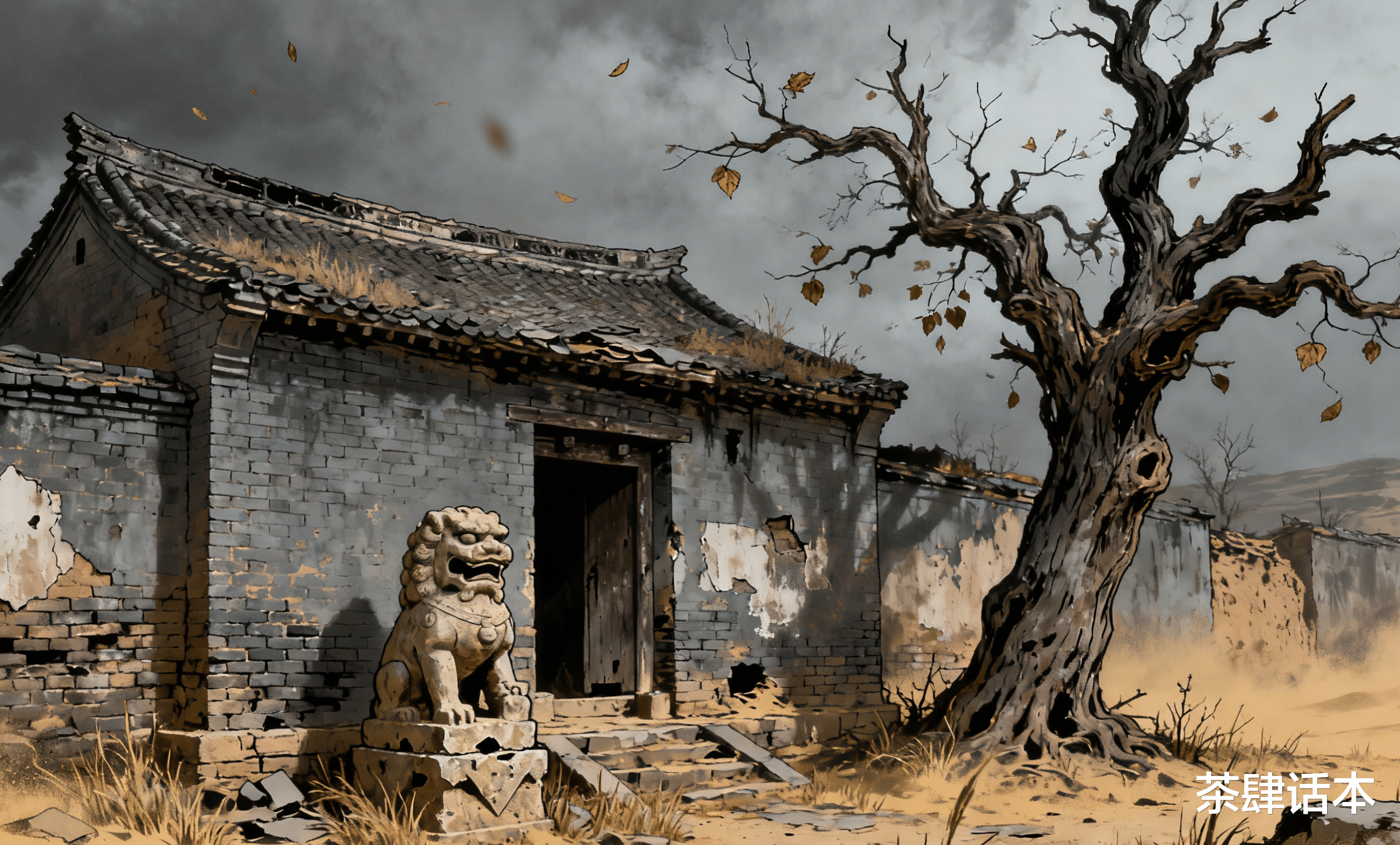

1975年的秋天,黄土高原的风裹挟着沙尘,把王家坳吹得一片灰黄。村子最深处那座青砖灰瓦的院落,在夕阳下拉出长而扭曲的影子。院门半朽,门楣上“积善传家”的匾额被削去半边,只剩下“积传”二字,像一双空洞的眼。

村支书老周领着李桂兰走到宅院前,停下脚步。

“桂兰,你确定要住这儿?”

李桂兰紧了紧肩上的背包,那是她师范毕业的全部家当。她望着这座在村里人口中“不干净”的老宅,点了点头:“周叔,咱村好不容易有读书的地方,我不能因为害怕就不来。”

老周叹了口气,掏出钥匙打开那扇吱呀作响的木门。院子里,一棵老槐树歪斜地长在中央,树干上缠着枯死的藤蔓,像干瘪的手臂。荒草没膝,西厢房的窗户纸破了好几个洞,在风里呼啦作响。

“中堂改成了教室,”老周指着正房,“西厢房收拾出来给你住,东厢房……”他顿了顿,“东厢房锁着,钥匙找不着了,你别进去。”

李桂兰顺着他指的方向看去,东厢房门上挂着一把生锈的大锁,门板上似乎有些暗色的痕迹,像是经年的污渍,又像是别的什么。

老周又叮嘱了几句,匆匆离开,仿佛多待一刻都不自在。

夜幕降临,李桂兰点亮煤油灯,开始收拾西厢房。墙壁刚刷过白灰,可墙角仍透出隐隐的暗黄,像是水渍,又像是别的液体浸透后留下的印记。她铺好被褥,准备备课,却发现桌上放着一件不属于她的东西——一个拨浪鼓,鼓面褪色,缺了一角,静静地躺在教案本旁。

李桂兰皱眉,以为是村里孩子落下的,顺手将它放进抽屉。

二、初现异象头几天风平浪静。教室里坐着三十多个孩子,从一年级到六年级混在一起上课。李桂兰教他们识字、算术,孩子们琅琅的读书声似乎驱散了老宅的一部分阴郁。

直到第三天下午。

一年级的王二狗突然指着教室角落,尖声叫道:“老师!有个人!”

李桂兰回头,角落里只有空荡荡的太师椅——那是教室里唯一的旧家具,据说当年小少爷就是在上面咬臂自尽的。椅子的扶手暗红发黑,与周围的破旧课桌格格不入。

“二狗,别瞎说。”李桂兰安抚道。

“我没瞎说!戴着小帽子,穿蓝褂子,脸白白的……”二狗的声音越来越小,最后缩在座位上,再不敢抬头。

下课后,李桂兰走到太师椅前,伸手摸了摸扶手。木料冰凉,即便在秋日的阳光下也毫无温度。她俯身细看,隐约看见扶手上有些细密的齿痕,很浅,几乎难以察觉。

那天夜里,李桂兰被一阵声音吵醒。

像是拨浪鼓在摇,咚咚咚,很有节奏。声音从中堂传来,透过院子和破窗,清晰地钻进耳朵。她起身看向窗外,月光惨白,老槐树的影子投在地上,枝桠如鬼爪。

拨浪鼓声停了,取而代之的是孩子压抑的呜咽,断断续续,夹杂着类似猫抓木头的刮擦声。

李桂兰披衣下床,拿起手电筒和门后的铁锹,推门而出。院子里的荒草在月光下泛着银灰,随着风轻轻摆动。她走近中堂,从破了的窗纸往里看。

月光从另一侧的窗户照进来,刚好落在那把太师椅上。

椅子上坐着一个小小的影子。

李桂兰的心脏几乎停跳。她猛地后退一步,手电筒的光柱颤抖着照进去——椅子上空无一物。

但当她再次凑近时,却看见扶手上有新鲜的痕迹:几道水渍,正缓缓向下流淌,在月光下泛着微光,像眼泪。

三、蔓延的阴影第二天,李桂兰胳膊上出现第一道红痕。

不疼不痒,像是被什么东西轻轻抓过,在左小臂内侧,三道并行的细痕。她没在意,以为是备课太晚被蚊虫所咬。

可孩子们的变化让她不安。

先是王二狗连续三天没来上学。老周说,孩子夜里发高烧,说明话,一直喊“别咬我”。然后是六年级的王小梅,她在作业本上画满奇怪的图案:扭曲的人形、滴血的牙齿、还有缺角的拨浪鼓。

“老师,我控制不住手。”王小梅哭着说,她的右手食指指甲缝里塞满了铅笔灰,像是疯狂涂画所致。

更诡异的是教室里的温度。无论外面阳光多好,只要一进中堂,就感到一股透骨的凉。李桂兰试着在教室里生火盆,可火焰总是莫名变小,最后熄灭,留下呛人的白烟,烟的形状有时像个小人,扭曲着升上天花板。

一周后的雨夜,李桂兰终于看清了“它”。

那天批改作业到深夜,煤油灯的火苗突然变绿,跳动不止。她抬头,看见教室后门的缝隙下,渗进一滩水渍。水渍不是从外面流进来的,而是从门内向外蔓延——仿佛门后有个人正站在那里,身上的水不断滴落。

她抓起手电筒照过去。

门缝下,露出一双小脚,穿着旧式的黑布鞋,鞋面绣着已经褪色的福字纹样。脚很小,是个孩子的。

李桂兰屏住呼吸,慢慢将光束上移。

蓝布褂子的下摆,腰间系着红绳,一只苍白的小手垂在身侧,手指紧紧攥着——正是她抽屉里那个缺角的拨浪鼓。

光束再往上,停在脖颈处,李桂兰停住了。她不敢再照,恐惧像冰冷的手扼住喉咙。但更恐怖的是,她感觉到有视线正从门缝那边投来,落在她身上,冰冷、怨恨、还有某种孩子气的困惑。

“谁在那儿?”她声音发颤。

没有回答。只有拨浪鼓轻轻一响,咚。

下一秒,煤油灯熄灭,手电筒的光开始闪烁。在明灭的光线中,李桂兰看见那扇门被缓缓推开一条缝,缝隙里,一张苍白的脸若隐若现——瓜皮帽下,眼睛是两个黑洞,嘴巴张开,露出细密的、尖尖的牙齿。

四、伤口与记忆李桂兰醒来时躺在西厢房的床上,窗外天已大亮。她不记得自己是怎么回来的,只记得最后看见那张脸时,左臂一阵剧痛,之后就失去了意识。

现在,那三道红痕已经变成紫黑色,伤口处鼓起,像是皮肤下有东西在蠕动。轻轻一按,就有黄绿色的脓液渗出,散发着一股甜腻的腐臭味。

村医被请来,看了伤口后脸色大变:“这……这不是寻常的感染。”

“是什么?”李桂兰虚弱地问。

村医摇头,只开了些消炎药膏,但私下里对老周说:“得请马道士,这像是‘阴齿印’。”

消息传开,村民们议论纷纷。几个老人聚在村口老槐树下,抽着旱烟说起往事。

“当年王怀安父子,确实有怪癖。”最年长的王老太爷眯着眼睛,烟锅里的火星明明灭灭,“他们相信人血能续命,尤其是处子的血。家里丫鬟的胳膊,常被咬得血淋淋的。”

“小少爷跟着学,五岁的孩子,咬起人来却狠得很。”另一个老人接话,“土改那天,他家遭了报应,可那孩子临死前,还咬着自己的胳膊不放,血把太师椅都浸透了。”

“怨气太重,困在那儿了。”王老太爷磕了磕烟锅,“这些年,宅子里的野猫都活不长,总被发现死在院子里,脖子上有牙印,血被吸干了。”

这些话传到李桂兰耳朵里时,她的伤口已经开始溃烂。脓液变成黑色,在皮肤下形成奇怪的纹路,仔细看,像是一排排细小的牙齿,围成圆圈。

她发起了高烧,梦中反复出现同样的场景:一个穿蓝褂戴瓜皮帽的小男孩,坐在太师椅上,拼命咬自己的胳膊,一边咬一边哭:“爹说这样能活……爹说这样能活……”

五、马道士马道士是在第七天傍晚到的。他并非仙风道骨的模样,反而干瘦黝黑,穿着打补丁的道袍,背着一个磨得发亮的布袋子。一进院子,他的眉头就锁紧了。

“好重的怨气。”他喃喃道,从袋子里抓出一把香灰,撒在院中。香灰落地时,竟聚而不散,缓缓向中堂方向移动,像是被什么牵引着。

他先去看李桂兰的伤口。只看了一眼,便倒吸一口凉气:“阴齿已经入肉,再晚三天,齿印就会蔓延到心脏,到时候大罗金仙也难救。”

“阴齿?”李桂兰虚弱地问。

“枉死之人的怨气凝成实体,像牙齿一样咬进活人血肉,吸食阳气。”马道士解释,同时从布袋里取出一包糯米,敷在伤口上。

糯米接触到伤口的瞬间,发出“滋滋”的响声,冒起黑烟,空气中弥漫开焦臭和甜腻混合的怪味。李桂兰痛得几乎晕厥,但随后感到一丝轻松——皮肤下那些蠕动的感觉减弱了。

马道士让老周准备几样东西:三年的黑狗血、未出嫁姑娘的头发、槐树东枝烧成的灰,还有一面旧铜镜。

夜深了,马道士在中堂布置法坛。他将铜镜挂在正对太师椅的梁上,镜子用黑狗血画了符咒。地上用香灰撒出一个八卦图案,八个方位各点一盏油灯。

“李老师,你得坐在阵眼。”马道士指着八卦中心,“今夜是朔月,阴气最盛,也是怨魂最易显形的时候。我要你亲眼看看,缠着你的是什么。”

“为什么要我看?”

“因为解铃还须系铃人。”马道士眼神复杂,“那孩子选中你,不是偶然。”

六、真相显形子时一到,院中的老槐树无风自动,树叶哗啦作响,像是无数人在窃窃私语。教室里的温度骤降,油灯的火苗变成诡异的蓝色。

马道士开始念咒,声音低沉悠长,每一个音节都让空气震动。铜镜开始嗡嗡作响,镜面泛起涟漪,像水面被投入石子。

李桂兰坐在阵眼,手臂上的伤口突然剧痛。她低头看去,只见紫黑色的齿痕正在蠕动,像是有无数细小的嘴在皮肤下开合。她咬紧牙关,强迫自己抬头看向铜镜。

镜子里,太师椅还是空的。但随着马道士咒语加快,椅子上渐渐浮现出一个轮廓——一个五岁左右的男孩,穿着蓝布褂,戴着瓜皮帽,脸色惨白如纸。他的左臂被自己咬在嘴里,鲜血顺着嘴角流下,滴在扶手上。

男孩的眼睛是纯黑的,没有眼白。他直勾勾地盯着镜中的李桂兰,缓缓松开嘴,露出沾满血的牙齿。

“为什么……”男孩的声音尖细,像是从很远的地方传来,“为什么你们都有胳膊可以咬……我的却咬不住……”

李桂兰突然明白了什么。她挣扎着开口,声音嘶哑:“你……你不是想害人,你是在重复……”

“爹说咬住就能活!”男孩突然尖叫,声音刺耳,“可我的胳膊一直在流血,一直咬不住!为什么爹和哥哥能咬别人的,我只能咬自己的!”

马道士咒语不停,但额头上渗出冷汗。油灯的火苗剧烈跳动,八卦阵内的香灰开始旋转,形成一个漩涡。

镜子里的男孩站起身,朝镜面走来。每走一步,他的身影就清晰一分,到最后几乎要从镜子里跨出来。

“我要一条能咬住的胳膊……”男孩伸出手,苍白的手指穿透镜面,伸向现实世界,“把你的给我……”

李桂兰惊恐地看着那只手越来越近,却动弹不得。就在指尖即将触碰到她的伤口时,马道士猛地将一把混合了姑娘头发和槐树灰的粉末撒向铜镜。

镜子爆出一片白光,男孩尖叫着缩回手。趁这间隙,马道士抓起那面缺角的拨浪鼓——他从李桂兰抽屉里找到的——扔进阵中。

“看着这个!”马道士大喝,“这是你的东西!你还记得吗?”

男孩愣住了。他看着地上的拨浪鼓,黑色眼睛里第一次出现别的东西:困惑,然后是痛苦。

“娘给的……”他喃喃道,“娘说……摇一摇,爹就回来……”

“你爹不会回来了!”马道士声音严厉,却带着一丝悲悯,“他们都走了,只有你还困在这里,重复着死前的痛苦。你咬的不是活人的胳膊,是自己的怨恨!”

男孩的身影开始闪烁,时而清晰,时而透明。教室里的哭泣声突然变大,不只是男孩的声音,还有更多——女人的啜泣,男人的叹息,混乱的脚步声。

李桂兰突然看见镜子里浮现出更多影像:土改那天的批斗会,愤怒的村民,被绑在树下的王怀安一家,然后是老宅内,一家人绝望的面孔……最后是躲在太师椅后的男孩,听着父母的惨叫,颤抖着咬向自己的胳膊。

“够了……”李桂兰不知哪来的勇气,开口说道,“停下来吧,孩子。太疼了,别再让自己疼了。”

男孩转向她,黑色眼睛里流下两行血泪。

“我害怕……”他说,“一个人在这里,好冷……”

马道士趁机点燃符纸,纸灰在空中飞舞,落在男孩身上。每落一点,他的身影就淡一分。

“我送你去该去的地方,那里不冷,也不疼。”马道士轻声说,咒语转为超度的经文。

男孩最后看了一眼地上的拨浪鼓,身影如烟散去。铜镜“咔嚓”一声裂开,油灯同时熄灭。

七、余波与碑李桂兰醒来时已是次日正午,阳光透过窗户洒在中堂,灰尘在光柱中缓缓飘浮。她手臂上的伤口结了黑色的痂,疼痛消失了,只留下隐隐的麻痒。

马道士正在收拾法坛,看起来疲惫不堪。

“他……走了吗?”李桂兰问。

“怨气散了,魂也该入轮回了。”马道士叹了口气,“但那孩子的执念太深,这宅子里还会留些痕迹。最好把太师椅烧了,那上面浸了太多血和怨。”

老周带人将太师椅抬到村外烧掉。火焰升腾时,木头发出尖锐的噼啪声,像是人的哭喊,持续了很久才渐渐平息。

李桂兰的伤口慢慢愈合,留下三道平行的疤痕,颜色比周围皮肤略浅,像是很久以前的旧伤。孩子们不再说看见“瓜皮帽小哥哥”,但偶尔,在特别安静的午后,还是有学生说听见隐约的拨浪鼓声,很轻,像风吹过铃铛。

村民们凑钱立了块小石碑,就放在老槐树下。碑上没有名字,只刻了个拨浪鼓的图案,下面一行小字:愿稚子安息,苦痛不再。

李桂兰继续在王家坳教书,一教就是二十年。她发现,每年清明前后,总有些特别的事情发生:教室墙角会长出白色的小花,只开七天就凋谢;有学生在石碑前捡到褪色的红绳,编成手链戴上后,原本体弱多病的竟慢慢好了起来。

最奇怪的是李桂兰自己的变化。她手臂上的疤痕在阴雨天会隐隐发热,却不疼痛,反而有种奇特的温暖。有一次,一个孩子玩耍时摔伤胳膊,她无意中用手按住伤口,孩子的血竟很快止住了,愈合的速度异乎寻常。

“那孩子给你留了点什么。”多年后,已经退休的李桂兰在县城遇到云游的马道士,老人如是说,“不是怨气,是别的。也许是他最后的人性,也许是歉意。”

1995年,王家坳小学合并到镇中心校,老宅再次荒废。最后一天放学,李桂兰独自留在教室里,夕阳将她的影子拉得很长。

她走到曾经放太师椅的角落,从包里拿出那个缺角的拨浪鼓——马道士当年做法后留给了她。鼓面已经脆化,轻轻一摇,发出沉闷的“咚”声。

几乎同时,教室另一头传来一声回应,也是一声“咚”,很轻,像是幻觉。

李桂兰笑了,眼角泛起皱纹。

“再见,孩子。”她轻声说,将拨浪鼓放在墙角,转身离开。

门关上时,一缕夕阳从窗户斜射进来,刚好照在那个拨浪鼓上。鼓的影子投在地上,晃晃悠悠,像是被一只看不见的小手轻轻摇动。几秒后,影子消失了,教室里只剩一片寂静的暖黄。

老宅依旧立在王家坳深处,青砖灰瓦,沉默如谜。只是从此以后,再没有人在夜里听见孩子的哭声,只有风吹过老槐树的沙沙声,一年又一年,像是温柔的叹息,又像是遥远安眠的呼吸。