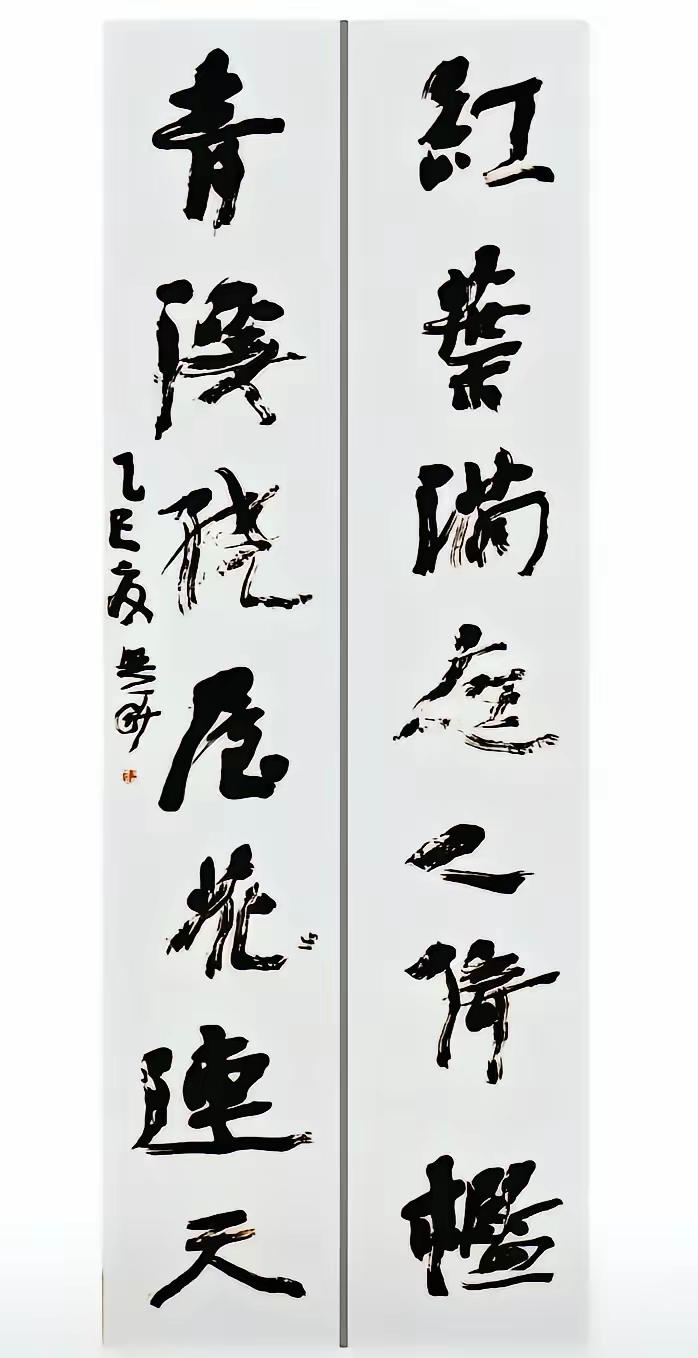

好嘞,您算是问对人了!咱今天不聊那些虚头巴脑的历史故事,也不扒米芾“米癫”的那些趣闻,就实实在在、掰开揉碎地聊聊他这件行草宝贝——《临沂使君帖》。你可能会想,古人的字帖有啥好看的?嘿,我告诉你,这里面门道深了,尤其是对于想写好字、看懂门道的朋友来说,这东西简直就是一座挖不完的宝库。咱们今天就盯着这笔墨线条本身,看看米芾到底用了什么“魔法”,能让这些字几百年后还这么活蹦乱跳,带着一股子冲劲儿。咱先说说看这幅帖给你的第一眼感觉。是不是觉得特别“爽利”?对,就是这俩字。这跟米芾用笔的“刷字”绝活分不开。你可别真以为是拿着刷子刷,这是一种比喻,说的是他下笔果断,运笔迅疾,而且八面出锋。啥叫八面出锋?简单说,就是毛笔的笔毫在行进、转折时,各个面都能用到,不像有些人写字只会用笔尖划拉。你仔细看帖里的线条,尤其是那些长的笔画,是不是感觉特别饱满,有厚度,而且边廓(也就是线条的边缘)变化多端?时而光洁,时而毛糙,这种“毛而润”的效果,就是快速运笔加上精准控笔的结果,既写出了速度感,又保留了笔墨的韵味,一点儿不单薄。光有“刷”的猛劲儿还不够,米芾的厉害在于他能在瞬间完成精细的“调锋”。笔锋就是毛笔的命根子,怎么在快速行笔中让它听话、保持弹性,是关键。你看他那些转折的地方,比如“使”字右半部分的那一钩,或者“君”字口部的那一横折,是不是感觉既圆转又利落,没有僵硬的死角?这得益于他高频使用的“翻腕”技巧。手腕像个小轴承,在笔锋需要改变方向时,轻轻一“翻”,或者一“扭”,就把笔锋顺过去了,保证了线条在转折后依然中锋得力,充满韧劲。你写字是不是常觉得转折处要么臃肿、要么折断?多半是这“调锋”的功夫没到家。说完了笔法,咱们再升高一点视角,看看这些字是怎么“站”在一起的,也就是章法。《临沂使君帖》不是那种四平八稳、字字独立的写法,它是“雨夹雪”,错错落落,但又浑然一体。这种感觉是怎么来的?核心就是“轴线摆动”。你可以把每个字想象成一个小积木,它自身有个重心轴。米芾在写的时候,让这些字的轴线左摇右摆,而不是排成一条直线。这个字可能稍稍往左斜,下一个字又拽回来一点,再下一个可能又往右探个头。这种动态的平衡,就像看一群人随性起舞,各有姿态,但整体节奏和谐,充满了音乐的律动感,让你的眼睛跟着它走,一点不枯燥。光有摆动还不够,米芾还是个营造空间感的高手。他特别善于运用“疏密对比”。有时候几个字挤在一起,笔画交织,形成一块浓密的“墨块”,感觉很有分量;紧接着,他又会通过一个纵向的长笔画或者有意留出的空隙,突然打开一片疏朗的空间。这一紧一松,一密一疏,就形成了强烈的视觉节奏,好比音乐里的重音和休止符。你盯着全篇看,是不是感觉气息通畅,有呼吸感?就是这种对比带来的效果。它打破了均匀布局容易产生的呆板,让作品有了张力和想象余地。最后,咱们得谈谈这件作品里那股子藏不住的“神采”,也就是书写节奏和情绪。看《临沂使君帖》,你能清晰地感觉到米芾当时那种畅快、自信,甚至有点小得意的状态。这不是猜的,是笔墨告诉我们的。书写节奏的快慢、疾徐都凝固在纸上了。开头可能还稍微收敛,写着写着兴致来了,笔走龙蛇,速度加快,线条更加飞动;遇到关键的字眼或需要强调的结构,又会稍作停顿,蓄势再发。这种节奏的变化,连带出墨色的自然浓淡、枯润变化。这就是“墨韵”,它不是刻意蘸墨调出来的,是随着书写情绪自然流淌出来的痕迹,是作品的生命力所在。说了这么多,你可能觉得米芾这水平,咱只能仰望。别急,高手也是从基础练起的。那咱们能从《临沂使君帖》里学到点啥实实在在的东西呢?首先,别急着通篇临摹,可以先当“侦探”,就盯着他某一个精彩的笔画或者一个字的疏密关系看,琢磨他是怎么写出来的。其次,重点攻克“转折”和“连带”。自己临写时,刻意去体会他那种“翻腕”调锋的感觉,让转折圆劲;琢磨字与字之间那根“看不见的线”,如何通过笔势让它们呼应。记住,是学他的方法,而不是单纯描画外形。多练,多对比,你手下自然就能生出几分米字的精气神。