一条金光闪闪的鲤鱼在江中游弋,身后跟着乌泱泱的鱼群,多到几乎把江面都染黑了——这不是神话小说,而是正在宜宾长江上演的真实景象。

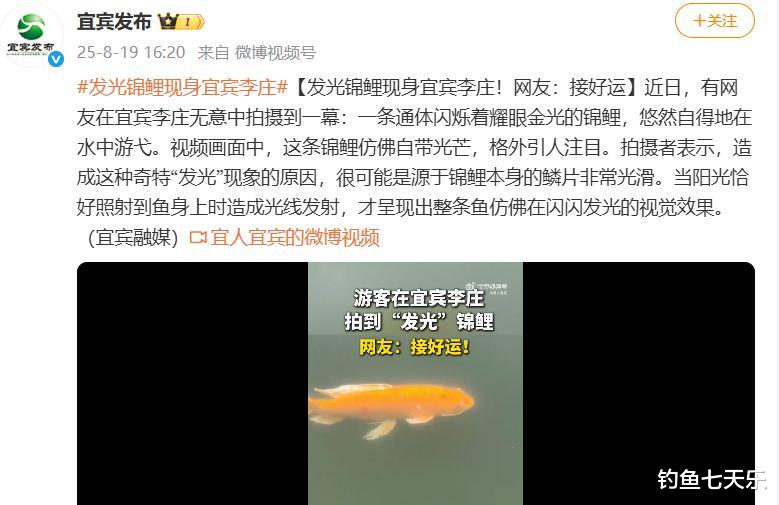

“快看,那有条会发光的大鲤鱼!”2025年8月中旬,宜宾李庄,有网友拍到一条看起来闪着金色光芒的鲤鱼,被网友称为“发光金鲤”。

事隔两个月,类似的场景再次在宜宾三江口重现。

01 宜宾长江的神秘客——“发光金鲤”

2025年10月18日,有网友在宜宾三江口,用手机拍下罕见的画面:

一条闪烁着金色光芒的鲤鱼在江中游弋,看起来就像是一个会发光的物体一样,周围围着一圈光晕。

我把这段视频转换成动图,大家感受一下这条自带光晕的金色鲤鱼。

图:宜宾三江口出现的“发光金鲤”

相信不少网友看后会怀疑这是不是效果图,毕竟现在AI技术这么发达,啥效果都能呈现出来。

其实,评论区已经有不少网友质疑:(这是)AI生成的而已,鱼怎么会发光呢?

一开始,我也怀疑这条自带金色光环的鱼,是人为加了渲染效果。但拍摄者称画面没有加任何滤镜,这条鱼看起来确实自带发光效果。

连“人民网”等重量级媒体也转发了这条视频。

可见,这并不是网友们想象的AI渲染。

而且,在今年8月19日,类似这样的“发光金鲤”出现在宜宾李庄,被游客拍下后引起一时轰动。官方媒体同样转发了这段视频。

当时很多游客围观这条金鱼,他们扔下鱼食,鱼群立刻聚拢抢食,围在金鱼身旁的光晕看着并未消散,而是随着鱼一起摆动。

02 科学解释:金鲤为何“发光”?

这种金光闪闪的鱼,到底是何来头?

从生物学角度,鲤鱼本身并不会发光。我们日常生活中能看到的大多数发光生物,主要是海洋生物。

比如深海里的鮟鱇鱼,头部有个“小灯笼”发光器;还有生活在红海和印度洋的闪光鱼,虽然只有七八厘米长,发出的光却十分明亮。

相比之下,淡水鱼类几乎没有发光能力。那么宜宾江中那条“发光金鲤”是怎么回事呢?

水产专家们对此有着合理的解释:所谓的“发光”,其实很可能是光线照射在鱼鳞上的反光效果。

图片来源:人民网

特别是金黄色的鲤鱼,鳞片表面光滑,能够强烈反射光线。在适宜的光线角度下,尤其是在水面的折射作用下,会产生一种仿佛自身发光的视觉效果。

这就像镜子一样,它本身并不发光,但它能反射光线,如果从某个特别的角度去看它,它同样会发出耀眼的光芒。

同样,角度如果不合适,就看不到发光的效果。下图是另一名网友在宜宾长江江面拍摄到的那天金鱼,可能就是因为天气或者角度的原因,并没有看到发光的现象。

所以,宜宾长江中的这条金鱼,就是阳光反射的效果,它那一身光滑的鳞片,形成了镜面效应。

03 鱼群“染黑”江面更令人兴奋

不过,比起“发光金鲤”,更让人兴奋的是“鱼群染黑江面”的景象。

值得注意的是,这里是长江主干道,镜头里的鱼群,并不是宠物鱼,而是一群群野生鱼。

这听起来是不是很夸张,这些野生鱼见了人不但不害怕,反而围过来要吃的。这画面,如果让“钓鱼佬”遇到了,估计他们做梦都能笑醒。

同样,这样的画面如果放在5年前,同样不敢想象。鱼群之所以能够染黑江面,这是长江“十年禁渔”的效果。

从2020年开始,长江流域就逐步推行渔民上岸,全面禁止生产性捕捞的制度,鱼类的生存环境得到了很好的保障,我们才有机会见到鱼群染黑水面的场景。

举几个例子:

长江禁渔后,已经消失十多年不见的鳤鱼开始重新出现。大概在两三年前,水产专家只是在鄱阳湖发现它们的身影。到了2025年,它们已经开始出现在湖南的湘江水域,恢复速度之快令人吃惊。

另一种鱼类鱤鱼,数量同样出现爆发式增长。动辄几十斤、上百斤的大鱤鱼,经常被河边的垂钓者遇到,这种事情如果放在2020年之前,肯定会成为轰动一时的新闻,但现在已经司空见惯。

这些都是大家能切实感觉到的变化。长江十年禁渔仅仅五年,效果已经如此显著。

监测数据显示,长江上游干流鱼类物种丰富度明显提高,群落结构趋于复杂。具体来说,在长江流域重点水域监测到的鱼类已恢复至203种,占历史曾分布鱼类总数的84%

不止是普通鱼类,连国家一级重点保护水生野生动物长江鲟、国家二级重点保护水生野生动物胭脂鱼等保护鱼类的出现频率也大幅提升。

从曾经的过度捕捞,鱼类难觅,到如今的鱼群回归染黑江面,长江禁渔的效果确实令人欣喜。

而且,禁渔之后,人们的护鱼意识也在显著提高。

在合江门广场,人们拿着面包、馒头撕成小块投喂鱼群,没有人试图捕捞这些鱼类,大家已经养成了“禁渔护鱼”的行为意识。

十年禁渔还没过半,如果按照目前的形势发展下去,鱼类强大的自愈能力,在几年之后估计会打破更多人的想象。