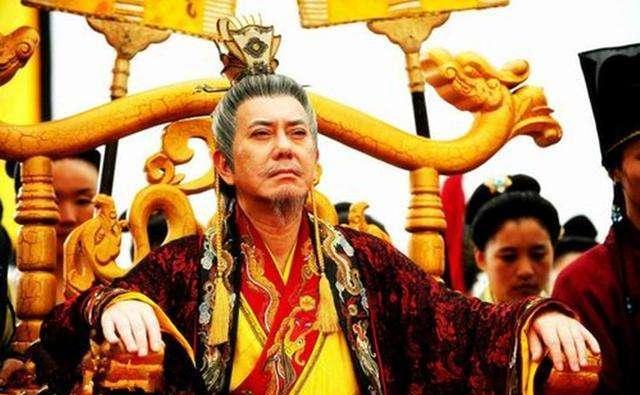

757年,李隆基再次见到了先斩后奏称帝的儿子唐肃宗。他将黄袍披在跪在自己面前的儿子身上。 公元757年,唐朝的天宇之下,烽火连天,人心惶惶。自从安史之乱爆发以来,这个昔日繁荣的帝国遭遇了前所未有的挑战。乱世中,人性的复杂和命运的无常被放大,而位于这一切中心的,则是那位曾经风华绝代的天子——李隆基,和他的儿子,那位不得已而为之的新皇——唐肃宗李亨。 李隆基,一生戎马,功过参半。他年轻时开创了盛唐的辉煌,晚年却遭遇了儿子的背叛与家国的危难。安史之乱让这位昔日的英明皇帝颜面尽失,甚至不得不面对亲手杀害自己子嗣的悲剧。而李亨,虽因先斩后奏而登基,内心深处对父亲充满了复杂的情感——既有对权位的渴望,又有对父亲的敬畏与爱。 这年冬天,长安城外的一处简陋宅院里,李隆基过着隐居般的生活。这里远离了朝堂的争斗和权力的诱惑,但也满是落寞与无奈。当年的雄心壮志,如今只能化作叹息。而在长安城内,唐肃宗李亨也在权力的中心感受着孤独与不安。父子两人,各自承受着时代赋予他们的重压。 在那个寒冷的冬日,李隆基接到了儿子唐肃宗的密信。信中,李亨表达了希望父亲回归长安,共商国是的意愿。这封信,对于已经心灰意冷的李隆基来说,无疑是一丝温暖。然而,背后的意图却是那么难以琢磨。是真心希望重归于好,还是另有所图? 翌日清晨,李隆基站在门外,目送着远去的使者,心中五味杂陈。按照约定,他开始收拾行装,准备回到长安。道路漫长,他的心也随之起伏。不知是该期待与儿子的重逢,还是应对即将到来的未知挑战做好准备。 重回长安,李隆基和李亨的相遇,不似往昔那般亲密无间。父子二人,一位是昔日的雄主,一位是如今的天子,彼此间却有着难以跨越的鸿沟。但在那一刻,李亨突然跪下,将手中的黄袍奉上,声称要将皇位还给父亲。这一幕,不知是历史的巧合,还是人性的伟大。 李隆基深知,即使权位再次到手,也难以重回旧日的辉煌。他拒绝了李亨的请求,告诉儿子他应继续执掌大唐,继续为这个国家的百姓谋福祉。这番话,既是对儿子的期望,也是对自己一生的告别。 父子之间的这场戏,虽然感动了在场的每一个人,但也只是暂时的平息。李隆基知道,自己的归来,不可能真正改变什么。唐肃宗虽然表面上恢复了父子之情,但心中的不安与猜疑并未消散。不久后,李隆基选择了再次离开长安,远赴他乡,寻找那一份属于自己的宁静。 这段历史,像是一面镜子,映照出人性中最复杂的一面——权力与情感的交织。李隆基与唐肃宗的故事,不仅仅是一段父子情深,更是对权力、责任与牺牲的深刻反思。在那个动荡的时代背景下,每个人都在为了生存而做出选择,不论是皇帝还是平民。最终,历史的车轮滚滚向前,留下的,是对未来的无限思考。