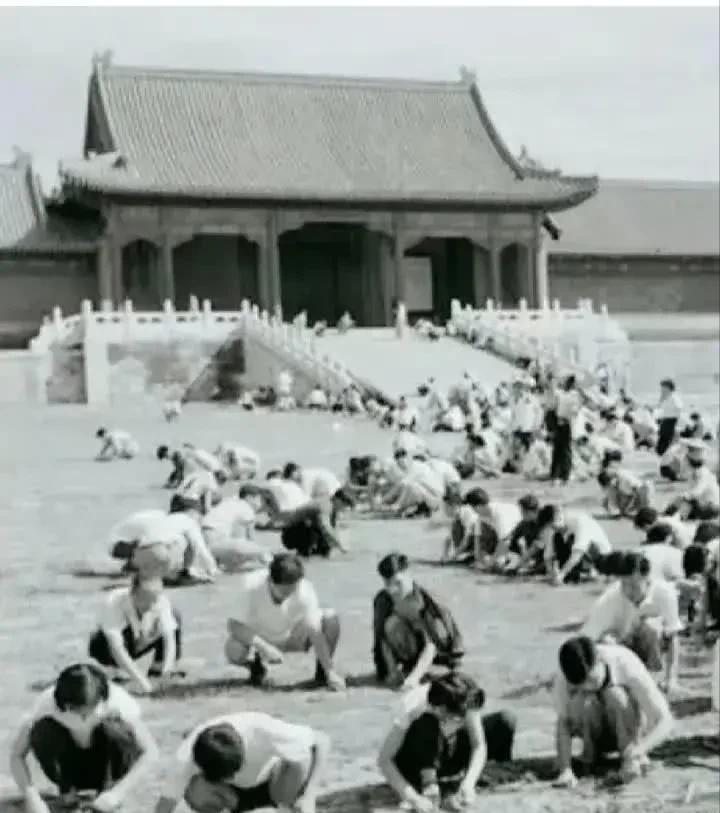

1949年,国家组织了7万人在北京故宫里清理垃圾,历时9个月清理出清末以来近40年二十万吨的生活垃圾,很难想象当时的故宫是什么样子。 在1949年的北京,一场前所未有的大型清理行动正在故宫,这座曾经辉煌一时的皇宫内悄然展开。故宫,位于北京的心脏地带,自明朝成祖朱棣于永乐四年下令建造起,便历经24年的辛苦建设,最终形成了一个庞大的宫殿复合体。这座占地72万平方米,建筑面积达15万平方米的宫殿,不仅是中国古代建筑的杰作,也是世界文化遗产的瑰宝。然而,自从清朝末年以来,随着时代的变迁和社会动荡,这座象征着皇权的宫殿逐渐失去了往日的光彩。 随着民国时期的到来,故宫不仅成为了历史的见证,也遭遇了前所未有的挑战。它的一些部分被破坏,大量珍贵的文物流失海外,这段时间可以说是故宫历史上最为颓废的一段期间。直到1949年,随着新中国的诞生,一个旨在重振故宫往日荣光的计划——“万人扫故宫”行动应运而生。这场行动不仅仅是一次简单的清理垃圾活动,更象征着一个新时代的开始,一个对历史与文化遗产进行重新认识和评价的时代。 在行动筹备阶段,国家动员了近7万人参与到这项宏伟的任务中。参与者包括了专业的清洁工人、修缮技师,以及来自各地的志愿者。他们共同的目标是清除积累了近40年的二十万吨生活垃圾,同时对故宫的建筑进行全面检查和必要的修缮。这场行动不仅是一次物理空间的清理,更是一次精神文化的净化和复兴。 随着行动的正式启动,整个故宫成了一个繁忙的工地。每天清晨,随着第一缕阳光照进故宫的每一个角落,数以千计的人开始了他们的工作。他们中有的负责搬运垃圾,有的负责修缮古建,还有的负责记录和分类发现的各类物品。在这个过程中,不乏有趣的发现和插曲。比如有一次,一位年长的志愿者在清理废墟时,意外发现了一块汉白玉雕刻的碑角。他兴奋地向队友展示,认为这是一个难得的发现。幸运的是,在他即将私藏这件宝贵文物之前,被及时发现并妥善处理,确保了文物的安全。 这样的故事在整个清扫过程中屡见不鲜。工作人员们经常在堆积如山的垃圾中,发现一些珍贵的文物和历史遗留下来的宝贵资料。这些发现不仅丰富了故宫的藏品,也为后来的研究提供了珍贵的材料。 在这场行动中,最为挑战的是对故宫建筑本身的修缮。由于长时间的忽视和破坏,许多宫殿的屋顶漏水,墙体裂缝,甚至有的建筑已经部分倒塌。工匠们小心翼翼地进行修补,他们使用传统的技术和材料,努力保持建筑的原貌。在修复壁画时,艺术家们根据残存的碎片重新绘制,力求复原其历史面貌。通过他们的努力,故宫的许多宫殿和殿堂得以恢复了往日的辉煌。 经过9个月的艰苦工作,这场前所未有的清扫行动终于告一段落。故宫内外堆积的垃圾被彻底清除,一些重要的建筑得到了修复,故宫重新展现出了它的雄伟与壮丽。人们惊叹于这场行动的成果,更为之感动的是那些默默付出的工作人员和志愿者们的精神。 “万人扫故宫”行动不仅仅是一次对古建筑的修缮,更是一次对文化遗产的重视和尊重。它告诉我们,每一座古建筑都是历史的见证,承载着过去的记忆和文化的精髓。通过这次行动,人们再次认识到保护和传承文化遗产的重要性。在今后的日子里,我们应该更加珍惜这些历史的瑰宝,传承和发扬我们的文化,让它们成为连接过去和未来的桥梁。正如那位在废墟中发现宝贵文物的老人所体会到的,每一次的发现和保护,都是对历史的尊重,对文化的传承。

评论列表