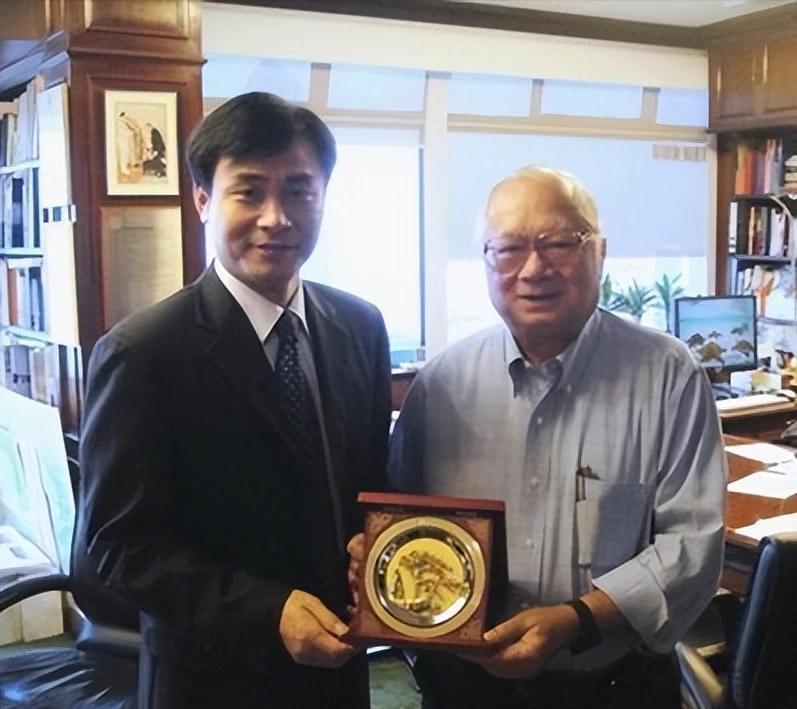

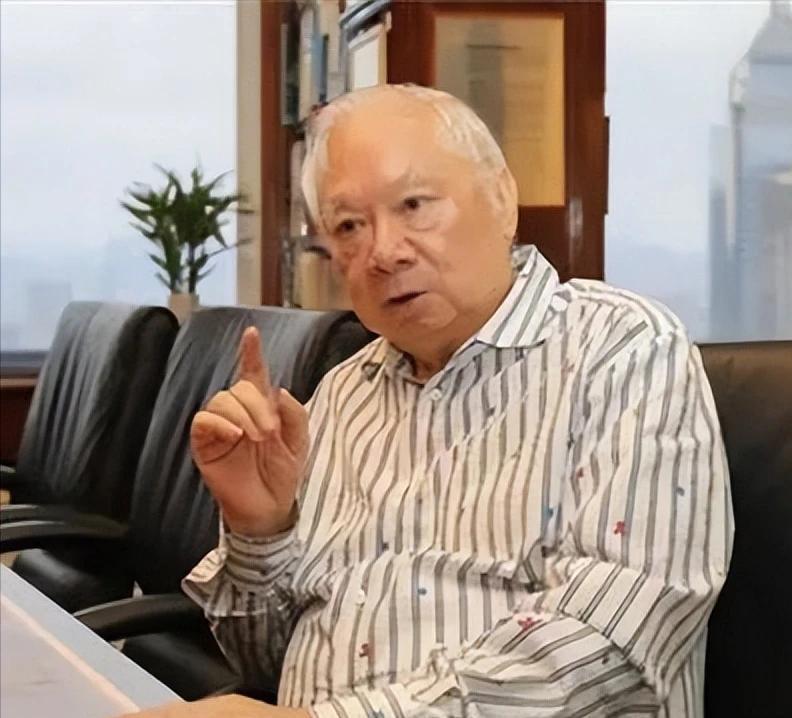

90年代,香港富商胡应湘斥巨资建成了虎门大桥,他曾表示收回成本以后会将大桥无偿捐献给广大人民,可谁想到,这桥日均300万过路费,一年超10亿元的收入,面对这巨大的财富,他后悔了吗? 在20世纪90年代,珠三角地区经济飞速发展,交通需求日益增长,急需一座能够有效缓解区域交通压力的大型基础设施。当时的广东省政府面临着财政资金有限的窘境,难以独立承担起一项如此庞大的基础设施建设项目。在这一关键时刻,政府决定向社会公开招标,希望能够吸引私人资本参与到这一重大公共工程的建设中来。 香港,作为近邻,其企业界对这一项目表现出了浓厚的兴趣。其中,身为香港地产业巨头的胡应湘,对家乡的深厚感情驱使他决定参与竞标。胡应湘不仅是一位商人,也是一位充满责任感和使命感的企业家。他看到了虎门大桥不仅是一座桥梁,更是连接广东和香港,促进两地经济社会融合发展的重要纽带。 面对建设一座跨海大桥的巨大挑战,许多企业望而却步。但胡应湘凭借其对工程的深刻理解和对风险的精准评估,勇敢地承担起了这一任务。根据招标要求,他需要自行负担大桥建设的全部资金,并在桥梁建成后享有一定年限的收费权。胡应湘的承诺,不仅体现了他对社会责任的担当,也展现了对国家发展的深厚情怀。 在工程实施前,胡应湘组织多个专业机构进行了详尽的工程论证和风险评估。尽管报告指出了诸多难点,如复杂的地质条件、高昂的建设成本等,但这些并没有阻止胡应湘的决心。他坚信,只要有精心的组织和科学的管理,这个历史性的工程是完全可以实现的。 胡应湘的决定在当时引起了广泛的关注和讨论。许多人对他是否能够完成这一看似不可能的任务表示怀疑。但胡应湘并没有被这些怀疑声音所动摇。他组建了一个高水平的工作团队,这个团队由经验丰富的工程师、顶尖的设计师以及众多的技术人员组成。他们共同面对的是一个充满挑战的任务:在复杂的地质条件下建造一座既要安全稳固又要美观大方的大桥。 施工过程中遇到的困难比预想的还要多。江底的泥土软滑,无法直接用来支撑桥墩,工程团队不得不在江底打下数十米长的桩基。此外,施工平台也多次遭到江面上翻滚的巨浪撞毁。但是,胡应湘和他的团队没有放弃。面对困难,他们展现出了极高的团队协作能力和解决问题的能力。胡应湘个人更是展现出了非凡的领导力和对工程的深厚情感。他不惜一切代价,包括抵押集团资产,从银行获得了必要的贷款,确保了工程资金的充足。 1997年,经过无数个不眠之夜和无数次的挑战,虎门大桥终于建成。在通车剪彩仪式上,胡应湘邀请了两岸的政要共同见证这一刻。对胡应湘来说,这不仅是一个个人的胜利,更是他对家乡、对国家的一份深情奉献。虎门大桥的建成,不仅极大地缓解了珠三角地区的交通压力,也成为连接广东与香港的重要通道,促进了两地的经济社会融合发展。 在随后的年月里,虎门大桥成为了粤港地区不可或缺的交通要道。尤其是在每年的春节期间,大桥上的车流如织,成为了一道独特的风景线。根据协议,胡氏集团有权在一定时间内收取过路费,以此来收回其巨额的投资成本。然而,面对日益增加的过路费收入,胡应湘并未忘记他的初衷和承诺。 2002年,胡应湘宣布,所有的债务已经还清,他将按照承诺,在2007年将虎门大桥无偿捐献给国家。这一决定在社会上引起了巨大的反响,广大民众对胡应湘的高尚行为表示了深深的敬意和赞扬。胡应湘通过这一行为,不仅展现了商人的诚信和责任感,更体现了一位企业家的大公无私和对社会的深厚爱心。 虎门大桥的建设和捐赠,不仅是一座桥梁的故事,更是关于梦想、责任和爱的传奇。胡应湘先生的事迹,是中国民营企业家精神的生动体现,展现了一位企业家在追求经济利益的同时,对社会责任和国家发展的深刻认识。虎门大桥成为了连接两岸人民的纽带,加深了彼此的了解和信任,促进了经济社会的共同繁荣。 胡应湘的故事,提醒我们,在追求个人和企业发展的道路上,不应忘记对社会的责任和对国家的贡献。正如虎门大桥横跨珠江,连接两岸,我们每个人的行为和决定,都能在社会中搭建起桥梁,促进理解与和谐,共同构筑更加美好的未来。