在阅读此文之前,麻烦您点击一下“关注”,您的关注是作者持续创作的动力来源,致力于优质的原创内容,坚持不懈的将好的内容呈现给大家,为大家带来良好的阅读体验。

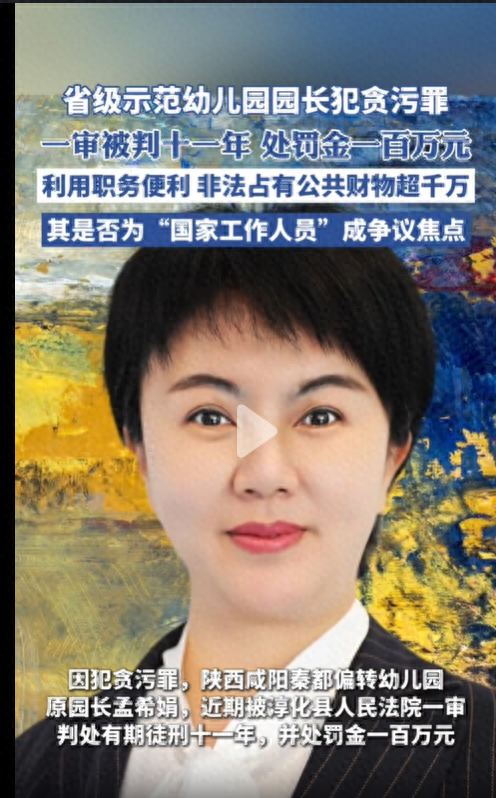

当“贪污1079万”与“幼儿园园长”两个标签叠加,公众的震惊与质疑扑面而来。一个看似掌管孩童欢笑的园所,竟能成为千万级贪腐案的温床,这起案件撕开了基层“微腐败”的隐蔽面纱,更暴露出权力监管的深层漏洞。

一、案件背后的“权力魔术”:从托管到侵占的三重迷雾

身份伪装:披着“承包者”外衣的“国家代理人”。孟希娟的辩词核心,在于强调幼儿园是其“独立出资承包”的经济实体,试图以“自负盈亏”的合同条款切割与国有资产的关联。但法院一锤定音:她是由偏转集团委派、代表国有资产管理者行使职权的人员。这一认定直指要害——即便签订承包合同,只要其职权源于国有单位授权、管理对象为公共财产,便无法逃避“国家工作人员”的身份定性。这场“身份之辩”实质是权力寻租者对法律边界的试探。合同异化:以“市场化”为名的利益输送通道。两份承包合同成为案件关键物证。表面看,“自负盈亏”“财务独立”等条款符合市场化改革逻辑,但深究合同签订背景,却暴露出权力干预的痕迹:申办办学许可证需以“租赁合同”为前提,而出租方偏转电子后勤管理部与幼儿园的产权关系本就模糊。孟希娟利用信息不对称,将国有资产监管责任转化为个人谋利工具,合同从管理规范异化为贪腐“遮羞布”。资金黑洞:孩童学费如何变成私人提款机?千万级贪腐金额的累积,指向幼儿园运营资金的监管真空。作为面向职工子女的福利性机构,学费、补贴等资金本应专款专用,但孟希娟通过虚报账目、截留收入、关联交易等手段,将本应用于教育支出的公共财产转入个人腰包。这种“蚂蚁搬家”式的侵吞,暴露出基层单位财务审计的形同虚设。

二、贪腐“五毒”:基层权力生态的恶性循环

毒根:权力集中下的“一言堂”。从负责人到园长,孟希娟在偏转幼儿园独揽人事、财务、采购大权,缺乏有效制衡机制。这种“家长式”管理为贪腐提供了温床。毒瘤:监管漏洞催生“破窗效应”。上级单位偏转电子对幼儿园的监管仅停留在合同签订层面,对资金流向、资产状况长期失察,形成“放而不管”的畸形状态。毒液:身份伪装下的“合法化”操作。通过承包合同、自负盈亏等市场化话术,将贪腐行为包装成“经营风险”,试图逃避法律追责。毒网:利益勾连的“闭环”。从后勤部长白某峰配合签订合同,到审计环节的集体失声,案件折射出基层单位内部利益共同体的默契。毒害:民生领域成为“唐僧肉”。幼儿园本应是守护童真的净土,却沦为贪腐分子眼中的“肥肉”,侵蚀的是职工福利与教育公平。

三、反腐长臂:如何扎牢基层“微权力”的笼子?身份认定“去模糊化”。明确“委派人员”的法律边界,建立国有资产关联岗位动态备案制度,杜绝“承包合同”成为贪腐挡箭牌。资金监管“穿透式”覆盖。推动福利性机构财务公开,引入第三方审计,对学费、补贴等资金实行全流程电子追踪。权力运行“可视化”改造。推行基层单位“三重一大”事项线上公示,利用区块链技术实现决策留痕,破除“一言堂”土壤。问责机制“连带化”升级。对监管失职的上级单位负责人实施“双罚”,倒逼主体责任落实。法治教育“精准化”渗透。针对基层管理者开展“以案释法”专题培训,划清“公权”与“私利”的红线。

结语:反腐无禁区,民生无小事。孟希娟案犹如一面镜子,照见基层治理中的“蝼蚁之患”。当贪腐之手伸向幼儿园,啃食的不仅是国有资产,更是公众对公平正义的信任。唯有以“横到边、竖到底”的监管网络,让每一分民生资金都在阳光下运行,才能让“祖国的花朵”真正绽放在清朗的天空之下。

【免责声明】文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。(报料、维权通道:可在公众号留言,微信搜索“百姓一席谈”一键直达;或微信添加报料客服:lm661998;如需内容合作,请拨打服务专席13465761998)