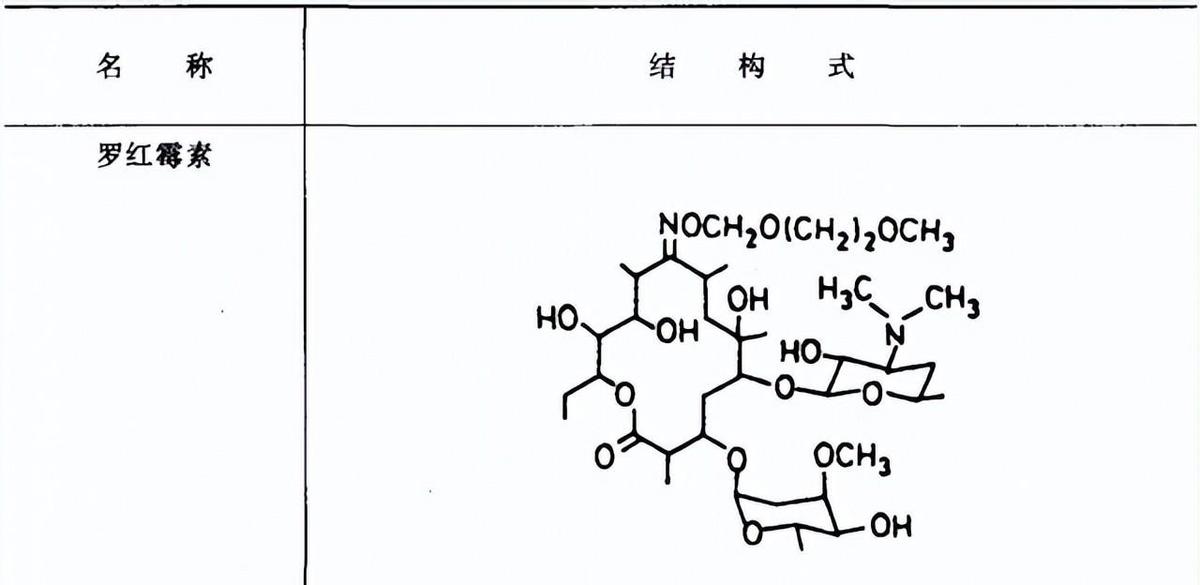

16岁高中生服用“罗红霉素”后死亡,这个悲剧,为所有人敲响警钟 在我们这个时代,信息的海洋里,药物知识似乎唾手可得。一件发生在不久前的悲剧,却深深地提醒着我们:用药安全,绝不是几个搜索关键词就能轻松担保的。 一个16岁的高中生小武,面临着一生中的重要转折点——中学毕业。他的生活充斥着密密麻麻的复习计划和考试安排,却在这个节骨眼上感冒了。为了不耽误学习,他在网上匆匆查找治疗方法,最终选择了罗红霉素。谁曾想,这个决定竟成了他年轻生命的终结者。 小武的悲剧,让许多家长心生惶恐。他们开始反思,我们究竟了解多少关于药物的知识?我们的孩子,在面对身体不适时,又能做出多少正确的自我护理决策?事实上,小武的案例并非孤例,在这个岁月里,青少年由于用药不当导致的意外时有发生。 悲剧的发生经常会带着冷酷的突然性。据周围同学回忆,小武在服用罗红霉素后的第二天就出现了腹泻症状,但他以为只是药物的普通副作用,并未在意。 胸闷、气短、头晕恶心的症状如潮水般涌来,当老师发现并紧急将他送往医院时,一切已经为时过晚。小武因为心律失常,导致心脏骤停,在医生的全力抢救下仍旧宣告无效。 这件事情如同一记重锤,砸在了每一个家庭的心口。罗红霉素,作为一种常见的抗生素,在临床上用以治疗各种感染性疾病。 它通过抑制细菌的蛋白质合成,达到消灭病原体的效果。但它的副作用也同样不容忽视,特别是可能引起的QT间期延长,对于心脏功能有潜在的影响。这种副作用在普通大众中或许并不广为人知,但它却是一个关乎生命安全的重要信息。 在这个信息爆炸的时代,我们似乎习惯了自我诊断,抱着手机,几分钟就能得到一个“治疗方案”。但真的是这样吗?小武的例子告诉我们,用药不当的后果可能是致命的。罗红霉素并不是可以随便口服的维生素药物,它有着明确的适应症和禁忌症,这些都需要医生的专业判断。 现实中,自行用药的情况比比皆是,尤其是在青少年群体中,他们可能因为对于疾病的无知,或是对于学业的压力,而忽略了用药的严肃性。 在这方面,我们的社会、教育机构乃至家庭,似乎都有着不可推卸的责任。我们如何教育孩子们,面对疾病和用药,要保持怎样的一份谨慎与敬畏?又该如何强化孩子们在求助专业医疗人员方面的意识? 还有一个不容忽视的现象,那就是在我们国家,青少年的医疗知识教育显然还不够充分。很多家庭和学校在孩子们的用药教育上缺乏必要的指导。青少年在遇到健康问题时,往往缺少与医生直接沟通的经验,这直接导致了他们在用药时的盲目性。 家庭和学校应该成为青少年用药教育的第一线。家长应该与孩子们共同学习基本的药物知识,理解用药的基本原则和潜在风险。学校也应该将基础医疗知识纳入必修课程,让孩子们从小就能够建立起正确的用药观念。 医患之间的沟通也极为关键。有时候,医生在忙碌的工作中可能忽视了与患者的充分沟通,尤其是在解释药物副作用和用药注意事项方面。 我们需要建立起一个更加有效的沟通机制,确保医生能够为患者提供详尽的用药指导,而患者也需要主动学习如何与医生进行有效沟通,以便更好地理解医嘱,提高用药依从性。 用药安全不是小事,它关乎每个人的生命健康。我们不能因为侥幸或是一时的便捷而忽视了药物带来的风险。 药物治疗是现代医学的重要组成部分,但药物本身并不是万能的。它们在治愈疾病的同时,也携带着潜在的风险。正确用药的首要原则是“安全性”,这也是医学教育中强调的核心。 每一种药物在进入市场之前,都需经过严格的临床试验,以确保其安全性和有效性。即便是经过验证的药物,在实际使用中也需要根据患者的具体情况来调整用药方案。 安全用药不仅仅意味着使用经过验证的药物,更包括合理的剂量、适宜的给药途径以及对于个体差异的考虑。小儿和老年患者的代谢功能与成人不同,需要调整药物剂量;一些特定的基因变异也可能影响药物的代谢,从而影响药效和安全性。 药物之间的相互作用是用药安全的另一个重要方面。药物不是孤立作用的,当多种药物同时使用时,它们之间可能发生相互作用,导致药效增强或减弱,甚至产生新的副作用。 对于正在服用多种药物的患者,医生和药师应提供专业的用药指导,评估潜在的药物相互作用,并进行必要的调整。 医疗机构和医护人员对于患者的教育工作至关重要。这包括让患者了解他们正在使用的药物的名称、用途、剂量、服用方法和可能的副作用。医生和药师应该利用每一次交流的机会,增强患者的用药意识和自我管理能力。 医患之间的沟通是确保用药安全的关键环节。医生在向患者解释用药指南时,应采用患者能够理解的语言,避免使用过于专业的术语。鼓励患者提问和表达自己的担忧,这样可以帮助医生更好地了解患者的需求,制定更加个性化的治疗方案。