从军报国铁血担乾坤

在1971年的一个特殊场合,周恩来总理为杨振宁和其岳父杜聿明举办了一场家宴。席间,当杨振宁称呼岳父为"杜先生"时,周总理立即纠正道:"你应该称岳父大人才对!"这看似轻松的一幕,背后却有着跨越20余年的曲折故事。从黄埔军校走出的抗日名将,到成为战俘,再到获得特赦重获新生,杜聿明的人生轨迹见证了那个特殊年代的沧桑巨变。而这场饭局,不仅是一个家庭团圆的时刻,更是新中国包容、团结的生动写照。

1904年,在陕西省米脂县的一个地主家庭中,杜聿明降生。他的父亲杜良奎是当地有名的举人,文武双全,为人正直。

在那个风雨飘摇的年代,杜良奎投身革命洪流,加入同盟会,参与辛亥革命。当袁世凯妄图复辟帝制时,他又挺身而出,坚决反对。

少年杜聿明生长在这样的家庭环境中,耳濡目染父亲的爱国情怀。从小他就对军事表现出浓厚兴趣,在榆林中学读书时便精通射击。

五四运动的热潮席卷全国,也深深影响了杜聿明。他立下誓言:要么习得洋人长技,要么投笔从戎。

命运的转折点在1924年到来。杜聿明在《新青年》杂志上看到黄埔军校招生广告,当即决定报考。

这个决定遭到了父亲的强烈反对。在中国传统观念里,"好铁不打钉,好男不当兵",杜良奎不愿自己钟爱的长子成为武夫。

父子二人为此僵持了整整两个月。最终,杜聿明用上了"暗度陈仓"的计策,以考北京大学为由获得父亲同意。

拿到父亲的准许后,杜聿明并未北上,而是转道南下广州。在陕西老乡于右任的推荐下,他成为了黄埔军校第一期学生。

在黄埔军校期间,杜聿明展现出非凡的军事才能。1925年参加东征时,他和同学陈赓一起加入敢死队,率先攻上淡水城,为大军打开了城门。

从黄埔毕业后,杜聿明被派往武汉黄埔分校任连长。1931年九一八事变爆发,日军铁蹄南下,他迎来了军旅生涯的重要转折。

1933年,日军进犯古北口。在激战中,杜聿明的上级关麟征身负重伤,他临危受命,带领全师奋战三天,成功击退日军多次进攻。

这一战后,杜聿明声名鹊起。1939年,他率领第五军在昆仑关战役中,指挥部队与"钢军"之称的日军第21旅团展开殊死搏斗。经过半个月的激战,全歼守敌4000余人,创造了继平型关、台儿庄之后的又一抗战奇迹。

1942年,杜聿明又临危受命,率领十万远征军入缅作战。在异国他乡的丛林中,远征军历经上百次战斗,付出了6.7万将士伤亡的巨大代价,谱写了一曲悲壮的英雄赞歌。

缘定黄埔门生成半子

战火纷飞的年代里,爱情却在默默生长。1950年,杨振宁遇见了杜聿明的长女杜致礼,两人坠入爱河。

这一年,杜聿明正在功德林监狱服刑。因为特殊的身份和处境,他无法参与女儿的婚事。

新中国成立之初,社会上对战犯家属还存在一些偏见。但杨振宁对杜致礼的感情却丝毫不受影响,他们勇敢地选择了携手相伴。

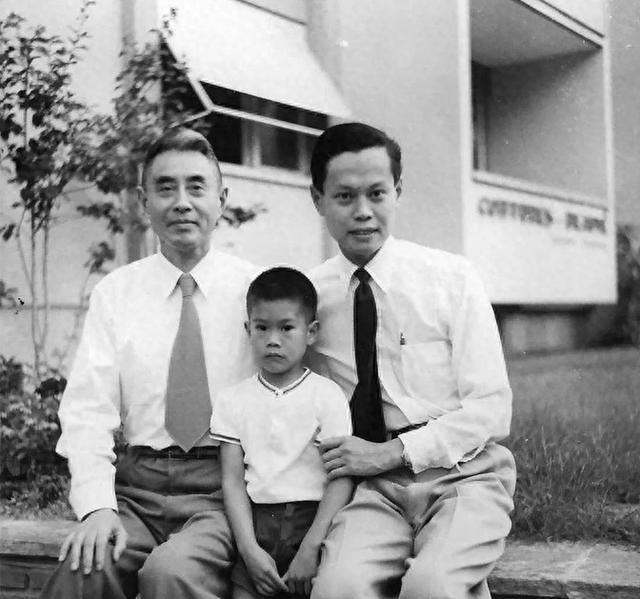

婚后七年,杜聿明终于等来了一位特殊的访客。1957年,杨振宁的父亲杨武之来到功德林监狱,希望见一见这位素未谋面的亲家。

杨武之是复旦大学的著名教授,为人正直,品行高洁。他深知探访战俘的敏感性,但仍决定迈出这一步。

这次会面意义非同寻常。两位学者气质的长者,隔着铁窗相见,谈不上什么家常,却彼此心照不宣。

在这短暂的会面中,杜聿明才得知自己的女婿是一位科学家。这个消息让他感到意外,也让他对女儿的选择有了新的认识。

但是真正的翁婿相见,还要再等十四年。直到1971年,机会终于来临。

那一年,杨振宁回国讲学。此时的杜聿明已经获得特赦,重获自由。周恩来总理得知这一情况,决定为这对特殊的翁婿举办一场家宴。

在这场意义非凡的家宴上,杜聿明和妻子曹秀清终于见到了自己的女婿。多年未见的一家人,终于可以坐在一起,享受天伦之乐。

面对岳母曹秀清,杨振宁自然地喊出了"妈妈"。但在称呼岳父时,他却显得有些拘谨,只是叫了声"杜先生"。

这一幕恰好被周总理听到。作为中国传统文化的继承者,周总理立即纠正说:"你应该称岳父大人才对!"

这句话化解了席间的一丝尴尬。在场的所有人都笑了起来,气氛变得轻松愉快。

周总理的这番话,不仅是对传统伦理的尊重,更体现了新中国对历史问题的宽容态度。它打破了翁婿之间的隔阂,为这个家庭带来了更多的温暖。

从此以后,杨振宁和岳父的关系逐渐亲密起来。在后来的日子里,他们之间的交往也越发频繁。

这段经历,成为了新中国历史上一个特殊的缩影。它展现了国家的宽容与智慧,也见证了一个时代的变迁与进步。

晚宴温情总理解君意

1971年的这场家宴,地点选在了北京一处幽静的庭院。周恩来总理早早就到场,亲自安排座次,确保宾主尽欢。

当杨振宁偕同父母到达时,杜聿明和妻子曹秀清已经在厅堂等候。这对分别多年的翁婿,终于有机会在同一屋檐下相见。

为了缓解初次见面的拘谨,周总理主动打开话题,询问杨振宁在美国的科研工作。在谈话中,他不忘照顾在座每一位客人的感受。

杨振宁向周总理介绍了自己在粒子物理领域的最新研究成果。他的学术成就让岳父杜聿明感到由衷的骄傲。

席间话题渐渐转向家常,宾主之间的交谈也越发热络。从科学到军事,从海外见闻到国内发展,大家畅所欲言。

杨振宁面对岳母时,自然而然地称呼"妈妈"。这声称呼让曹秀清露出欣慰的笑容。

但当谈及岳父时,杨振宁却显得格外谨慎,只是恭敬地称一声"杜先生"。这个称呼立即引起了周总理的注意。

周总理放下筷子,面带微笑地对杨振宁说:"你应该称岳父大人才对!"这句话既是对传统礼教的维护,也是对家庭伦理的尊重。

这番话说出口,现场的气氛瞬间变得更加温馨。杜聿明眼中闪过一丝感动,而杨振宁也露出了释然的笑容。

周总理的这个善意提醒,不仅化解了翁婿之间的隔阂,更体现了新中国的胸襟与气度。在座的每个人都感受到了这份特殊的温情。

宴会持续到深夜,话题从家事延伸到国事。周总理特别关心杨振宁对新中国科技发展的看法,认真听取他的建议。

这场晚宴不仅是一次家庭团聚,更是一次促进科技交流的机会。周总理的用心安排,让这次会面具有了更深层的意义。

临别时,周总理嘱咐杨振宁要常回国看看,也要多陪陪父母和岳父母。这份情谊,让在座所有人都深受感动。

从这天起,杨振宁和岳父的关系变得亲密起来。他们之间的交流不再拘泥于形式,而是建立起了真挚的父子之情。

这场晚宴成为了新中国历史上一个温情的片段,它承载着一个特殊年代的包容与智慧。周总理的这一善意提醒,也被后人传为佳话。

浴火重生志在统一

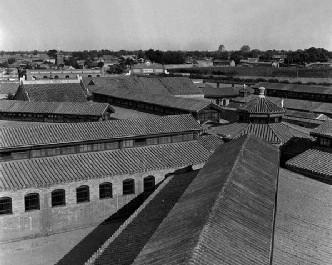

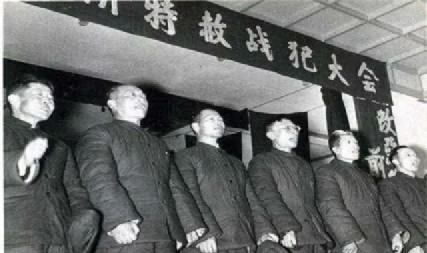

在功德林监狱的十年改造生活,彻底改变了杜聿明的人生轨迹。从1959年获得特赦后,他积极投身新中国的建设事业。

作为全国政协文史专员,杜聿明开始整理战争年代的历史资料。他的军事经验和独特见解,为历史研究工作提供了宝贵的第一手资料。

随后,他又被任命为全国政协常委、全国人大代表。在这些岗位上,杜聿明展现出了对国家建设的热忱和责任感。

特别值得一提的是,他将大量精力投入到了促进祖国统一的事业中。从1960年开始,他频繁给台湾的老友和黄埔同窗写信。

在信中,他以亲身经历讲述新中国的发展变化。他向台湾的故友们描绘了大陆日新月异的面貌,表达对和平统一的期待。

作为黄埔军校第一期学生,杜聿明在台湾还有许多昔日同窗。他们之间的书信往来,成为了两岸交流的一个重要渠道。

1981年,杜聿明因病住院。即使在病榻上,他仍然牵挂着祖国统一大业。

在生命的最后时刻,他写下了一封感人至深的遗言。他恳请台湾的同学、亲友、同胞以民族大义为重,共同促进祖国和平统一。

杜聿明的追悼会上,邓颖超专程来向杜致礼和杨振宁表示慰问。这位老战友的离去,让许多人为之动容。

他的遗愿也得到了两岸人士的广泛响应。许多与他有过书信往来的台湾友人,都表达了对他的深切怀念。

杜聿明的一生,见证了中国近代史上最动荡的年代。从黄埔军校走出的抗日名将,到被俘入狱的战犯,再到为统一事业奔走的爱国者。

这样的转变,不仅是他个人的蜕变,也是那个特殊年代的缩影。在功德林里,还有许多像他这样的国民党将领,经历了同样的思想转变。

宋希濂、黄维、文强等人,都在获得特赦后投入到社会主义建设中。他们用实际行动证明,只要真心悔改,新中国就会给予重新做人的机会。

这些将领们在晚年都有一个共同的心愿:祖国的统一。正如杜聿明所说:"民族分裂是我们这一代人造成的,祖国的统一也应当由我们去努力完成。"

他们的故事,成为了新中国宽容、团结的生动写照。从功德林到政协礼堂,从战场对手到建设同志,这种转变诠释了"人民民主专政"的深刻内涵。