在上一节,我们提到了秦代“隳名城”对章邯平叛构成的影响。

接下来,我们来谈一下秦末战争后期的走向。

·

黄河下游的军事地缘与官军/义军的组织架构更新在我们把视线移到巨鹿之前,可以考虑这样一个问题:

章邯采用的策略是否绝对正确?

受到军事地缘的影响,章邯部一旦脱离黄河一线而深入中原腹地,就难以阻挡各路义军在各个方向上的反扑——其作为官军又不可能像义军一样以“流寇”状态作战——所以章邯选择退至黄河一线也就是一种再合理不过的方案。

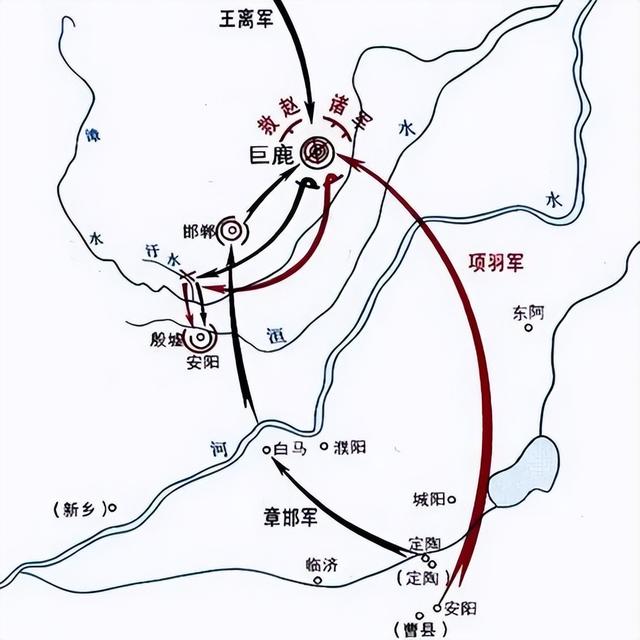

图为巨鹿之战的大致形式。

但这里存在一个问题:

沿黄河中游向黄河下游征伐,是否为章邯的唯一选择呢?

当然不是。

其他方案还有很多——

比如,以荥阳-黄河中游为基地,攻击进入攻击半径的各路义军,在造成其战损后再撤回,致使各路义军逐步退出中原一带;

再比如,以荥阳-黄河中游为运输线,在黄河两岸的地区逐层构建工事以挤压义军的活动空间;

又比如,以荥阳-黄河中游-濮阳一线为基地,利用濮阳的地理优势及秦机动部队不断打击齐地义军,进而切断南北义军的联系。

但要注意一点,以上方案未必一定可行。

我们要知道,章邯能从秦廷得到的资源是有限的,这些资源包括兵力上的、人力上的、财力上的,也包括政治上——比如,秦廷对章邯的支持及方略上的干涉——有些方案看上去可行,但未必一定可行。

至于章邯在当时究竟会受到达限制,朝廷方面可为其调动的资源究竟有多少,尤其朝廷方面究竟能容忍平叛战争维持多长时间,这些都是我们无从得知的。

说到这里,我们就会发现:

章邯在其后采用沿黄河下游继续推进以配合王离部夹击赵国义军的方案,本身至少是一个正常的方案。

这里要指出,中国古代历史的叙事存在一种与生俱来的傲慢——其对历史人物的要求从来不是正常,而是伟大——在这种叙事之下,章邯的表现实际并没有太多可圈可点的地方。

而这种叙事方式很容易引发出一个问题,就是——

不伟大的历史人物,由于无法达到这一要求,就会显得“低智化”。

进而就会引发出了另一个问题,就是——

在我们发现某一些历史人物只是正常,而非“弱智”之时,会夸大其中的正常,甚至把正常臆想为伟大。

举个直观的例子:

就章邯应如何摆脱当前的窘境而言,像你我一样的普通人实际很难想出什么太好的办法,而当时又没有一个伟大历史人物站出来找出一个更好的方案,这就使得我们作为普通人很容易对章邯之后所采取的正常方案产生出一种共情——注意,章邯作为集团军指挥官,实际水平还是远超于你我一样的普通人的——所以,我们很容易将章邯的正常方案进行夸大甚至神化。

或许,有一些思维严谨的朋友会想到提出一个因素:

以上的内容只能说明章邯的方案是一个【至少】正常方案,也就是只能给它保个底,并不能限制其是否为伟大方案的上限。

对于这个因素,我们则要思考这样一个问题:

如果章邯部、王离部在巨鹿顺利歼灭了赵国义军,是否就等同于平叛战争取得了决定性胜利?

当然不行。

因为此战胜利后只能保证官军的荥阳-黄河中游-濮阳一线拓展到了黄河下游,至于如何解决黄河沿线以外的各路义军还是个问题。

所以,我们在这里要务必认清:

即使章邯能在巨鹿方面取胜,其所创造的战绩依旧是一种阶段性胜利(但也不能否定其战绩具有一定价值),但该阶段性胜利依旧未能为官军彻底打开局面,能否能够取得决定性胜利还要看后续走向。

结合上文再看巨鹿之战。

就是役本身而言,义军在巨鹿方面的胜利存在有一定的偶然性。但结合上文的内容来看,即使义军在巨鹿方面并未取得胜利,官军也并不能有效改变战局。

换而言之,这种偶然性事件的出现能有效改变义军的战局,但不出现并不能有效改变官军的战局,这个逻辑关系务必要认清。

接下来,再来思考另一个问题:

义军在巨鹿的胜利,其中的偶然性因素究竟有多少?

这就要涉及官军与义军较之叛乱初期的变化。

先说官军方面:

章邯部在平叛初期主要由刑徒组成,本身存在有巨大的不稳定因素。不过,随着战争的推进,刑徒应有一部分被消耗,一部分因军功而转化为了官军的中坚部队,另外秦廷方面也向其提供了一些援军,其不稳定因素当有所降低。

顺嘴提一句,有一些朋友认为“章邯部在战争中期或后期完全没有刑徒人员”应当是一种二极管的观点,但也应注意其中的刑徒占比或刑徒带来的不稳定因素应有所降低。

王离部主要为长城军团,大概率会在途中吸纳太原、汾城、上党一带的兵员,在不稳定因素上应低于章邯部。

而两部在黄河下游会师以后,官军的实力应当是有所增强的,不过会产生新的不稳定因素——

一是章邯与王离之间可能存在抵牾,但到底有没有或者有多少不好说;

二是王离部此前的攻击路线多经山地,未必面临过章邯在中原所面临的战略地缘窘境,所以对黄河下游冲击平原可能存在的军事隐患有所忽略。

再说义军方面:

随着战争的进行,义军方面的组织架构当有所沉积,而一些义军将领的个人威望也会随着军事胜利而水涨船高,再加上各路义军在当时普遍利用旧公室巩固自身法统,较之起义初期以来不稳定因素应有所下降。

当然,义军方面也出现了新的不稳定因素——

一是义军武将与所竖的旧公室的矛盾逐渐凸显;

二是随着义军的壮大及稳固,各路义军之间的矛盾也会逐渐凸显。

对比可见,义军在巨鹿方面的胜利一方面与超长发挥有关,另一方面也与义军的不稳定因素并未触发,而官军的不稳定因素有所触发有一定关系。

秦末起义/平叛战争的转折由此完成。

就笔者个人而言,我认为章邯在巨鹿之战以后的表现应比之前更能说明问题,其中的核心源自于:

章邯部在巨鹿之战以前是以军事上的优势进行了一系列【正常】的军事行动,而章邯在巨鹿之战以后的抵抗则是在军事劣势的处境下进行了一系列【顽强】的对抗。

但是,这种【顽强】的表现究竟属于正常水平还是高于正常水平呢?

我认为是高于正常水平的。

为什么这么说呢?

我们都知道,战国时期的军队临时征召的自耕农为主体,虽然不排除其中会有一些脱产军队及士人,但这种兵制下的军队终归存在不稳定性。正因如此,在战国时期集团军作战一旦遭到了严重损失很有可能出现全线崩溃或全面被动的局面,即使是一些优秀的将领也不能完全解决这个问题——比如,秦将蒙敖在河外被联军击败,退至函谷关之前始终没有找到重整的机会,即使途径多个军事要地;再比如,秦将李信在攻楚期间可能因背后发生叛乱而临时调动,结果遭到了楚军的打击,其所部基本崩溃,而副将蒙武部也在驻地陷入了被动局面,直至王翦携大军进攻时才有所行动。

就巨鹿的形势来看:

王离部应当遭到了毁灭性的打击,估计其中会有一些部队幸存并合并进了章邯部,但这一损失对于官军来说无疑是一个巨大的打击。

在这种情况下,章邯部并未出现崩溃,而是转入了被动防守状态。表面上看,这一表现与秦攻楚之役蒙武的表现差不多,但实际存在着一个巨大的区别,在于——蒙武部后方虽有叛乱,但整体相对稳定;章邯部后方则为大面积叛乱区,且赖以维持的荥阳-黄河一线愈发不稳定,再加上后方的秦廷也愈发动荡不安。

或许,有一些朋友会提出一个问题:

章邯部的普通士卒会知道荥阳-黄河一线越来越不稳定,以及秦廷越来越不安吗?

并不能直接知道。

但是,章邯部并非只由章邯本人和普通士卒组成,其中会有一系列高层部将、中层长官、下层军官等等。在这些人员中,有一部分人会清楚后方的各种情况,并会在日常工作或多或少的有所表现——比如动摇、消极、怠慢甚至开小差或向敌方献媚等——在上行下效之下,整个集团军就会被感染,至于集团军是否还能正常运转很大程度上取决于最高指挥机构尤其是最高决策者本人的能力。

而章邯所部在之后的处境虽愈发窘迫,甚至逐渐走向了绝境,但并未出现崩溃的迹象,应当与章邯及其指挥机构的能力有比较大的关系。

有意思的是,在之后的汉攻三秦之役中,章邯在战争前期的表现依旧一般,在被汉军击败后又保持了长期的固守。

就此来看,个人认为章邯的军事水平大抵是一个正常水平范围内的武将,但在被动局面下保持不败是他的长处。具体表现为在秦末平叛战争前期可利用军事优势及义军无险可守的劣势取得一系列胜利,但也无法对叛潮造成有效的抑制;在汉攻三秦之役前期的表现基本为正常水平,但在军事天才的超长发挥下被击败;无论在平叛战争后期还是汉攻三秦之役均在遭到严重打击后长期固守。

至于跳出军事领域,单论章邯这个“人”如何如何,应当可以说是——战国时期典型的士人定位。他在秦末大叛乱的为危难中借机上位,然后仅此所能打出了一定的成绩及个人威望,又在军事天才的打击下转为固守,并以此作为基本以谋求出路了新的社会地位。

客观来说,我们无法认定章邯对秦廷一定抱有忠诚之心或一定不抱有忠诚之心,其所作所为无论主观意向如何结果都是在战国时期的特殊社会氛围之下的常规表现。

说到这里,我们也就明白了为什么汉初会出现皇帝与功臣士人“共天下”的政治形态。

(全文完)

评论列表