你是否想到,要达到“无为”,起点在哪里?本文从甲骨文到“心智系统转换”,揭秘老子思想中的感知升维路径。

真正老子的“无爲”,不是被魏晋王弼修改过以后的“無爲”,老子“无爲”中的“无”不是“無”,而是与现代简体字“无”字形极为相近。

被王弼修改过以后的“無爲”,可以看作是中国哲学史上创造出来的一个哲学概念,而老子“无爲”所指的,则是经过“心智系统转换”训练,达到很高的高度以后,谁都可以拥有的一种全新“感知→行为”模式。

“无”字的“本源字义”回顾在《帛书·老子》版中,老子所用的这83个“无”字,都是在“元”字的基础上发展出来的。

在前面的文章中,我们已详细分析过“元”“无”二字的本义,这里做一个简要的概括。

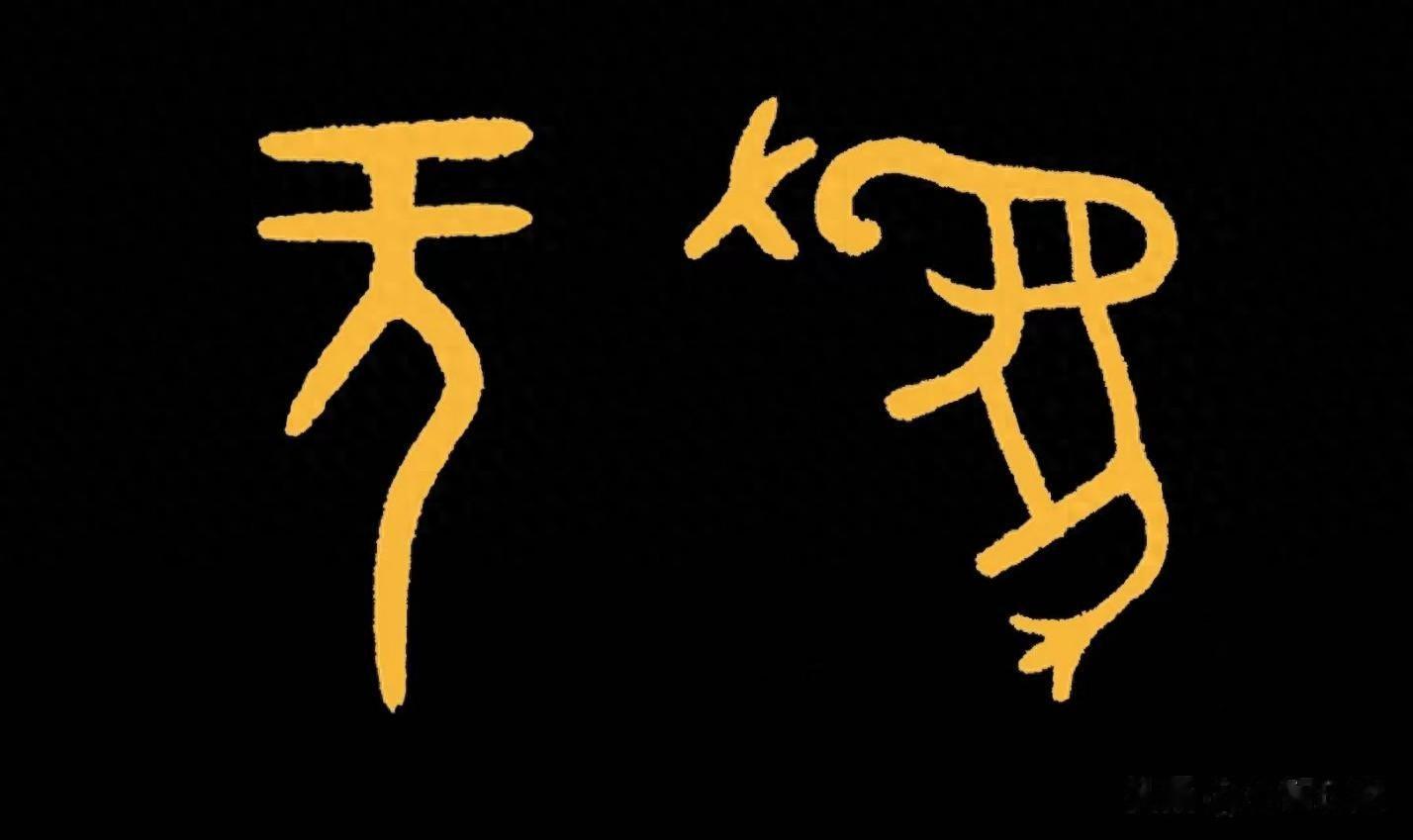

上图,左边是甲骨文“元”,右边是篆文“无”。

“元”字头上的“二”代表的是“重叠结构世界”,上面“一横”代表“隐性世界”,下面“一横”代表“显性世界”;“二”下面的“人”字代表“显性世界”中的“显性人体”。

所以,“元”字的“本源字义”是:人的认识能力全部局限在“显性世界”与“显性人体”中。

“无”字,是在“元”字的基础上“人”的头部向上延伸,触及到了代表“隐性世界”的上面“一横”。

所以,“无”字的“本源字义”是:人的认识能力已经触达了“隐性世界”,摆脱了“显性人体”的束缚。

用现代语言来说,“无”字相对于“元”字,就是思维的极大程度“升维”——思维的主体“感知的主体”从“显性人体”升维到了“隐性人体”,而认识的范畴从“显性世界”升维到了“隐性世界”。

因此,“无爲”在老子的思想中表达的含义是:

用一种“升维”以后的思维,来指导“显性世界”中的具体行为。

体验到“无爲”的方法与路径是什么?在《帛书·老子》中有一句话:“上德无爲而无以爲也”。

这里的“上德”指的就是能够体验到“无爲”的方法与路径。

“上德”的“德”字采用的是“本源字义”。

上图,是甲骨文“德”字。

简单地看,甲骨文“德”字是在一个“十字路口”有一只“眼睛”的图示。

这里的“十字路口”,并不是现实世界中的十字路口,而是表示连接“显性人体”与“隐性人体”的那条“通道”,在“显性人体”方向的“入口”。

中间的“眼睛”,也不是肉眼的意思,而是用来表示“感知的主体”正在发挥他的“内在视觉”作用。

“眼睛”上面的“一竖”代表的是“感知的主体”的运动方向,向着“隐性人体”深处的方向移动。

这里要给大家介绍一个“心智系统转换”中的一个小知识:

“感知的主体”在向“隐性人体”回归的过程中,他的“内在视觉”会随着回归深度的加深而不断提升,当“感知的主体”回归到“隐性人体”深处,与“真正的我”会合以后,他的“内在视觉”将达到一个非常高的高度。

把这个小知识了解以后,就可以来解释“上德”的含义。

“上德”是指:“感知的主体”通过了那条“通道”,回归到了“隐性人体”深处,与“真正的我”会合以后,“内在视觉”达到了一个登峰造极的高度。

正因为“感知的主体”的“内在视觉”达到了登峰造极的高度,所以,他所看到的“意识影像”,与“隐性世界”中的“真实本来”无比接近,因此,他才能实现“无爲”这一全新的“感知→行为”模式。

所以,想要体验到老子所说的“无爲”,有一个技术前提——“感知的主体”的“内在视觉”要达到一个登峰造极的高度。

于是,就有了一个很基础的问题:

想要让“感知的主体”的“内在视觉”达到登峰造极的高度,那么,他的起点该如何训练呢?

《老子》很像是一本研究生的教材,里面所论述的都是“感知的主体”的“内在视觉”在达到很高高度以后的状态,以及向更高高度升级的方法,而对于如何开始进行“内在视觉”的基础训练,这方面则是孔子的专长。

特别是孔子在《中庸》里论述的进行“内在视觉”训练的“三步突破法”,特别适合初学者用于“内在视觉”训练。

“三步突破法”在教人如何一步一步提高“内在视觉”的层级上,十分详细、实用,解读作品已发布于专栏《向孔子学功夫》。