30年前,武汉大学研究团队普查时,在新安江畔一个洼地,发现一片韭菜很特别,经研究后,团队告诉老乡“这韭菜不能再乱摘,这可是国宝啊“,平平无奇的韭菜怎么成为了国宝呢? 30年前,武汉大学的生物研究团队在全国范围内开展了一项生物多样性普查项目。在这个项目中,研究员们跋山涉水,深入中国的各个角落,调查和记录植物的种类和分布情况。这个团队由杰出的植物学家、生态学家和生物多样性专家组成,他们都对自然科学和生物保护充满热情。其中,张教授是团队的领头人,以其对植物学的深厚知识和在野外研究中的丰富经验闻名。 在武汉大学生物研究团队的全国生物多样性普查中,张教授和他的学生们走访了无数偏远且人迹罕至的地区。他们的任务是记录并研究中国各地的植物多样性,以期发现并保护那些可能濒临灭绝的珍稀植物。这一天,团队来到了新安江畔,一个被群山环绕、河水绕流的隐秘地带。 当天早上,阳光透过树梢洒落下来,空气中弥漫着湿润的泥土气息。团队穿过一片密集的灌木丛,来到了一个隐蔽的小洼地。这里的地势较低,周围被高大的乔木和葱郁的灌木环抱,形成了一个自然的小环境。洼地中心,一条细小的溪流悄悄流过,水声潺潺。 张教授率先注意到溪边的一片植被。这些植物外形酷似韭菜,但细看之下,却有诸多不同。它们的叶片细长且稍呈透明,边缘带有独特的波浪形状,颜色比普通韭菜更为鲜绿,且似乎更加脆弱。团队中的植物学专家小李弯腰仔细观察,轻轻触摸着这些植物的叶片,试图从触感中找到更多线索。 由于对这种植物的外形和生长环境感到好奇,张教授决定现场取样,同时拍摄了大量照片,记录下了它们的生长状态和周边环境。他们小心翼翼地将几株植物连根拔起,放入专门的样本袋中。这一过程中,团队成员保持了极高的警惕,以免对植物或其生长环境造成不必要的破坏。 返回实验室后,张教授立即组织团队对样本进行了详细的分析和研究。通过对叶片的显微观察和DNA条形码技术的应用,他们惊讶地发现,这些植物不仅是中华水韭,而且在科学记录中极为罕见。中华水韭是一种拟蕨类植物,已经在地球上生存了近3亿年,属于极度濒危且具有重要科学价值的孑遗植物。 在张教授确认那些独特的“韭菜”实际上是珍稀的中华水韭之后,他深知这一发现对全球生物多样性保护的重大意义。中华水韭,这个地球上生存了三亿年的孑遗植物,不仅在科学研究中具有不可替代的地位,更是生物多样性保护的关键种。张教授立即采取行动,他通过邮件和电话,紧急联系了当地政府和林业部门,详细汇报了他的发现,并强调了这种植物的保护紧迫性。 在张教授的推动下,武汉大学和当地政府迅速响应,合作建立了一套初步的保护措施。在洼地周围安装了醒目的保护标志,限制了外来人员的进入,以防止无意间对这片珍稀植物的栖息地造成破坏。这一地区被正式划定为中华水韭保护区,任何未经许可的采摘活动都被严令禁止。 此外,张教授带领团队撰写了关于中华水韭的详细研究报告,并将其提交至国内外的科学杂志和生物多样性保护会议。这些研究成果得到了广泛的关注,引起了国内外同行的广泛讨论。不久,多个国际植物保护组织也开始关注这一发现,并提供了研究资金和技术支持,帮助扩大保护措施的影响力。 与此同时,团队与地方政府合作,在保护区内安装了先进的监控系统,以实时监控任何可能的非法活动。监控中心的设立极大地增强了对保护区的管理能力,确保了中华水韭的自然生长环境得到了最大程度的保护。 为了进一步加强保护工作,张教授亲自牵头组织了一系列的生态研究和公众教育活动。他们邀请了生态学家和植物学家开展了深入的生态环境调查,这些研究帮助更好地理解了中华水韭的生长习性及其对生态系统的贡献。此外,团队还举办了多场公众科普讲座和学校教育活动,提高公众对生物多样性保护的意识。 随着时间的推移,中华水韭保护项目取得了显著的成功。更多的研究资金被投入到这一领域,支持了从生态监测到物种恢复的一系列科研活动。保护区内的中华水韭数量稳定增长,这一积极变化被视为保护濒危植物成功的范例。 张教授和他的团队不断深化他们对中华水韭的研究。他们详细记录了每一株中华水韭的生长状况,分析了不同环境因素对其生长的影响,这些研究成果不仅丰富了科学界对孑遗植物的认识,也为全球的生物多样性保护提供了宝贵的数据和经验。 尽管在保护工作中遇到了不少挑战,如偶尔的非法采摘事件和生态环境的微妙变化,但张教授和他的团队通过持续的努力和社区的合作,确保了中华水韭的生存状况得到了明显改善。通过这一系列的努力,中华水韭的故事不仅成为了科学研究的成功案例,更成为了公众教育中关于生态保护重要性的生动课题。

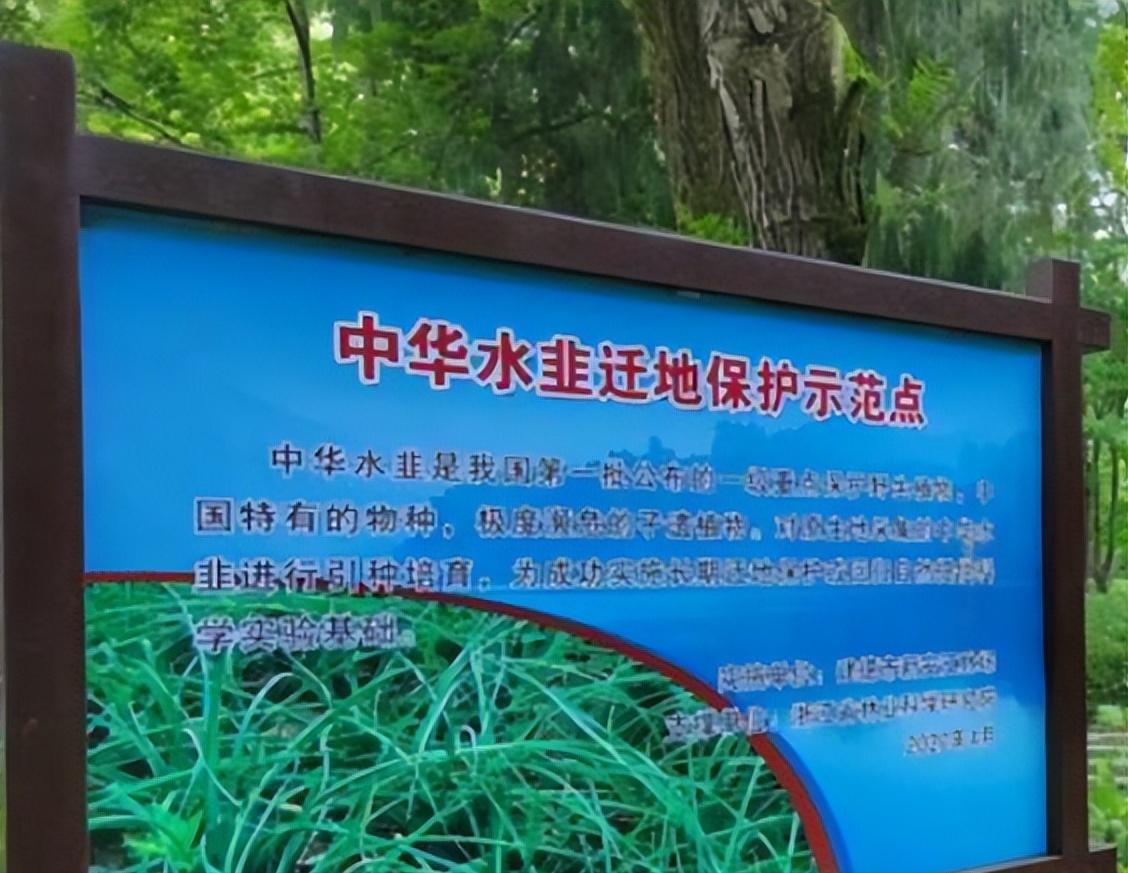

评论列表