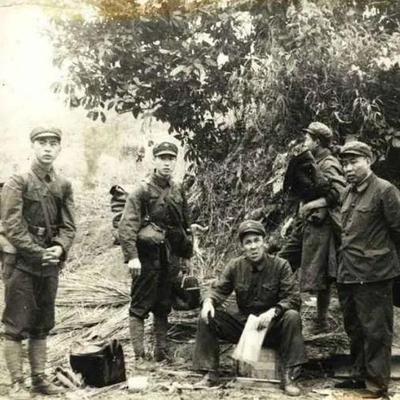

1979年解放军撤兵时,将越南境内的铁轨全都拆了带回国内,对此越南表示强烈不满,更是控诉我军赶尽杀绝,那么我军为何要这么做呢? 1979年,中国与越南之间的冲突达到了顶点。这一年,中国为了回应越南对柬埔寨的侵略行为及其对中国边境的持续骚扰,发起了对越自卫反击战。战争的背景复杂,涉及到冷战时期的国际政治格局,尤其是中苏关系的恶化和越南与苏联的接近。当时,越南政府由黎笋领导,他采取了亲苏政策,这与中国的立场形成了尖锐对立。 随着1979年对越自卫反击战的战火逐渐熄灭,中国军队开始有序撤退。这一过程并非简单的兵归故土,而是一个复杂且充满战术考量的战略撤离。在撤退的行列中,一项重大的决策被执行——拆除越南境内的铁轨并运回国内。 在一个春季的清晨,随着晨雾的渐渐散去,中国的铁道兵部队已经集结在了越南的一处重要铁路交汇点。天还没亮,铁道兵们便开始了紧张的工作。他们使用大型机械,如焊接设备和切割器,系统地拆解每一段精准铺设的铁轨。火花四溅中,每一段铁轨被精确地切割,然后由起重机装载到等候的卡车上。 这项行动并非未受阻挠。越南军队虽然受到之前战争的重创,但依然派遣侦察兵试图阻止这一行为。他们试图通过夜间偷袭,破坏铁道兵的作业。然而,中国军队的警戒和反应迅速,越南军的小规模攻击很快就被压制下去。中国军队设置了重重警戒线,确保了作业区域的安全。 随着时间的推移,更多的铁轨被拆除,越南的铁路网络遭受了严重破坏。这一战术举措背后的战略意图十分明显:阻断越南利用这些铁路进行迅速军事调动的能力,特别是在战后重建和反扑的关键时期。每一节铁轨的拆除都象征着越南重建道路的延迟和难度增加。 拆轨行动的一个关键场景发生在靠近越南北部的一个小镇。这里曾是供应线上的一个关键节点,铁轨交错,货车频繁。当中国的铁道兵到达时,他们发现越南军队已经筹备了防守,企图保护这一战略要地。一场小规模的冲突随即爆发。中国军队利用其优势火力,迅速压制了越南军的抵抗,随后立即着手拆除铁轨。大型机械轰鸣声中,铁轨被连根拔起,象征性地标志着越南在这一地区的物流能力被削弱。 战略上的考虑还包括了对未来关系的预测。虽然这一行为在短期内可能会加剧两国的紧张关系,但长远来看,它被视为确保边境安全和阻止越南立即反攻的必要措施。铁轨的拆除不仅是物理上的阻断,也是心理上的警告,显示中国对安全威胁的严肃态度。 随着1979年对越自卫反击战的最后一批部队穿越回国境,中国军队带着数以千吨计的铁轨离开了越南。这些沉重的铁质结构在卡车和列车上摇晃着,穿越了数百公里的山川和平原,最终被运送回国内。在中国,这些铁轨不再是战争的遗物,而是变身为国家建设的有形资产,被重新铺设或熔化重铸,用于各种基础设施项目,包括兴建新的铁路线路,支撑着国家现代化的迅速推进。 然而,这一决策在国际舞台上引发了广泛争议。国际社会中不少声音批评这一行为是战后掠夺的行为,而越南政府则更是强烈抗议和控诉,称其为“赤裸裸的侵略余波”。尽管面临国际压力,中国政府坚称这一举措是出于自卫,以确保边境安全并防止越南未来可能的军事威胁。 在国内,这些铁轨的到来被宣传为战争胜利的象征。全国各地的报纸上都刊登了铁道兵英勇拆除铁轨的照片和报道。在工业城市中,炼钢厂的火光映照着工人们坚定的面孔,他们将这些铁轨熔化,铸造成为新的钢材,用于建设高楼大厦、桥梁和公路。这一系列的行动不仅加强了国家的基础设施,也在一定程度上提升了民众的国家自豪感和对政府的支持。 在接下来的几年里,越南对中国的敌视并未因战争的结束而完全消退。边界地区时常有小规模的冲突和摩擦发生。越南政府在重建其铁路系统时,其军事动作和边境警戒明显加强,显然对中国保持着高度的戒备。然而,中国的决定有效地延缓了越南的军事重建进程,为中国边境带来了一段相对平静的时期。 经过数年的紧张关系,中越两国终于开始逐步恢复对话和交流。1986年,越南推行改革开放政策的“Đổi Mới”,标志着其外交和经济政策的重大转变。越南开始减少对外敌对行为,更多地聚焦于国内的经济发展和国际经济合作。中国与越南的关系也随之逐渐缓和,双方开始在经济和贸易上寻求互利共赢的机会。 到了1991年,随着双方签署了多项边界和贸易协议,中越正式恢复了外交关系。这不仅标志着两国关系的全面正常化,也为东南亚地区的稳定与发展开辟了新的道路。此后,中越两国在东盟框架内共同参与多项区域合作项目,从反恐合作到环境保护,双方的合作领域日益扩展。 这段复杂的历史和逐步转变的关系显示了地区动态的不断变化。尽管短期内战争带来了分裂和破坏,长远来看,它促成了国家政策的调整和两国关系的重构。中越关系的历史教训成为了东亚地区国家间处理争议和促进合作的重要案例。