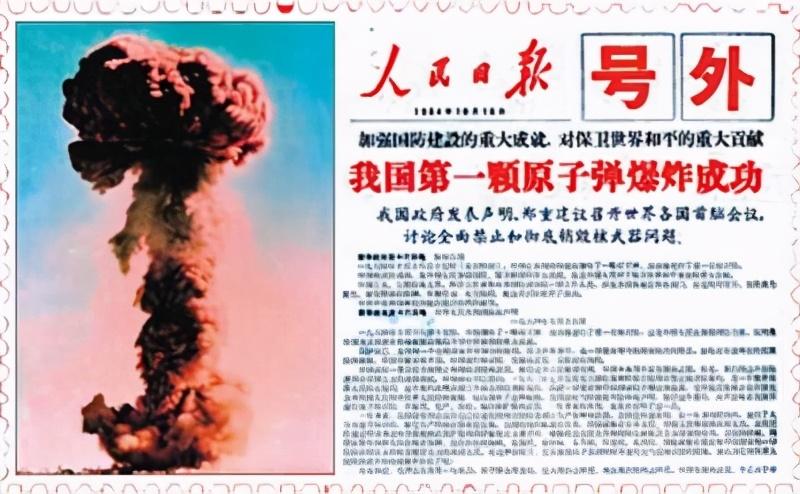

1960年,赫鲁晓夫撤走专家对美记者说:中国人穷得连裤子都穿不起,没有苏联20年都造不出原子弹。陈毅说:中国人就是当了裤子,也要把原子弹搞出来。中国花了多少钱造出第一颗原子弹? 在20世纪50年代末至60年代初,新中国面对的国际形势极其复杂。美国和其他西方国家对中国进行了严密的封锁和军事威胁,尤其是在核武器领域的威胁,使得中国的国家安全感受到了前所未有的挑战。在这种背景下,中国领导人毛泽东决定启动核武器研发计划,这一决定得到了如陈毅等军政领导人的坚定支持。 陈毅,作为中国人民解放军的开国元帅之一,以其坚定的政治立场和对国家忠诚而闻名。他的言论反映了当时中国领导层对国家尊严和安全的高度重视。与此同时,著名作家金庸,也以其尖锐的社会评论而闻名,他在公众舆论场上提出了反对优先发展军事的观点,这反映了社会上存在的不同声音和对民生问题的关注。 1960年,随着苏联专家的撤离,中国的核武器研发计划面临前所未有的挑战。在那个充满政治动荡的年代,中国的核武器计划,被称为“两弹一星”,成为国家自主创新和技术自立的象征。这一计划的推进不仅仅是技术上的突破,更是一场关于国家尊严和安全的斗争。 当赫鲁晓夫宣布撤回所有苏联专家时,许多中国科学家和技术人员感到前所未有的压力。核项目的核心数据和设计方案,一度由苏联专家主导,他们的离去留下了一大堆未解的技术难题。中国的科研团队在没有足够的技术资料和经验的情况下,不得不从零开始,对核物理的基本理论进行研究和实验。 在一个偏远的山区,一个秘密的研究基地里,中国科学家们日以继夜地工作。他们的生活条件极其艰苦,工作环境也远非理想。在这种条件下,实验室内部布满了简陋的设备和临时搭建的实验台,科学家们必须穿着厚重的防护服进行实验,以防放射性物质的危害。尽管如此,他们的决心未曾动摇,每一个实验的成功或失败都被仔细记录和分析。 与此同时,陈毅元帅的话语在全国上下引起了巨大反响。他在一次重要会议上重申,无论外部压力多大,中国都必须掌握核武器技术。他的话语简单而直接,表达了一个新兴国家对于科技自立的坚定决心:“我们是穷,但我们不怕困难,我们有决心,我们有能力,我们必须自己搞出原子弹来!” 科学家们在实验中遇到的一个重大难题是如何进行有效的核分裂反应。他们需要精确计算出反应所需的临界质量,并设计出能够启动连锁反应的引爆机制。这一过程需要精细的工程设计和严密的物理计算,每一次试验都伴随着巨大的风险。 在一次关键的实验中,科学家们准备测试一个小型的原子弹原型。这是一个冒着巨大风险的决定,因为任何一个计算错误都可能导致灾难性的后果。在一个清晨,随着指挥官的一声令下,测试场地上空响起了震耳欲聋的爆炸声,厚重的烟雾和尘埃中,科学家们紧张地等待着数据的反馈。 测试结果比预期的更成功,这极大地提升了团队的士气。虽然这只是众多测试中的一个,但它标志着中国科学家在核武器研发道路上迈出了坚实的一步。此后的几年中,这个团队在无数次的试验和失败中逐渐完善了设计,最终在1964年成功爆炸了中国第一颗原子弹。 当时,国际上对中国的核试验有许多质疑和担忧,担心这将加剧军备竞赛,增加全球的不稳定性。然而,对于中国来说,这一成就具有深远的意义,不仅因为它极大地提升了国家的安全保障,也因为它在冷战时期的国际政治格局中,为中国赢得了一席之地。 陈毅,作为当时的外交部长,他在推动中国核计划中扮演了至关重要的角色。在他的推动下,中国加快了核武器研发的步伐,与苏联的技术合作也在他的多次斡旋下达成了关键性的进展。尽管后来在文化大革命中,他因其政治立场遭受了极大的打击,甚至被错误地批斗和审查,他在国防和科技进步方面的贡献却是不可磨灭的。 与此同时,香港的著名作家金庸,在这个动荡的年代,继续他的文学创作。他的作品不仅反映了当时的社会状况,更深刻地描绘了人性的光辉与阴暗,通过他那些如《射雕英雄传》、《笑傲江湖》等小说,影响了一代又一代的读者。金庸的文学地位与日俱增,他的社会评论和公共演讲,尤其是对时政的独到见解,使他成为华语世界极具影响力的文学巨匠和思想家。 随着时间的推移,中国的核武器计划继续发展,其核能力也逐渐增强。中国政府在后续的年份里,继续进行了多次核试验,以完善其核武库。这一过程中,中国不断强调核武器的自卫性质,承诺不首先使用核武器,并积极参与国际核裁军和防扩散努力,以促进世界和平与安全。 中国的核试验不仅改变了其他国家与中国的外交政策,也在国内引起了广泛的讨论和反思。人们开始更加关注科学技术的发展和对外政策的平衡,而政府对科研投入的增加,也促进了国家整体科技水平的飞速提升。