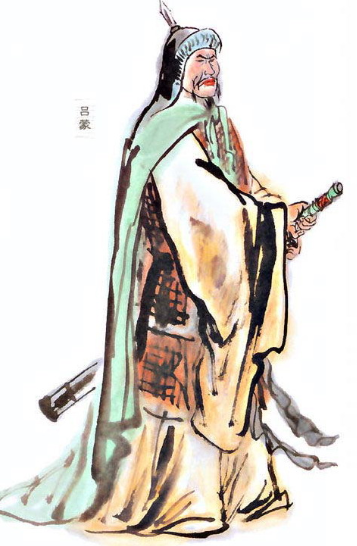

说起三国里东吴的大都督,个个都是人中龙凤,但要说谁的结局最让人唏嘘,吕蒙绝对算一个。他刚帮孙权拿下了梦寐以求的荆州,打赢了这辈子最漂亮的一仗,人前脚刚回到吴郡,后脚就一病不起,直接死了。这事儿怎么看怎么透着一股邪乎劲儿,你说巧不巧?打了胜仗,正是人生最高光的时候,怎么说没就没了呢?很多人都觉得这事不简单,背后肯定有别的原因,而这个答案,或许就藏在东吴另一个重臣 —— 张昭的话里头。

咱们得先看看吕蒙这次仗打得有多神,那可是他一生智慧的结晶,叫 “白衣渡江” 取荆州。当时关羽北伐襄樊,水淹七军,威震华夏,眼看就要把曹操的北方防线给捅个窟窿,正是志得意满的时候。他压根没把镇守陆口的吕蒙放在眼里,觉得吕蒙就是个病秧子,不足为惧。可他哪知道,这病,是装出来的!吕蒙早就跟孙权合计好了,就是要趁关羽把主力全调到前线、后方空虚的时候,给他来个狠的。

为了让戏演得更真,吕蒙上书说自己病得不行了,请求回建业养病;孙权还真就大张旗鼓地把他接回去,换了个名不见经传的年轻人陆逊去接替他。关羽一看,哦,换了个书生,更不当回事了,把守备荆州的兵力又抽调了不少去打襄阳,这就给了吕蒙天大的机会。他偷偷摸摸地带着一支精兵,所有人都穿着白色的衣服,打扮成商人的模样,坐着商船,就这么神不知鬼不觉地渡过了长江。等关羽后方的烽火台发现不对劲的时候,吴军已经把他们的主将全都给控制了,兵不血刃就拿下了南郡和公安。关羽在前线听到老家被偷了,军心一下子就散了,最后落得个兵败麦城的下场。

这一仗,可以说把吕蒙的军事才能发挥到了极致,也把他的人生推向了顶峰。孙权高兴坏了,这荆州可是东吴几代人心里的一根刺啊,现在终于被拔掉了!孙权拉着吕蒙的手,又是封官又是赏钱,当即任命他为南郡太守,还封了孱陵侯,金银珠宝、美女,能给的都给了。只不过此时吕蒙已病重,始终没能到南郡赴任,那场面,仍算得上是君臣相得的典范。庆功宴上,孙权举着酒杯,估计看吕蒙的眼神里都带着光。

可谁能想到呢?这巅峰,就是终点。庆功的酒杯仿佛还带着余温,吕蒙就病倒了,而且病得特别快、特别重。孙权急得团团转,直接把吕蒙接到自己的宫殿里,找遍了天下的名医,悬赏万金求药方,还迷信地找道士来做法。为了不打扰吕蒙休息,他想看又不敢进去,就在墙上偷偷凿了个小洞,从洞里看吕蒙是胖了还是瘦了、吃了多少饭,一举一动都牵动着他的心。史书上说,吕蒙稍微能吃下点东西,孙权就高兴得不得了;要是病情加重,他就愁得睡不着觉。这份情谊,看着真是感天动地,可最后呢?吕蒙还是没挺过去,就这么撒手人寰了,年仅四十二岁。

这事儿就怪在这:一个正值壮年的猛将,刚刚立下不世之功,怎么就突然暴毙了呢?官方的说法是病死的,孙权的悲痛表现也记录在案,看起来天衣无缝,但后人总觉得这里面有事儿。民间最流行的说法,就是《三国演义》里写的,说是关羽的鬼魂索命,在庆功宴上附了吕蒙的身,大喊 “还我头来”,然后吕蒙七窍流血而死。这当然是小说家言,当不得真,可它也反映出大家对吕蒙之死的一种普遍怀疑 —— 那就是,他的死,太过蹊跷、太过 “恰到好处” 了。一个为东吴立下泼天大功的功臣,就这么没了,最大的受益者是谁?除了蜀汉那边能出口恶气,东吴这边呢?孙权是不是也松了一口气?这种猜测虽然阴暗,但在帝王心术面前,从来都不是空穴来风。

要理解这种猜测,就必须请出另一个人 ——张昭。张昭是谁?东吴的元老,孙策临死前托孤的重臣,让他辅佐孙权,管内政。可以说,张昭就是东吴文官集团的领袖、江东本土士族的总代表。他的政治理念就一个字:稳。为了这个 “稳” 字,他什么都敢说、什么都敢做。当年曹操大军南下,东吴人心惶惶,就是张昭带头主张投降,理由很简单:打不过,投降才能保全江东的百姓和士族的身家性命。这在当时看,确实是最稳妥的办法,虽然被后人骂是投降派,但你得承认,他考虑问题的出发点,是整个江东集团的利益,而不是孙权一个人的霸业。

张昭和孙权的关系,就特别有意思:孙权离不开他,因为内政、经济、安抚地方士族,都得靠张昭这帮人;但他又特别烦张昭,因为张昭就像个教导主任,天天在你耳边念叨 “这不能干,那有风险”。孙权想出去打个猎,张昭都敢当面拦着车骂他,说 “主公万金之躯,怎么能干这种危险的事?万一出点意外,江东怎么办?让天下人笑话?” 孙权年轻气盛,哪受得了这个,好几次都差点跟张昭翻脸,但事后又得去给老先生道歉。这种 “又敬又怕又烦” 的感觉,贯穿了孙权执政的大半辈子。这就形成了一个局面:东吴内部存在着两条路线的斗争 —— 一条是以周瑜、鲁肃、吕蒙为代表的军功集团,主张对外扩张、建功立业;另一条就是以张昭为首的本土士族集团,主张对内维稳、保境安民。

现在,我们再把吕蒙放回这个政治环境里看:吕蒙通过夺取荆州,功劳已经大到了一个非常微妙的程度。周瑜当年赤壁大胜,奠定了三国鼎立的基础,可他英年早逝;鲁肃呢,是个战略家,但他主张联刘抗曹,军事上没那么耀眼,也去世得早。现在轮到吕蒙,他不仅打赢了,还帮孙权拿到了最想要的土地,解决了东吴最大的心病。这份功劳,某种程度上已经快要 “功高震主” 了 —— 他虽未实际镇守荆州,却因战功手握重兵,声望更达到了顶点。对于一个君主来说,一个功劳太大、威望太高、手里又有兵权的臣子,是什么?是一个潜在的巨大威胁。

这时候,张昭的 “答案” 就浮出水面了。这个答案不是张昭亲口说的某一句话,而是他所代表的那股政治势力和那种政治哲学,一直在给孙权施加影响。

孙权称吴王之后,有一次开心地在宴会上对张大喝彩,说:“张公啊,要是我当年听了你的,现在都不知道在哪儿要饭呢!” 这明摆着是炫耀自己当年的决策英明,顺便嘲讽一下张昭的投降论。结果张昭一点面子不给,站起来慢悠悠地说:“当年我们确实觉得投降是上策,那是因为我们没看到必胜的希望;后来鲁肃将军力排众议,劝主公抵抗,那是因为他看到了希望;但要是完全照鲁肃的计划来,也未必有好结果。”这话什么意思?就是在提醒孙权:我们文官集团考虑的是国家的长治久安,是底线思维;而你们军功集团考虑的是冒险和功名,这两者必须平衡。你孙权能有今天,不是你一个人英明,而是你懂得在不同阶段听取不同的意见,懂得平衡我们这两派。

张昭的这番话,揭示了东吴政治的核心逻辑:平衡。孙权作为君主,他的首要任务不是开疆拓土,而是保证自己的龙椅坐得稳;而要坐得稳,就必须让军功集团和士族集团形成一种动态平衡,谁都不能一家独大。吕蒙拿下荆州之前,这个天平是相对稳定的;可拿下荆州之后,吕蒙的功绩和威望,让军功集团这一侧的砝码变得太重了,天平严重倾斜。这对孙权来说,是比丢失荆州更危险的信号 —— 一个强大的、不可控的功臣,比一个强大的敌人更可怕。

所以,吕蒙的死,就成了一个解开政治死结的 “最优解”:他一死,这个 “功高震主” 的难题就自动消失了;孙权可以顺理成章地把荆州这块战略要地收归中央,重新进行人事布局,安插自己的亲信;既能安抚因为吕蒙崛起而感到不安的张昭等本土士族,又能消除军功集团一家独大的隐患。而孙权那些悲痛欲绝的表演,就更加耐人寻味了—— 也许有一部分是真情流露,毕竟吕蒙是他一手培养起来的;但更多的,可能是一场演给天下人看的政治秀。他要向所有人展示:“我孙权是多么的爱才惜才,吕蒙的死纯属天意,跟我没有半点关系。” 他越是表现得悲痛,就越能洗清自己的嫌疑,这恰恰是最高明的帝王心术。

当然,我们没有任何直接证据能证明吕蒙是被孙权害死的,史书上白纸黑字写着就是病逝,我们不能凭空去推翻史料。但是,历史的魅力就在于,我们可以在史料的缝隙中,去探寻那些隐藏在文字背后的逻辑和人性。吕蒙的死,从医学上讲,可能是因为长期征战、积劳成疾,加上攻取荆州时精神高度紧张,胜利后突然松懈,导致免疫力下降,一病不起,这完全说得通;可从政治上讲,他的死,完美地解决了孙权面临的一个棘手的政治难题,这也完全说得通。而张昭,他虽然没有直接参与这件事,但他和他的集团所代表的政治压力,就像一只无形的手,可能在冥冥之中,推动了事件的走向。张昭的话,给出的不是一个凶手的名字,而是一个让吕蒙 “必须死” 的政治理由,这或许,才是吕蒙悲剧背后,最接近真相的答案。

参考文献:[晋] 陈寿 撰,[宋] 裴松之 注,《三国志・吴书・吕蒙传》。[晋] 陈寿 撰,[宋] 裴松之 注,《三国志・吴书・张昭传》。黎东方 著,《细说三国》,上海人民出版社,2008 年。