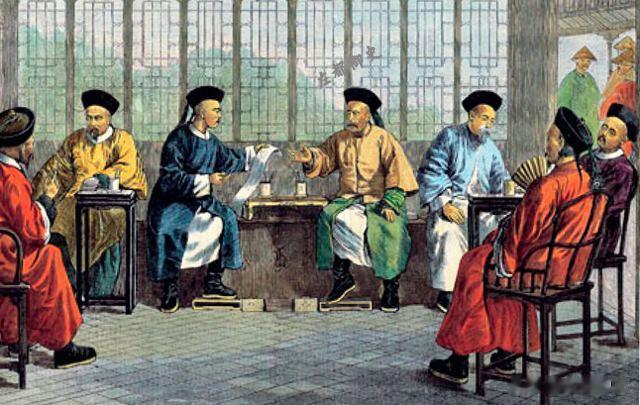

清代的文官体系应该是历朝历代中最成熟也是最复杂的,不同等级的官员都有相应的称谓,诸如阁臣、枢臣、部院堂官、京堂、司官、首领官、正印官、佐杂官等等。为了让读者朋友们能更好地理解清代的文官称谓类别,御史整理了以下内容仅供诸位参考。

先来说在京文官的类别区分

先来说在京文官的类别区分排在第一档的是阁臣、枢臣和大臣。阁臣很好理解,就是特指入阁的大学士和协办大学士,从品级上而言,内阁大学士为文官最高品,俗称“中堂”,很多史料中也以“阁臣”为称。

枢臣的含义比较模糊,在军机处没有成立之前,内阁名义上就是国家的中枢机构,所以当时的大学士就称“枢臣”。雍正以后,随着军机处的成立,内阁的地位被架空,国家军政要务皆出自军机处,所以军机大臣才是真正的枢臣。

不过需要注意的是,内阁大学士与军机大臣往往都是兼任,所以很多入值军机处的大学士和协办大学士,既是阁臣也是枢臣。

排在第二档的是部院堂官。所谓的部院是指六部和都察院、理藩院八个衙门,并不包括翰林院(掌院学士一般为大学士兼任)以及内务府。七部尚书与左都御史的地位仅次于内阁大学士、军机大臣。同时各部院也是国家行政层面的具体执行机构,分管某方面的事务。

七部侍郎虽然地位不及尚书,但是也被包括在堂官行列,也就是说,六部二十六个侍郎(含户部仓场满汉两个侍郎)以及理藩院左右侍郎,加上十三个尚书、两个左都御史,一共才43人。需要注意的是,盛京五部侍郎不属于堂官行列。

排在第三档的是京堂。京堂是指大理寺、通政司、鸿胪寺、太常寺、太仆寺、国子监等地位略低的衙门一二把手。也就是说不管是卿还是少卿、通政使还是通政副使等,都属于京堂的范畴。

京堂的地位比较尴尬,因为清代有大臣和非大臣的说法,凡是三品以上(含从三品)官员才有资格称为大臣,像鸿胪寺卿、大理寺少卿、太仆寺少卿、通政副使、国子监祭酒等京堂,因品级不到三品,就不能称之为大臣,其政治地位明显矮了一头。

排在第四档的是司官与科道官。司官是指六部的郎中、员外郎、主事等,是京师各衙门中行政官员的中坚队伍。因为人数众多,他们的升迁相对比较困难,一般情况下需要经过好几个任期才能爬到京堂的位置上,而大部分司官,一辈子都难以突破这一仕途瓶颈。

科道官特指六科和各道御史,都察院系统向来都是独立于行政之外的,属于监察部门。各道御史级别总体不如司官,但因其职责重大,与司官的政治地位不相上下。

排在最后的是小京官。诸如内阁中书、笔帖式以及在边缘衙门任职的七品和七品以下的京官,都属于这一范畴。

在京文官中,翰林院和詹事府独立为一档,他们既不是行政官也非监察官,名义上从事文书工作,实际上是国家的人才储备库。

再来说直省文官的类别区分第一档是督抚。这一点毫无疑问,直省官员中只有总督和巡抚才有资格称为封疆大吏,清代虽然将督抚正式列入地方官的编制,可是他们依然带有一定的京官色彩,具体体现在加兵部和都察院头衔,以及试用的印信也不同于一般的官员,称为“关防”。

督抚是不具体参与地方民政的,只是统筹全盘工作,负责盖章签字。都说清代同等级的地方官要低京官一等,但是这一点不适用与督抚,督抚若是调至京师任职,通常都是同品相调或升任高品级的京官。

第二档是布政使、按察使、道员。布按称为“二司”,与省内的各道合称“司道”。承宣布政使司才是法定的一省最高行政衙门,具体分管该省的民政事务,辖区内所有的行政工作最终都要汇集到布政司衙门。所以说布政使就是一省的首领官。

按察司分管一省刑名与驿传,主要工作还是司法和监察两项,论地位稍次布政使,但也属于首领官的范畴。至于各道表面看是布、按二司派出的分守、分巡地方的长官,其实与布按地位相差不大。

因为在道的编制没有成型之前,都是以布政司左右参政、参议以及按察司副使等身份分守、分巡地方的。换句话说,他们的原始身份就是布按的副官,整体来说与布按同属一个等级。

第三档是府州县正印官。府州县一般都列在同一梯队,尽管他们有品级高低之分,但是其智能基本一致,都属于基层官。府州县在辖区内都是一把手,也就是所谓的“正印官”。

清代对掌印官与非掌印官有明确的界限,在同品级的情况下,正印官的地位高于非正印官,且差距还很大。比如知县与县丞品级相差不大,但是知县若是出缺,县丞就没有资格代行知县事,必须由督抚委任临时人员掌印。

第四档是佐杂官。佐杂其实是两个群体组成的,佐是指佐贰,杂是指杂职。佐贰官的设置仅限于府州县三级,厅按例不设佐贰。府佐贰为同知、通判,州佐贰为州同、州判,县佐贰为县丞、主簿。

佐贰官中除了同知、通判被任命为厅的一把手之外,基本上没有实权,属于“闲曹”。用现在的话来说,就是连副市长、副县长都不如。

杂职官的名目就太多了,凡是有品级的入流官以及有顶戴的未入流官都称为杂职,相县一级中的典史、巡检、库大使等就属此类。

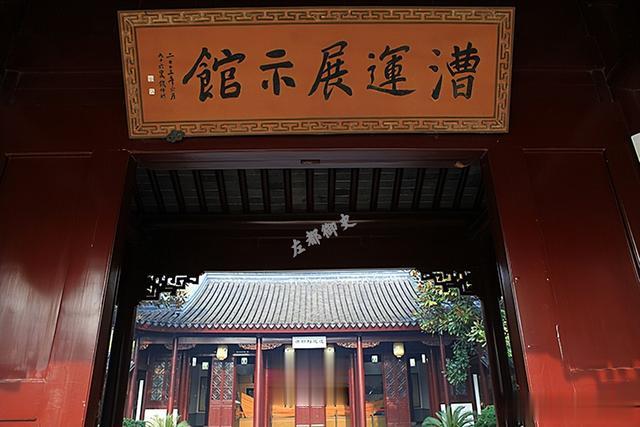

地方文官系统中,学政、河道、漕运、盐政都是属于专业性的机构,只负责某方面的事务,不具体参与地方行政。关于此四类机构的文官,之前写过很多,这里不再赘述。

评论列表