时事评论员 肖山

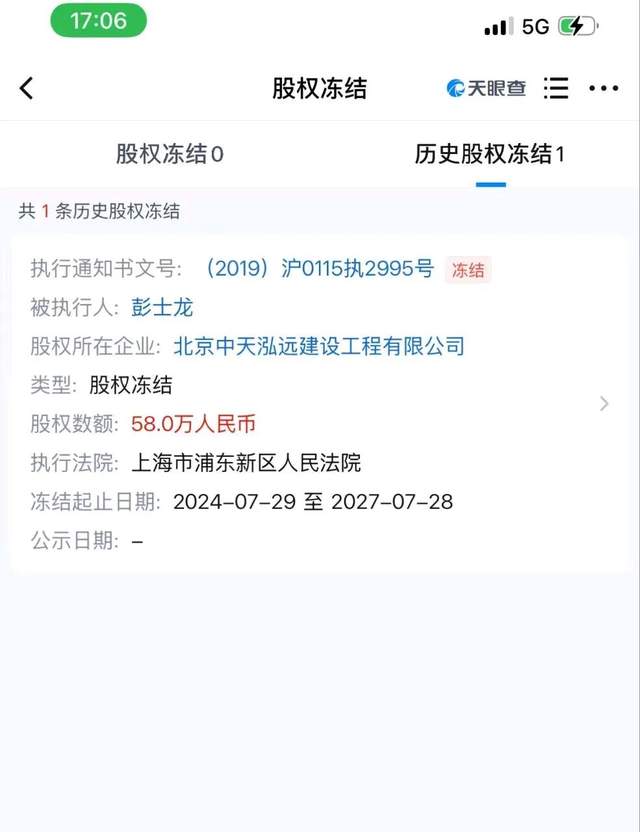

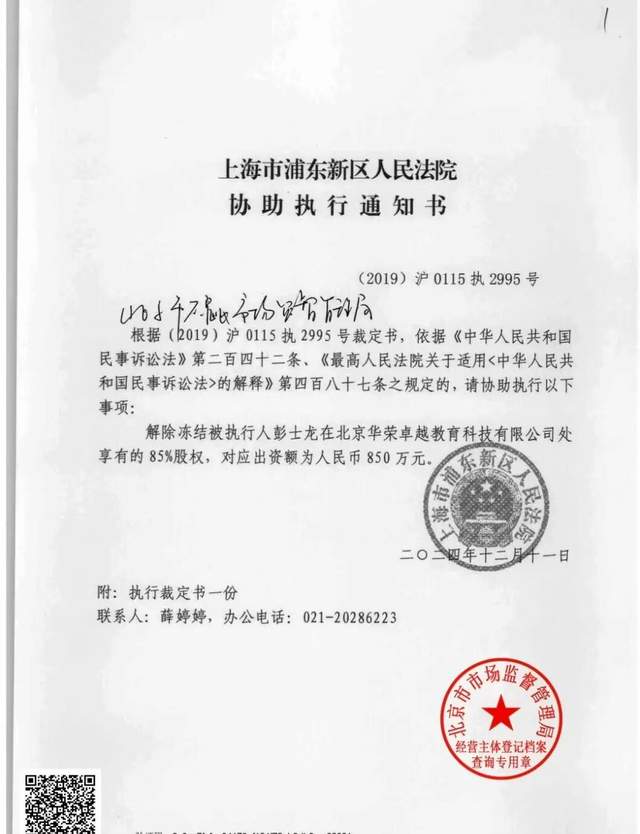

近日,据指尖新闻报道,一起因姓名雷同引发的司法冻结乌龙,暴露出司法执行与商业信息公示体系间的深层裂痕。上海浦东法院对彭士龙的"误冻",看似偶然的程序疏漏,实则折射出法院执行系统与第三方企业信息平台间的数据壁垒——当司法文书的更正无法穿透技术系统的滞后性,企业的商业信誉便沦为数字时代的"附带伤害"。

最高法曾以"错误执行国家赔偿案"明确司法纠错责任,但彭士龙的遭遇揭示了更复杂的现实困境:即便法院完成纠错程序,商业信息平台仍可能因数据更新迟滞,让企业陷入"司法已解、市场未谅"的信任危机。天眼查等平台虽标榜数据源自官方,但其被动更新的机制恰似数字时代的"马太效应"——错误信息如滚雪球般累积,企业信用修复却需穿越层层技术屏障。

企业法人彭士龙的奔走,本质上是一场与算法惰性的博弈。从行政诉讼到向执行局长"陈情信",折射出公民维权路径的迂回与低效。当司法公信力遭遇技术执行偏差,亟需建立司法文书变更的"数据直通车"机制,让纠错信息能穿透平台数据壁垒,避免企业沦为数字乌龙的人质。

此案敲响的不仅是技术警钟,更是对法治化营商环境的考问。司法纠错不应止于程序终结,而需延伸至商业生态的修复闭环——唯有打通司法系统与市场信息中枢的"任督二脉",才能让企业真正挣脱"数字伤痕"的桎梏。