在中国书法史上,还真找不出与《兰亭序》相媲美的作品,它不但展现出了极致的艺术魅力,还深刻地反映出复杂的权力迷恋,也是一种浓厚的文化乡愁的体现。从梁武帝到唐太宗,从宋徽宗到乾隆皇帝,历代君王对这卷书法的热爱几乎成为了一种文化现象。这不仅仅是欣赏一件艺术品,更是一种对永恒的渴望、对文化正统的追求,以及对生命有限感的深沉思考的交织体现。

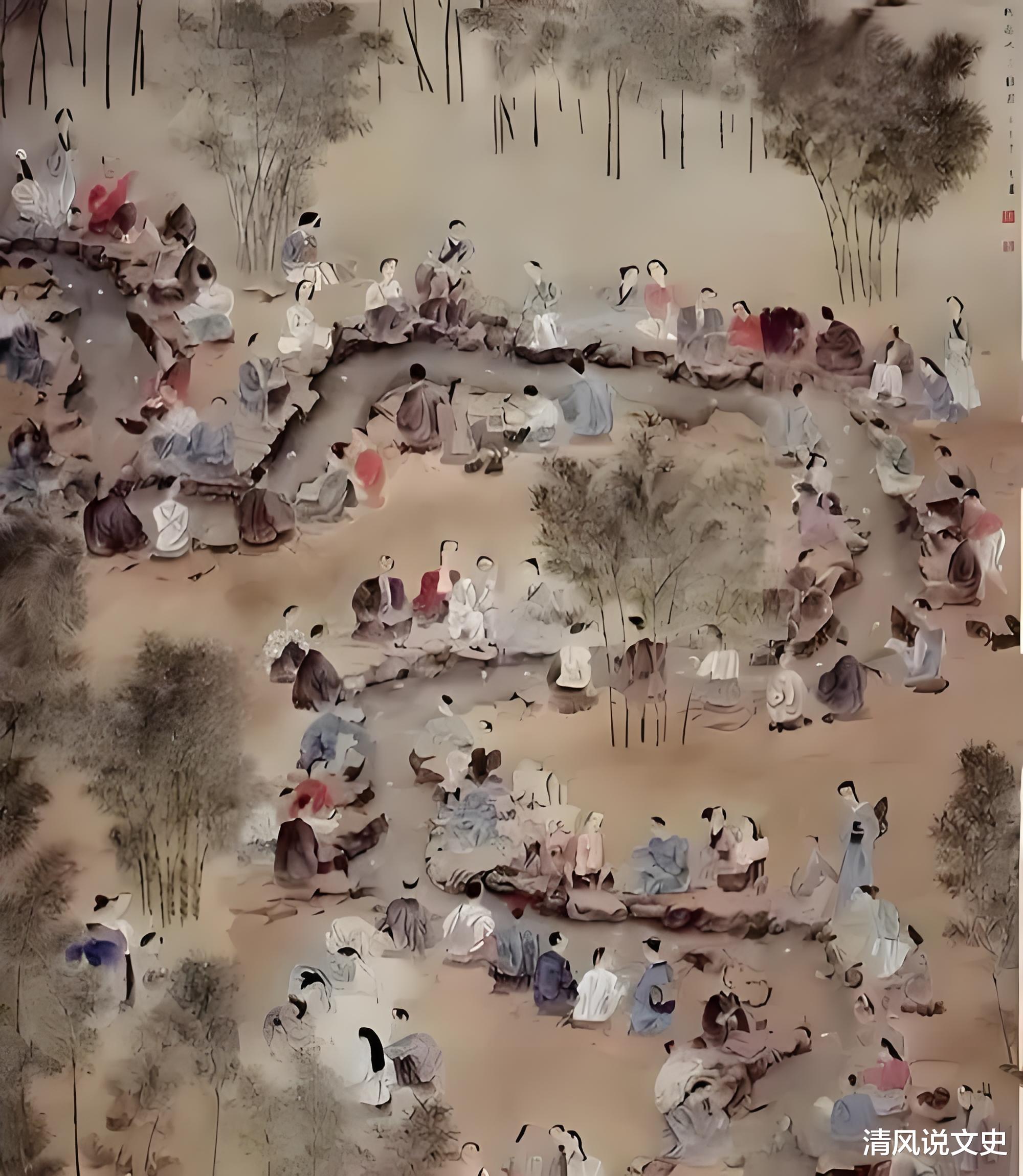

公元353年,王羲之创作了闻名于世的《兰亭序》。这一年的三月三日,王羲之与四十一位文人雅士,齐聚在会稽郡山阴县的兰亭,搞了个"春日派对"。在微微醉意的状态下,王羲之提笔挥洒自如地写下了三百二十四个字,却不知自己正在创造中国书法史上最伟大的传奇。作品中的“之”字共计二十一处,每一处都各有不同,尽显变化之妙;通篇气韵流动,被誉为“飘若浮云,矫若惊龙”。然而,《兰亭序》的艺术成就只是君王痴迷的表象,更深层的原因在于它成为了权力合法性的文化象征。

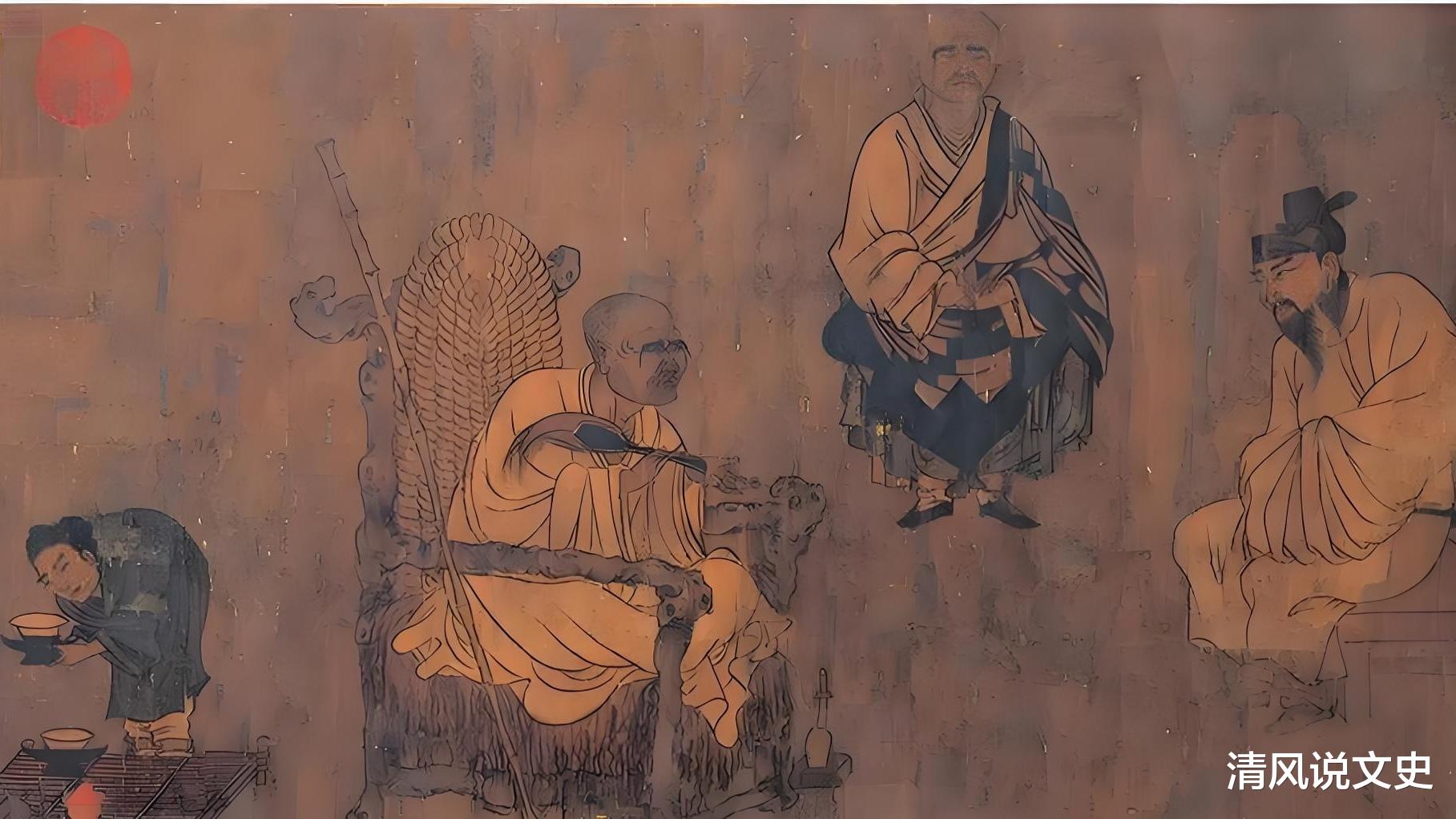

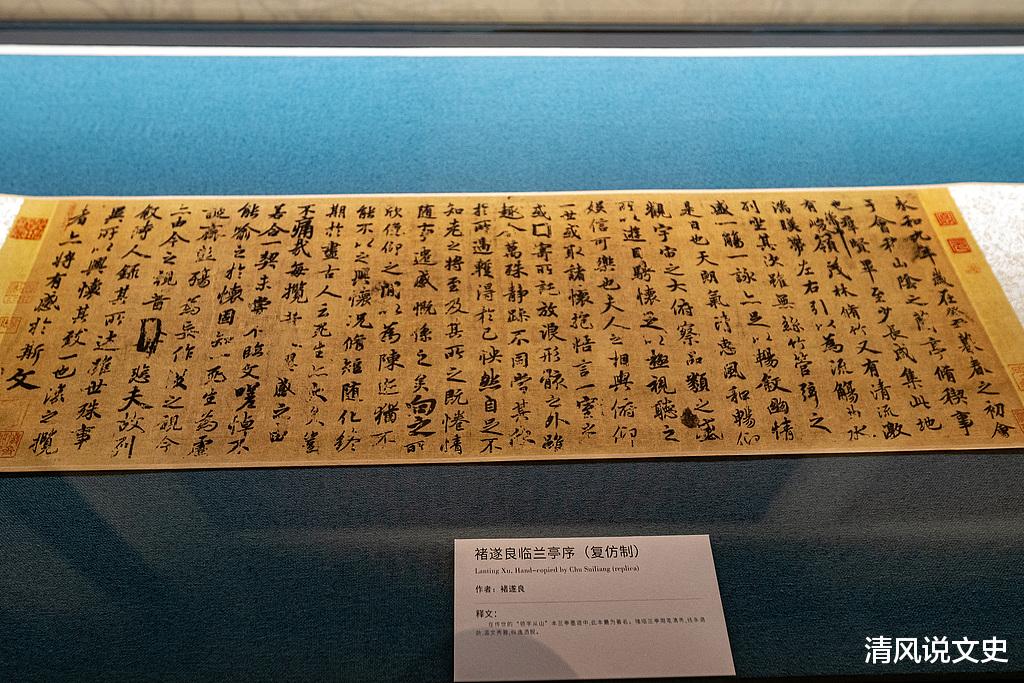

唐太宗对《兰亭序》近乎痴迷。有传言说,他派御史萧翼从辩才和尚那里骗取了真迹,到手之后,最值得他珍惜的就只有这本《兰亭序》。太宗下令让当朝冯承素、虞世南、褚遂良等著名书法家随即仿写并分发给他们的亲戚权贵。在他去世后,《兰亭序》真迹也和他一同葬进了昭陵。这种极端行为的背后是君王的心理机制,它希望通过拥有最高文化象征来加强主导地位的合法性——拥有《兰亭序》就意味着拥有文化的继承权。

纵观历史,历朝君王在面对“兰亭序”时表现出复杂的双面性:一方面,他们是至高无上的权威人物,拥有巨大的权力;另一方面,他们谦逊地承认自己作为文化传统学生的地位。乾隆皇帝将其尊为“三愁殿”书法中的佼佼者,经常亲笔题字并加盖印章,试图通过象征性地拥有这种受人尊敬的艺术来建立持久的联系。在这里,权威不是为了展示统治地位,而是一种展示启蒙和对文化敬畏的方式。皇帝的铭文和印章在艺术品周围形成了一个灿烂的光环,这是对原作的尊重,也是将文化权威融入到政权的一种手段。

《兰亭序》所揭示的永恒与短暂的主题,恰好与历代君主的心理忧虑相呼应。“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,王羲之感叹人生的短暂,深深地打动了君王们,他们虽有至高无上的权势,但终究敌不过岁月的无情。他们可以拥有天下,但不能留住时光;指挥得了千军万马,却指挥不了死亡。因此,《兰亭序》就成了一件与时光抗衡的圣物,皇帝在拥有了这件不朽的艺术品之后,也就得到了一种超脱人生局限的精神安慰。

王羲之《兰亭序》中“曲水流觞”的雅兴,为后人勾勒出一个文人聚会、吟诗作对、把酒言欢的理想文化画面。这一场面成了皇帝显示他既是一个掌控大权的人,也是一个有风度的人的场所。宋徽宗和他的追随者们组织摹写兰亭、模仿兰亭,其实就是再现当时的“盛世”,并力图将自身置身于“盛世”之中。

《兰亭序》的神奇之处在于,它既是一种美学的巅峰,又是一种文化的正统,更是一种时间的永恒。其具有的“三重性”恰恰符合了王权对文明合法性的要求,对生命永恒的执念,对理想政权和体治的幻想,因而深受历代皇帝的喜爱。《兰亭序》真迹虽然已经随着唐太宗的昭陵而去,但是他通过无数的摹本、刻石的精神,以及人们对他的回忆而得以延续,并最终形成了我们民族的文化因子。

现在,《兰亭序》不只是一件艺术品,它就像是中国文人内心深处的一面镜子,又是权力和文化的交织点,还是短暂的人生对生命永远存在的渴望。在故宫博物院前,当我们欣赏这件文化作品的仿本时,我们不光是在欣赏一千年以前的墨迹,还是在跟历代那些古人的情感和思想交流,那就是,权力跟艺术、短暂与永恒、物质与精神的永恒命题,或许这就是为什么《兰亭序》历经了千年的时间,还让我们心向往之的根本原因。

申明:文章内容素材源于网络,根据历史事件并结合Ai编辑创作,仅代表个人观点!