秋风一起,血管先知冷暖。不是夸张,这是血压和气温之间长期共舞的真实写照。秋冬季节,高血压患者常常感到“药效不如夏天”,甚至一觉醒来血压飙高。钟南山院士发出提醒,这不是偶然,而是季节与生理的双重博弈造成的后果。

吃完降压药,接下来的行为,决定着它是“雪中送炭”,还是“杯水车薪”。尤其在寒冷季节,这9个隐患,并非空穴来风,而是切切实实存在于很多人生活的缝隙中,一不留神,可能就成了诱发血压波动的导火索。

隐患一:晨起即出门,药效尚未发挥不少人晨起后急匆匆外出,殊不知此时降压药刚刚入口,尚未进入血药浓度稳定期。研究表明,口服降压药物一般需要30-60分钟才能达到初步效果,而清晨本就是血压自然升高的时间段。

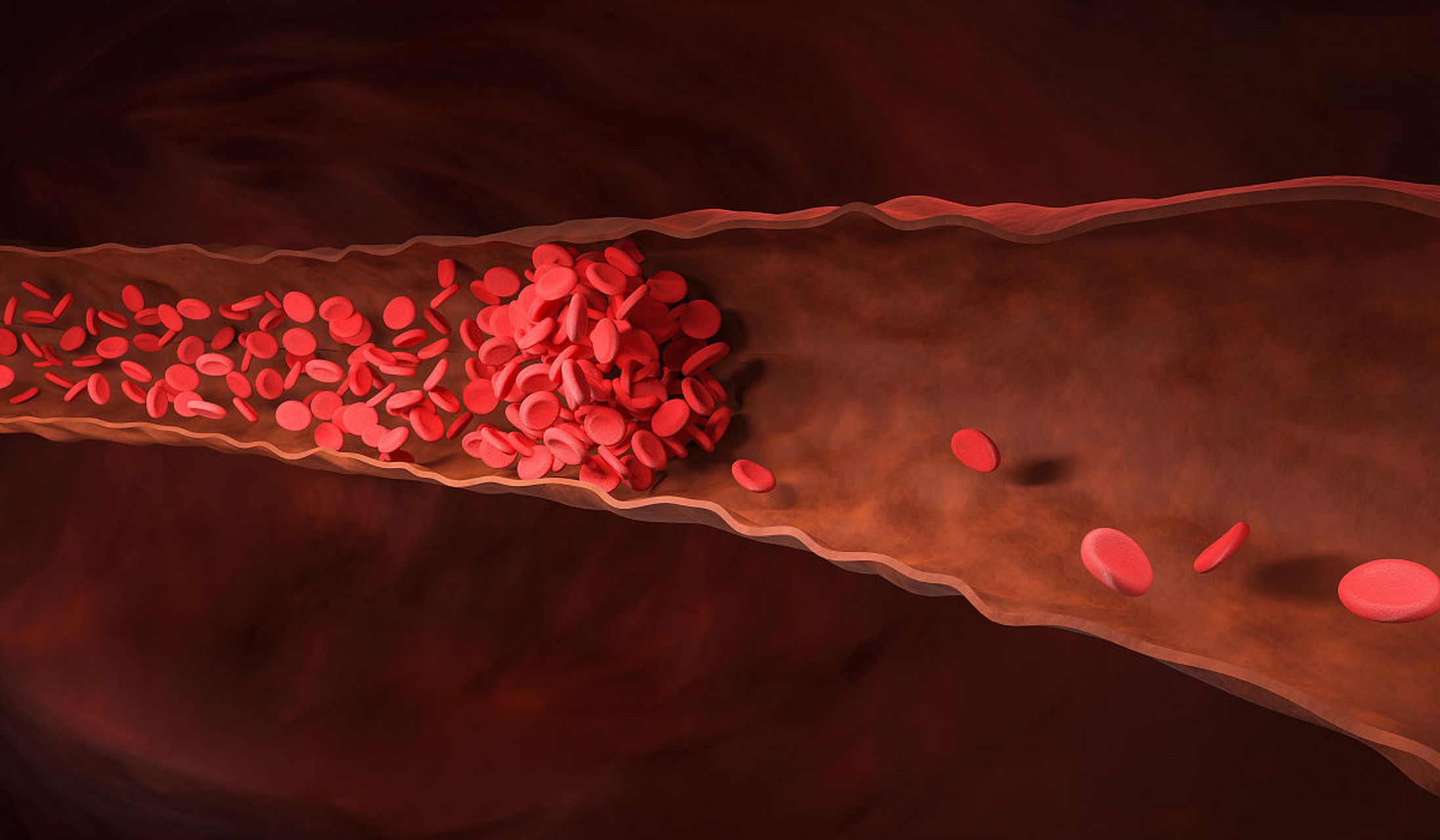

贸然外出,尤其是在寒风中行走,交感神经兴奋会导致血管收缩,叠加药物尚未起效,容易出现血压骤升。这种现象在老年人中尤为常见,甚至可能诱发脑血管意外。

隐患二:药物误时,忽略个体差异

隐患二:药物误时,忽略个体差异降压药不是“吃下去就完事”的营养片,它对时间点和个体状态有强依赖关系。有些人选在睡前服药,有些人清晨服用——但不是所有药物都能通吃时间差。

某些长效型钙通道阻滞剂,在夜间服用可控制清晨血压峰值,而短效药物则应根据血压波动特征灵活调整。忽略这一点,就可能让药物错过关键时段,导致血压波动频繁。

隐患三:忽视进食与服药的关系空腹或餐后立即服药,药效吸收大不相同。普萘洛尔等β-受体阻滞剂在餐后吸收率更高,而卡托普利则需空腹服用以确保效果。不加区分地服药,会让药效打折。

更严重的是,有些食物与药物存在代谢通道竞争,如葡萄柚会影响某些降压药的代谢,导致血药浓度异常升高,产生副反应。

隐患四:保暖不足,诱发血管收缩寒冷是高血压的天然“敌人”。皮肤感受到冷刺激时,身体通过收缩外周血管以保留热量,这一过程会引发血压上升。尤其是头、颈、四肢暴露部位,最易成为冷风的入口。

不穿帽子、不戴围巾,甚至穿着单薄出门,都是让血压“炸毛”的隐形元凶。降压药此时如同在与冷空气“拔河”,一旦失败,后果不容小觑。

隐患五:忽略夜间血压变化

隐患五:忽略夜间血压变化很多人以为只要白天血压控制住了,夜里就无所谓。事实恰恰夜间血压异常升高是心脑血管事件的潜在威胁。

正常情况下,夜间血压应当比白天低10%左右,称为“杓型血压”。但部分人存在非杓型甚至反杓型血压,即夜间不降反升,增加猝发风险。若药物控制不住夜间波动,反而让问题更隐蔽。

隐患六:酒精摄入扰乱药效“喝点酒,暖暖身”,对很多人来说习以为常。然而酒精不仅不能升温,反而会扩张血管,短期内造成血压下降,诱导身体反射性地释放升压激素,如肾上腺素,造成血压反弹。

更关键的是,某些降压药与酒精同服,可能导致肝脏酶系统代谢紊乱,加重肝脏负担,甚至削弱药物稳定性。

隐患七:滥用补品,干扰血压调节冬季是“进补季”,但高血压患者若盲目进补,往往适得其反。某些高盐、高脂、高胆固醇的补品,如腌制肉类、浓汤、动物内脏,容易诱发高钠负荷。

某些含有活性成分的中草药如人参、鹿茸等,已被研究证实可能引起血压升高,长期与降压药“对冲”,等于自己在拆自己的台。

隐患八:忽略精神紧张的生理反应

隐患八:忽略精神紧张的生理反应寒冷天气本就容易带来情绪低落,若再叠加生活压力、焦虑、失眠等因素,会刺激下丘脑-垂体-肾上腺轴,激活升压机制。

交感神经长期兴奋,导致心率增快、血管紧张状态持续,药物的效果在此背景下会大打折扣。情绪管理不是心理问题,而是血压管理的重要一环。

隐患九:盲目叠加用药,无医嘱指导有的人因血压控制不理想,自行加量,或同时服用多种降压药物,认为“多吃点总没错”。不同药物之间存在药代动力学和药效学相互作用,随意叠加不仅无益,甚至可能诱发低血压、头晕、心率异常等问题。

尤其在寒冷季节,身体对药物敏感性增强,盲目调整等于在药效的钢丝上跳舞。

降压药不是万能盾牌,生活方式才是底层逻辑药物的作用是“限制条件下的平衡工具”,而非终极解决方案。现实中,很多人忽略了生活方式对血压的深远影响——不是单纯靠“少油少盐”,而是要关注血压变化的节律性、神经内分泌的参与度,以及环境刺激的协同效应。

寒冷时节室内外温差大,血压调节机制频繁启动;睡眠质量差,夜间交感神经活跃;进食时间不规律,胰岛素波动牵动血管收缩响应……这些都不是“吃药能解决”的问题。

对高血压患者来说,秋冬季节是“隐形考卷”

对高血压患者来说,秋冬季节是“隐形考卷”这份考卷看不见、摸不着,但天天都在出题——从起床的时间,到外出的着装,从饮食的顺序,到情绪的波动,每一个细节都潜藏变量。

高血压不是头疼医头、脚疼医脚的疾病,它是一种系统性调节能力下降后的综合表现。只有理解背后的逻辑链条,才能真正实现风险的前置干预。

关键思维:对“药效”的理解必须升级药效不是“吃”和“不吃”的二元对立,而是一个动态变化的过程。它受多种因素影响:药物的吸收速度、代谢通道的效率、排泄路径的畅通性,以及目标器官的反应能力。

每个人的代谢基因、饮食习惯、生活节奏都不同。这意味着,降压药在不同人身上,可能呈现出完全不同的效果和风险点。

秋冬季节,高血压患者面临的挑战不是“吃不吃药”,而是“吃完药之后怎么活”。这9个隐患,不是遥远的医学名词,而是穿插在每一个生活细节中的变量。

真正的健康管理,是在药物之外的自我校准。掌握这些关键环节,才能让降压药在寒冷季节不再孤军奋战。

参考文献:

王辰,钟南山.高血压患者药物治疗的个体化管理与风险评估[J].中华高血压杂志,2020,28(10):887-893.

林海青,刘力.血压变异性与心脑血管事件关系的研究进展[J].中国循环杂志,2021,36(1):20-25.

声明: 本文内容基于权威医学资料及临床常识,同时结合作者个人理解与观点撰写,部分情节为虚构或情境模拟,旨在帮助读者更好理解相关健康科普知识。文中内容仅供参考,不能替代专业医疗诊断与治疗,如有身体不适,请及时就医。