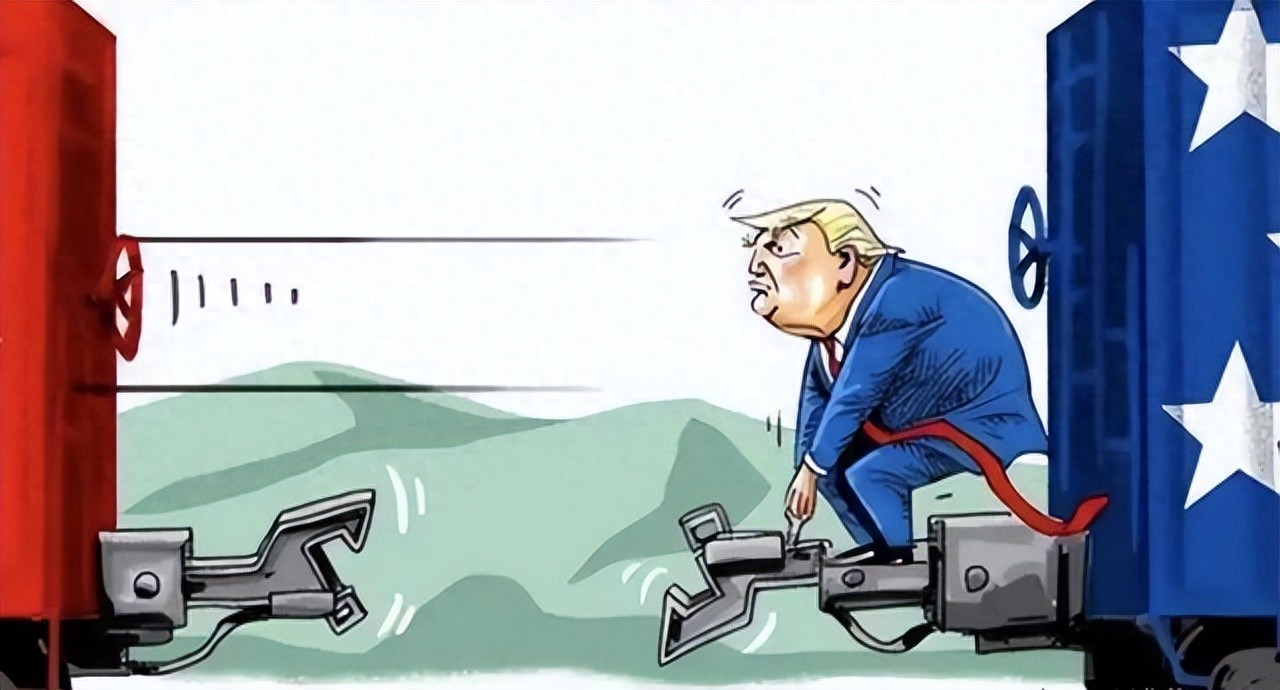

美国跟中国掰手腕快十年了,从贸易战到科技封锁,招数换了一轮又一轮,可结果呢?

自家消费者每年多花几百美元买单,企业还得偷偷把工厂迁回中国。

遏制不住,美国就想了个“曲线救国”的招:扶持“第二个中国”,目标直指中国的两个邻国——印度和越南。

他们觉得中国能崛起,无非是靠人口多、肯代工,可这俩国家真能接棒?

所谓的扶持背后,全是藏不住的算计。

美国搞的那个印太经济框架(IPEF),听着挺唬人,14个成员国占了全球40%的GDP,但社科院2025年的报告直接点破,这就是针对中国的。

美国前商务部长雷蒙多自己都交底了,这玩意儿就是给亚洲国家找个“不用中国的选项”。

可真要给好处?没有关税豁免,也不开放市场。

新加坡前总理李显龙都忍不住吐槽,这根本不是自贸协定,没实质好处,东盟好多国家都不愿来,连美国自己人都担心,这框架撑不了多久。

对印度和越南,美国更是把“双重标准”玩得溜。

先说印度,2020到2024年的军事援助翻了三倍,无人机、导弹送了不少。

可真涉及核心技术,比如芯片四方联盟,美国立马把门关死,怕印度学会了反过来成对手,还偷偷限定印度工厂利润率不能超15%。

更讽刺的是,2025年8月,美国突然对印度602亿美元商品加征50%关税,纺织、宝石产业订单一下少了70%。之前签的贸易协议成了废纸。

越南那边也好不到哪去。美国把关系升到“战略级别”,2025年还签了新贸易协议。

表面给点零关税优惠,转头就设了40%的转运关税。

越南对美出口看着风光,2025年突破1550亿美元,占了GDP三分之一。

可70%以上都是外资企业干的,本土就赚点组装费。

还有个细节特耐人寻味,特朗普派副总统万斯访印那回,正好赶上印巴爆发武装冲突。

巴基斯坦防长直接喊话印度,说自己当年为西方干脏活,代价太惨。

这哪是扶持,分明是把人往火坑里推。

可印度好像没看懂,还一门心思往前冲,结果撞上了一堆硬伤。

印度官方数据都遮不住了,外资连续三年往外跑,2025年头三个月就撤了165亿美元。

就算有产业转移的消息,股市也没回暖。

之前喊着2030年钢铁产能要到3亿吨,结果2025年才2.05亿吨,核心的高炉技术还得靠中国和德国。

去年限制进口冶金焦后,好多企业直接减产。

印度自己的政策机构都承认,在“中国+1”战略里没占到便宜。

制造业占GDP的比例,十年前还有17%,现在跌到14%了。

问题出在制度上,班加罗尔有个开了三十年服装厂的老板,员工不敢招过100人,多了要填一堆表、办一堆证。

想解雇员工?得政府批准。想加条生产线?也得批。

日本企业都说,十个想投资的,最后也就一个敢真落地。

人口多也没用,4亿人文盲只能干粗活,之前还出过工人看不懂图纸装反零件的事。

三星在印度的工厂,去年就因罢工停摆一个多月。

基建更是黑洞,全球十大港口中国占6个,印度25%的货得经新加坡中转,每箱多花200美元,还晚3天。

宁波舟山港一小时的活,印度港口得干两天。

卡车跑800公里要走3天,不是躲牛群就是绕塌陷的路,效率低得离谱。

印度还挺会投机,一边拒绝美国芯片联盟,一边偷偷买中国光纤,把中国零件贴自己牌子卖给美国。

可投机换不来真本事,核心技术还是突破不了。

再看越南,表面上比印度风光。

2025年电子产业规模1260亿美元,是印度的3倍多,还是美国第六大贸易伙伴。

可这风光全是虚的。

越南造手机,核心零件九成得从中国进口,稀土也得运到中国加工,2024年一季度自华进口占了三分之一。

越南自己都承认,想替代中国至少得10年。

国土就跟咱们广西差不多大,根本装不下太多大工厂。

年轻人宁愿当网红也不愿进厂,招工都难。

2025年越南盾贬值,进口成本一涨,好多企业成本比中国还高,悄悄把工厂迁了回来。

三星就是最好的例子,在越南投了230亿美元建了六家工厂,在印度的扩张却一再放缓。

为啥?越南政策稳定,印度朝令夕改。

印度前大使都坦言,越南跟中国产业链协同好,自然更受青睐。

可不管是印度还是越南,都没中国的全产业链和14亿人内需市场。

为啥说中国不可复制?先看全产业链。

造一部智能手机,在中国一个城市就能从零件到成品搞定。

印度得从好几个国家调货,光等零件就得多花一周。

西电东送保证电力稳定,京广高铁串起上下游企业,效率根本没法比。

上午设计图纸,下午出样品,晚上量产,这速度是印越想都不敢想的。

咱们的5G智能码头,货轮卸货2小时内搞定,印度得拖好几天。

政策也靠谱,从深圳特区到加入WTO,再到五年规划,一步步都踩在点上。

企业办执照就几天,印度土地审批得半年。

最重要的是市场规模。

14亿人的内需市场,就算不出口,好多产业也能撑起来,还能不断迭代升级。

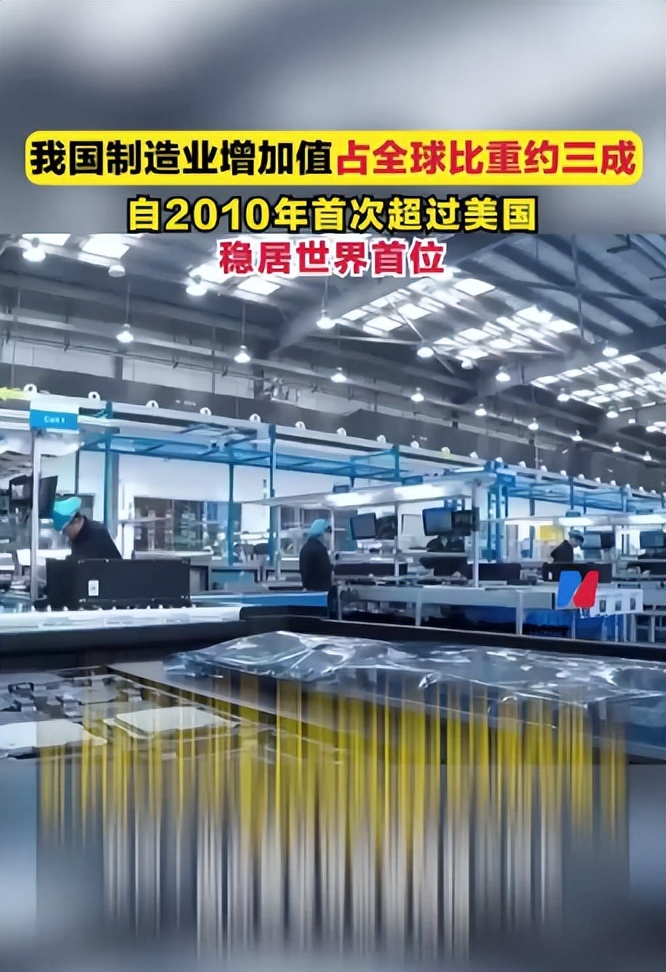

2024年中国高新技术企业有46万家,制造业输出占全球27.7%,远超美国、日本。

印越加起来的规模,还不到中国一半。

美国这通操作,最后其实是坑了自己。

对中国加的关税,九成以上都是美国消费者承担,普通家庭一年得多花好几百美元。

想靠IPEF拉拢盟友,结果美国-东盟商业理事会都承认,成员国早没耐心了,因为没实质好处。

苹果之前想把15%的iPhone产能转移到印度,结果工厂没空调,工人老罢工,产品还老出问题。

2025年上半年产能才到目标一半,最后还得靠中国工厂救急。

美国车企也一样,在越南建厂成本比中国高20%,折腾半天还是搬回来了。

企业不傻,成本和效率才是硬道理。

那些被美国当“替身”的国家,其实也清醒得很。

印度嘴上跟美国好,暗地里偷偷买中国的光纤,2025年3月自华进口还涨了25%。

越南更直接,转头就跟中国签了供应链合作协议,严查转口贸易,生怕被美国当枪使。

谁也不想真成遏制中国的炮灰。

说到底,供应链是市场说了算,不是政治能强扭的。

2024年中国和东盟贸易额增长15%,大家都愿意跟效率高、成本低的合作。

美国总想着用零和博弈那套搞竞争,却忘了制造业的规律。

把中国崛起归结为人口红利和代工,本身就是个大误判。

中国能走到今天,是四十年制度韧性、全产业链硬实力,还有14亿人市场撑起来的。

这些都是印越学不来的,也是美国拆不散的。

印度的制度困局、越南的规模天花板,都是天生的短板。

美国把他们锁在产业链低端,既帮不了他们崛起,最后还反噬自身。

现在越来越清楚,全球化时代,合作才是正道。

替代中国就是个镜花水月的幻想,印越也得找自己的生态位。

霸权的老套路不好使了,多极世界里,真本事才是硬道理。

美国与其费尽心机搞替代,不如好好学学怎么跟世界好好合作。