2025年10月29日,一项发表于PLOS One上的研究,首次为我们揭开了中国古墓时空分布的宏大画卷。这项由北京建筑大学杨震为通讯作者,联合北京市考古研究院专家完成的突破性工作,绘制了一张跨越数千年的中国古墓“藏宝图”。这一研究不仅追溯历史,更旨用科技赋能文化遗产守护。

数量哪朝最多?

研究团队的第一步,是建立一个庞大的“国家古墓数据库”。他们以“第三次全国文物普查”的数据为底本,将散落在各地的古墓信息逐个登记、核对、清理,最终将跨越20多个朝代的94124余处古墓信息纳入分析。

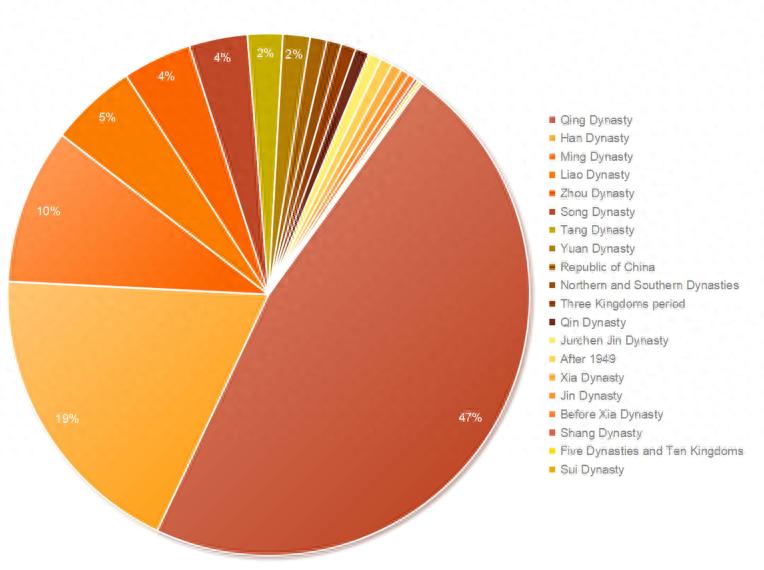

结果发现,古墓的数量并非均匀分布在历史长河中。清朝的古墓数量一骑绝尘,占了全国总量的近一半(47.01%),这或许与清代人口激增、葬俗文化以及其时代距今最近、保存更为完好有关。与之形成对比的是,隋朝古墓仅占0.13%,如同历史沙滩上稀有的珍珠。纵观整体,古墓数量在秦汉、隋唐、元明清等大一统的盛世显著增长,而在三国、五代十国等分裂时期则相对稀少,清晰折射出“国兴则墓丰,国乱则墓稀”的历史规律。

各历史时期古墓数量占比分布

三大密集区与“西密东疏”格局

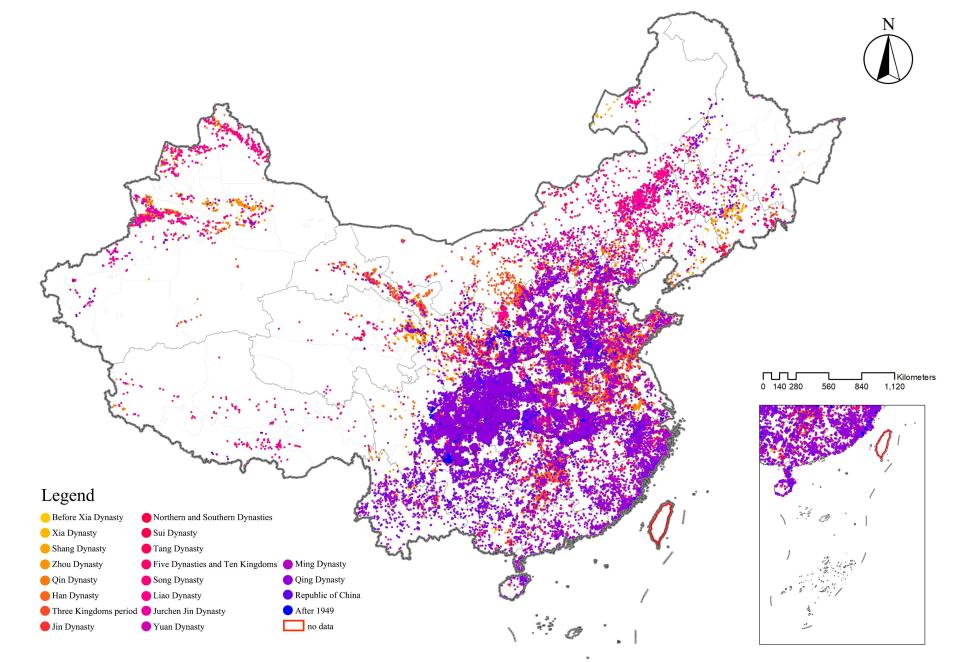

光知道数量还不够,它们究竟在哪里?研究人员动用了地理学界的“神器”——ArcGIS(地理信息系统),施展了多种空间分析。

核密度分析:在地图上,每一个古墓都是一个点,核密度分析能计算出每个点周围单位面积内古墓的密集程度,并用颜色深浅直观地呈现出来。分析结果显示,中国古墓并非均匀散布,而是清晰地汇聚成三大“热点”区域:中原城市群(河南、山西一带)、成渝城市群(四川、重庆地区)和关中平原城市群(陕西中部)。这些地区自古便是中华文明的政治、经济与文化核心区。

网格分析:研究者又以20公里见方为单位,将全国划分成无数网格,统计每个网格中的古墓数量。这一方法进一步证实了核密度的发现,并揭示了一个反直觉的现象:若以传统的“胡焕庸线”(黑河-腾冲线)为界,中国古墓呈现出 “西密东疏” 的分布特征。西部地区以全国56.85%的古墓数量,成为了真正的古墓聚集地。具体到城市,重庆的古墓密度高达每平方公里0.188处,而西藏则不足0.001处,差异巨大。

古墓分布的历史大迁徙

最引人入胜的,是研究团队对古墓分布“重心”移动轨迹的追踪。他们使用了标准差椭圆分析法了,可以想象成一个能够抓住所有数据点分布范围和方向的“弹性椭圆”。这个椭圆的中心,就代表了当时古墓分布的“心脏地带”。

通过绘制从史前到近现代这个“椭圆心脏”的移动路径,一部鲜活的中国历史变迁图景跃然纸上:

秦汉以前:“心脏”主要在北方跳动。

从汉到五代十国:随着北方战乱、人口南迁(如“衣冠南渡”),“心脏”在陕西、河南、湖北之间反复摇摆,体现了南北方的拉锯与融合。

宋元时期:尽管有辽、金等北方政权,但经济重心南移的趋势已不可逆转,分布重心稳定在南方。

明清以降:“心脏”最终稳定在西南与华中地区,尤其是成渝与两湖地带,这与明清时期湖广填四川等大规模移民运动以及区域经济的蓬勃发展密不可分。

各历史时期古墓空间分布

人口、经济与稻田的博弈

为什么古墓会这样分布?研究从自然与人文两大方面选取了二十多个指标,动用统计学模型进行“灵魂拷问”。

为了处理这些指标之间复杂的相互关系,他们采用了岭回归模型。结果清晰地指出三大关键因素:

总人口:呈现最强的正相关。人口越密集的地区,人类活动越频繁,留下的墓葬自然也越多。古代的中原、今天的成渝,都是这一规律的印证。

GDP总量:也呈现显著正相关。经济发达的地区,有更多的资源和财富用于营建墓葬,也更可能形成人口中心。

南方水稻土密度:出乎意料地是,它呈现出显著的负相关。研究人员推测,这可能是因为水稻田需要长期、频繁的水耕作业,这种土地利用方式对地下遗存的破坏性较大,要么在历史上阻碍了墓葬的修建,要么不利于墓葬的后期保存与发现。

为了验证这一全国性规律的可靠性,团队还使用了地理加权回归模型,该模型能识别同一因素在不同地区的“地方脾气”。结果证实,在成渝、中原等核心城市群,人口与经济对古墓数量的正向驱动作用尤为强烈。

科技赋能文化遗产守护

这项研究的价值远不止于解读过去。它为我们未来的文化遗产保护提供了精准的“导航图”。作者们展望,未来应:

建立动态监测系统:在高密度、高风险的古墓聚集区,利用卫星遥感、物联网传感器等进行重点监控,防范盗墓和自然侵蚀。

构建风险评估模型:将历史分布规律与当代城市建设、气候变化等数据结合,预测哪些区域的古墓正面临威胁,从而优先部署保护资源。

推动数据开放共享:搭建一个开放的“古墓大数据平台”,让考古学家、历史学家、规划部门乃至公众都能参与进来,共同守护民族的根脉。

这项研究不仅是一次对过去的深情回望,更是一次面向未来的应用。保护文化遗产,不再是“哪里坏了修哪里”的被动抢救,而是可以成为一场“预见风险、精准施策”的主动守护。在这张宏伟的古墓“藏宝图”指引下,中华文明的集体记忆必将得到更久远、更鲜活的传承。

编辑:吴欧

论文信息

发布期刊PLOS One

发布时间2025年10月29日

论文标题 The spatiotemporal distribution characteristics and influencing factors of ancient tombs in China: A study on the conservation of ancient tombs in China

(DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333485)