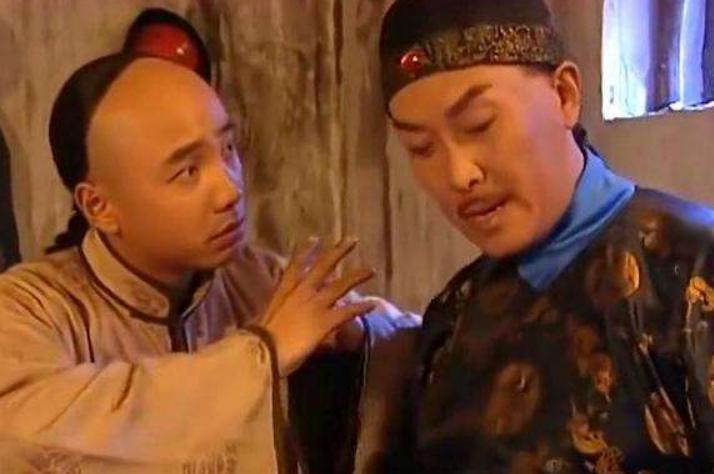

1735年,雍正帝驾崩,李卫知道自己的下场不会很好,于是哭晕在棺椁之前。 雍正帝,即清世宗胤禛,是清朝的第五位皇帝,他在位期间实行了一系列改革措施,加强了中央集权,为后来的乾隆盛世奠定了基础。 雍正帝驾崩后,其子弘历即位,是为乾隆帝。乾隆帝在位期间,国家政治稳重、经济繁荣,文化艺术达到了高峰。 李卫字敏达,是雍正帝时期的一位重要官员,他出身于一个富裕的家庭,通过捐纳的方式进入官场,后因能力出众,被雍正帝赏识并重用。 李卫在雍正朝时曾任户部郎中,因其清廉和敢于直言而被雍正帝所倚重。他不仅自己不贪,还敢于抵制不正之风,因此深得雍正帝的信任。 在雍正帝驾崩的那一年,李卫感到自己的政治生涯仿佛走到了尽头。他深知自己在朝中无依无靠,唯一的靠山已经倒下,而新君乾隆帝的心思难以捉摸。 在雍正的棺椁前,李卫悲痛欲绝,哭得几乎晕厥过去。他的身影在烛光下摇曳,泪水滴落在深色的棺木上,与周围肃穆的氛围形成了鲜明的对比。 乾隆帝很快就注意到了李卫的异常。他明白,李卫不仅是雍正帝的重臣,也是朝廷中难得的清廉之士。 乾隆帝决定亲自安抚这位老臣,他走到李卫面前,用坚定而温和的语气说道:“卿但努力报国,先帝虽崩,自有朕在。”这番话如同春风化雨,让李卫的心情稍微平复了一些。 乾隆帝为了进一步安抚李卫,赐给了他两盒子珍贵的珊瑚朝珠和荷囊,这些礼物不仅是对李卫过去功绩的肯定,也是对未来忠诚的期许。 乾隆帝还特别册封了李卫的长子李星垣为武探花,这是对李卫家族的恩宠,也是对李卫个人的信任。李卫的心逐渐安定下来,他开始相信,也许在乾隆帝的治下,自己依然能够有所作为。 在那段日子里,李卫和乾隆帝之间的关系似乎达到了一种微妙的平衡。 朝廷中的其他官员也纷纷效仿,对李卫表示出了前所未有的友好。 然而,李卫并不知道,乾隆帝的心中早已有了另外的打算。他对雍正朝的老臣们既有利用之意,也有提防之心。 乾隆帝在位初期,虽然表面上对李卫等人礼遇有加,但实际上却在暗中培养自己的势力,准备逐步替换掉雍正朝的旧臣。 乾隆帝在南巡时,目睹了民间为李卫立的神像,心中不免有些不悦。他认为这是对皇权的挑战,于是下令撤掉并烧毁神像。 这一举动,无疑是对李卫的一次警告,也是对所有官员的一次示威。乾隆帝通过这种方式,表明了自己对权力的绝对控制,不允许任何人挑战。 乾隆三年,李卫因病去世,乾隆帝下诏以总督例下葬,并赐谥号“敏达”。李卫的去世,对乾隆帝来说,既是一个损失,也是一个机会。 他可以借此机会进一步巩固自己的权力,消除雍正朝老臣的影响力。 李卫去世后,乾隆帝加快了自己权力巩固的步伐。他开始对雍正朝的老臣们进行一系列的调整和清洗。 他处理了曾静和张熙师徒二人,这是对雍正帝政策的直接否定。接着,他又对田文镜等人进行了批评和降职,这些都是雍正朝的重臣。 乾隆帝还重新设置了军机处,并给军机处大臣设置了三个条件,这些条件无疑是对雍正朝老臣的限制。通过这些措施,乾隆帝成功地将自己信任的人安插到了军机处,从而加强了对朝政的控制。 随着时间的推移,乾隆帝的权力越来越稳固,而雍正朝的老臣们则逐渐淡出了政治舞台。李卫的去世,虽然让他暂时避免了被清洗的命运,但他的家族和影响力终究没有逃脱乾隆帝的掌控。 乾隆帝通过一系列精心策划的举措,确保了自己的权威不受任何挑战,也为清朝的长治久安打下了坚实的基础。 在乾隆帝的统治下,大清帝国迎来了一个相对稳定的时期。他通过一系列政策和手段,加强了中央集权,同时也促进了经济和文化的发展。 然而,乾隆帝对权力的渴望和掌控欲,也使得一些忠良之臣感到了前所未有的压力。