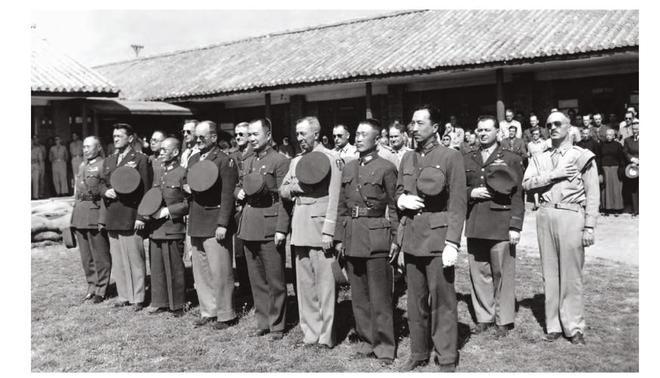

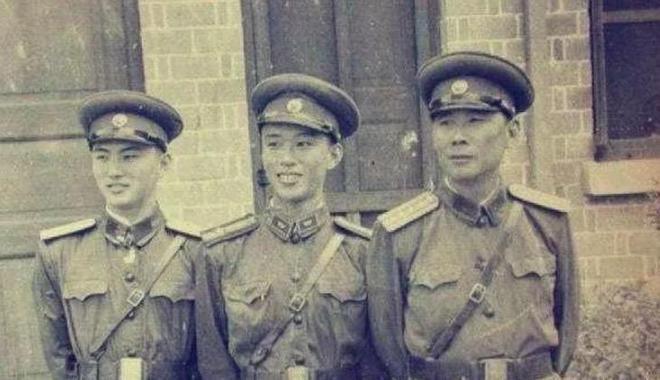

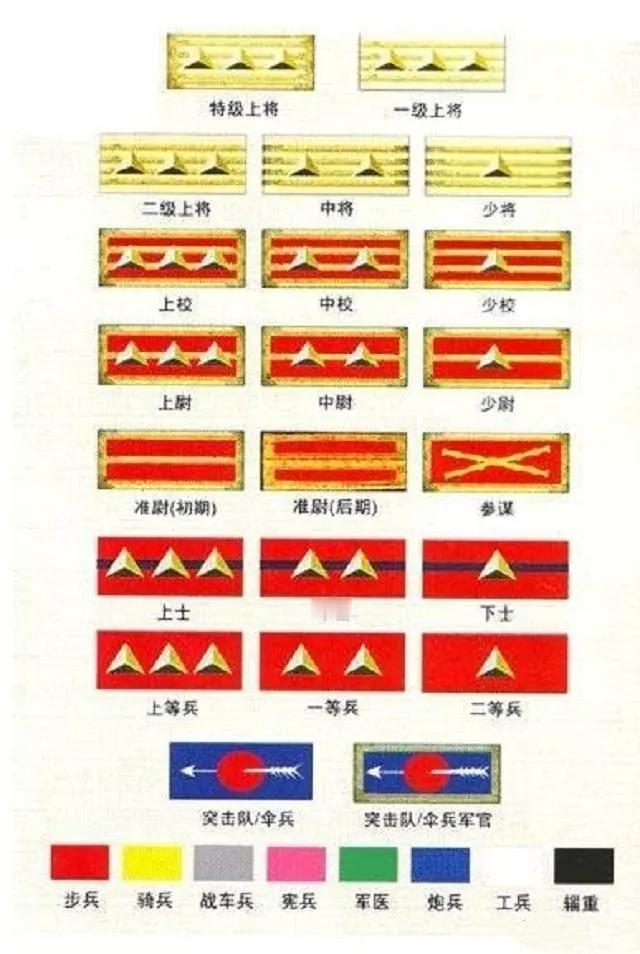

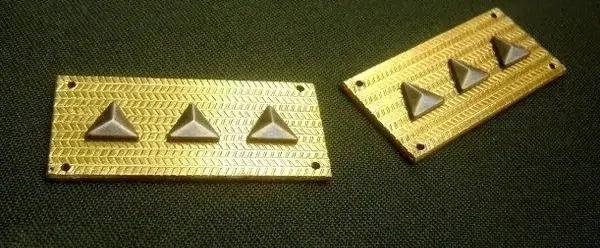

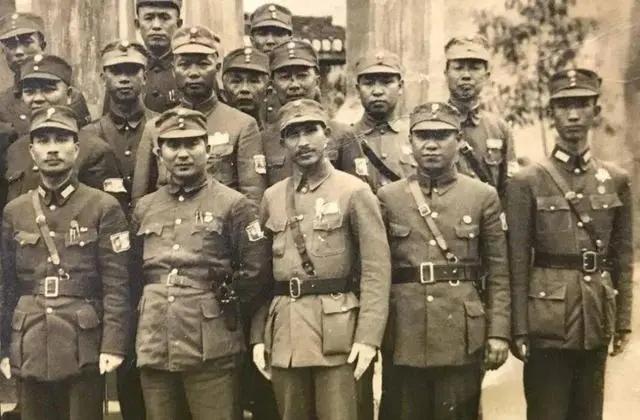

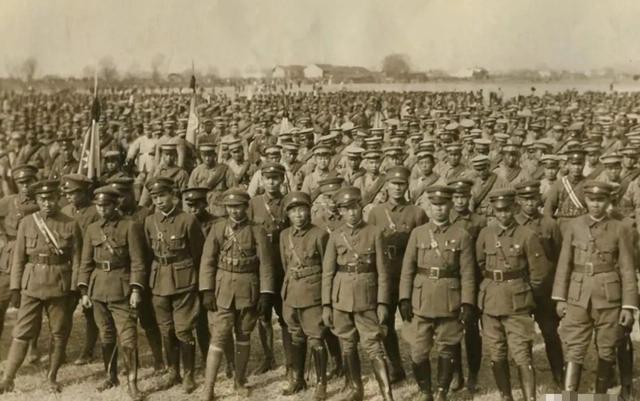

拿破仑提出,不想当将军的士兵,不是好士兵。一个士兵最高的理想,就是成为指挥千军万马的将军。 俗话说“一将功成万骨枯”,将军两个字容易写,但是要成为却是难上加难。在士兵和将军之间一共有15种军衔,每升一级别都要耗费大量的心血,甚至付出惨重的生命代价。尤其 在战争年代,只有在一场又一场战场骷髅中活下来的人,才能加官进爵成为将军。 可是,在民国时代,军衔却如此廉价,当将军却是如此容易,随便拉一个数千人的队伍,可以封少将甚至是中将的军衔,可谓是上校不如狗,少将满地走。 现在,看看民国时候军衔为什么如此廉价? 晚清新政中,清政府准备学习西方发达国家建立和训练新的军队,正所谓师夷长技以制夷。1905年清朝模仿西方设立军衔,从上到下一共分为九个等级,在此基础上建立著名的北洋军和南洋军。同时,也允许各个省组建自己的军队。 但清朝只是学习了西方的军衔制度,没有学习西方真正先进的管理制度。北洋军和南洋军只不过花架子,各省的新军成为压倒清王朝灭亡的最后一根稻草。 最终1912年清王朝灭亡,各个省组建的新军,形成割据各个省份的军阀。这也使得民国各个省份军阀数不胜数。 当时北洋政府表面上掌控全国,但各省军阀自立,为了争权夺势不断摩擦爆发战争。北洋政府却在1912年8月19日颁布了新的军衔制度,把军官分为三等九级,给每个军官安排军衔。 在民国军阀混战中,伴随军阀势力的壮大,已经借用武力抢夺地盘。民国政府为了不让闹剧越演越大,于是动手治理军阀问题。具体策略就是选择加入国民军一律授予军衔,并授予相应的高官厚禄。不愿意的军阀,就只能讨伐。这样,伴随加入国民政府的军阀部队数量增多,国民政府不得不授予大量的军衔,从少校到少将,多如牛毛。 可以看到,虽然收编军队方式可以壮大政府军队数量,但是换来就是军队内的等级制度被完全架空,贪污腐败横行,军队变为越来越松散。更为重要,就是造成少将满地走,中将随处有的局面,到处都是军官,都不值钱。 后来,国民党凭借广州黄埔军校的底子组建了国民革命军,在北伐战争中打垮许多大军阀。在1928年张学良宣布东北易帜之后,南京国民政府在形式上也统一了中国了。 之后,蒋介石发现由于没有统一的军衔命名方式,导致授予军衔随意,自然难以论功行赏,激发战士们的战斗力。于是,国民政府为了破除军衔乱封、级别无法界定等问题,在1935年颁布了《士兵等级表》等文件,出现新式军衔管理规定。 在规定中,涉及将官类的主要军衔有少将、中将、二级上将、一级上将、特级上将。他们通过领章上的金星来区分。这一次改革对阻止军衔混乱有一定作用,但却不彻底。 对于军官的任命,蒋介石要求有关部门应该对军官的学识、军功、资历等方面做仔细考察,用“停年”的方式限制军官晋升的速度。这一套严格的军衔管理制度是蒋介石希望的,但“理想是丰满,现实很骨感”,虽然在当时能改变国民党内部军衔制度臃肿的问题,却没有维持长久。 在1937年全面抗战爆发之后,由于国民政府在正面战场上丢失大量国土,后方军事管理乃是混乱局面。伴随着民国政府军队的节节败退,各个职能部门管理变为混乱,甚至出现多个部门拥有任意授予军衔的混乱场面。为了抵抗日寇战争需要,国民党政府大力扩编和收编军队,再没有更多金钱物质将领的情况下,国民党政府为了团结更多力量抗日,只能用军衔晋升等荣誉,激励军队勇猛作战。 尤其是那些不属于蒋介石管理的嫡系部队,也就是不属于中央部队的地方军阀部队,俗称杂牌军,重庆国民政府掌控力比较弱。这样,杂牌军指挥机构可以随意任命少将,却不敢随意任命上将等“国之重器”。这也是民国“少将满天飞”局面出现的根本原因。 如民国政府对广西、云南、贵州、四川等地方控制力薄弱,基本管不了保安团、民团这一类的地方武装。这也使这些地方武装部队,为了激励士兵作战和面子,动不动封赏手下上校、少将、中将等军衔。 抗日战争结束后,就是1945-1949年国共内战。蒋介石为了捍卫政权,不仅押上全部家当,为了刺激士兵作战,对麾下军队的军衔授予达到了非常宽松的地步。在1949年蒋介石败退台湾之前,授予的将领军衔数量超过5000余人。一支兵力七八千余人的国民党杂牌师,拥有2个中将,12个少将,只要成为少将,就有资格称为将军。七八千人的部队,将军都十多个,可以看到军衔贬值到令人吃惊的地步。 蒋介石最后败逃台湾的事实证明,自古以来得民心者得天下。蒋介石虽然想用授予军衔方式提高部队的战斗力,但是却适得其反。国民党军衔的乱授予,在另一方面也证明国民党军队的贪污腐败横行,加速了在大陆统治的灭亡。