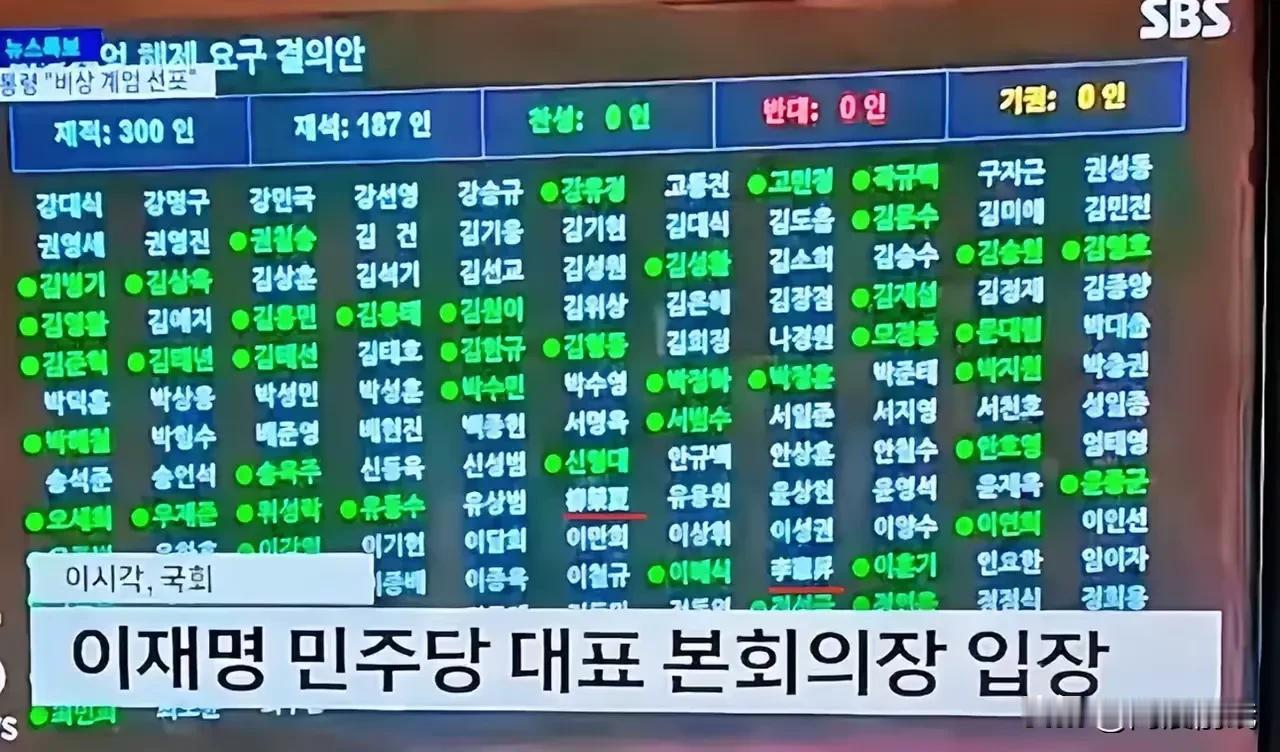

在韩国国会的一次关键投票中,尹锡悦提出的戒严令遭到了否决。投票结果的屏幕上,韩文如织的名单中,赫然跳出两个独特的汉字名字:“柳荣夏”与“李宪昇”。当众人纷纷聚焦于韩文字符时,这两个名字为何偏偏以汉字形式呈现?是刻意炫耀,还是背后另有深意? 有观点认为,这或许是出于避免重名的考虑。在名字发音相同的情况下,汉字成为了区分个体的独特标识。另一种声音则指出,这两位议员可能是出于对汉字文化的偏爱,认为汉字更显尊贵与文化底蕴。在韩国,确实存在这样的风气,尤其是年长者或喜好彰显身份之人,更倾向于使用汉字,视其为身份的象征,相较于韩文,汉字似乎承载着更为深厚的历史与文化积淀。 然而,这一事件也折射出韩国文化中的某种矛盾。尽管韩国已推行去汉字运动数十年,声称韩文足以满足所有需求,但在正式场合,汉字却常常成为不可或缺的元素。这种矛盾显得尤为讽刺。如同这两位议员,他们似乎并不在意主流观点,而是随心所欲地选择自己认为合适的方式,追求个人的舒适与自在。 归根结底,文化是一种根深蒂固的存在,难以轻易抹去。韩国虽然在表面上否认汉字的价值,但在内心深处,汉字依然占据着不可替代的位置。否则,在国会这样的重要场合,汉字又怎会如此轻易地浮出水面?选择何种文字是个人的自由,但这一事件无疑再次证明了汉字在韩国文化中的深远影响,它并非一朝一夕就能轻易舍弃的。

评论列表