在山西介休,有一座与环翠桥毗邻的源神庙,这座承载着千年历史的古建筑群,本应是文人墨客笔下的诗意之地,却因一场震惊全国的文物盗窃案,成为了文化保卫战的焦点。作为全国重点文物保护单位,源神庙不仅是历史的见证者,更因大门两侧影壁上的二龙戏珠琉璃壁心,成为了介休琉璃艺术的巅峰之作。然而,谁也未曾想到,这件凝聚着古人智慧与匠心的国宝,竟会在2016年遭遇一场惊心动魄的劫难。

源神庙的历史可以追溯到遥远的过去,相传唐代名将尉迟恭任介休知县时始建此庙。庙前的古桐泉水,也就是北魏《水经注》中记载的“洪山泉”,俗称“源神池”,源神庙便由此得名。明万历十六年,知县王一魁将庙宇迁至现址,重建后的源神庙宫殿华美,素有“华宫”之誉。牌坊上“有本者如是”的题字,相传出自明代心学大师王阳明之手,短短五字,既暗合泉水奔涌不息的自然意象,又蕴含着“自强不息、盈科而进”的哲学思考,成为了源神庙文化底蕴的点睛之笔。走进龙虎殿,古代二位治水英雄的塑像栩栩如生,无声诉说着先民与水患抗争的英勇故事;穿过山门正殿,“胜水灵源”的匾额苍劲有力,神坛上尧舜禹三位上古贤君端坐中央,两旁则是为治理洪山水利立下汗马功劳的文彦博和王一魁——整座庙宇就像一部立体的史书,将千年治水文化与儒家济世精神熔铸于砖瓦之间。

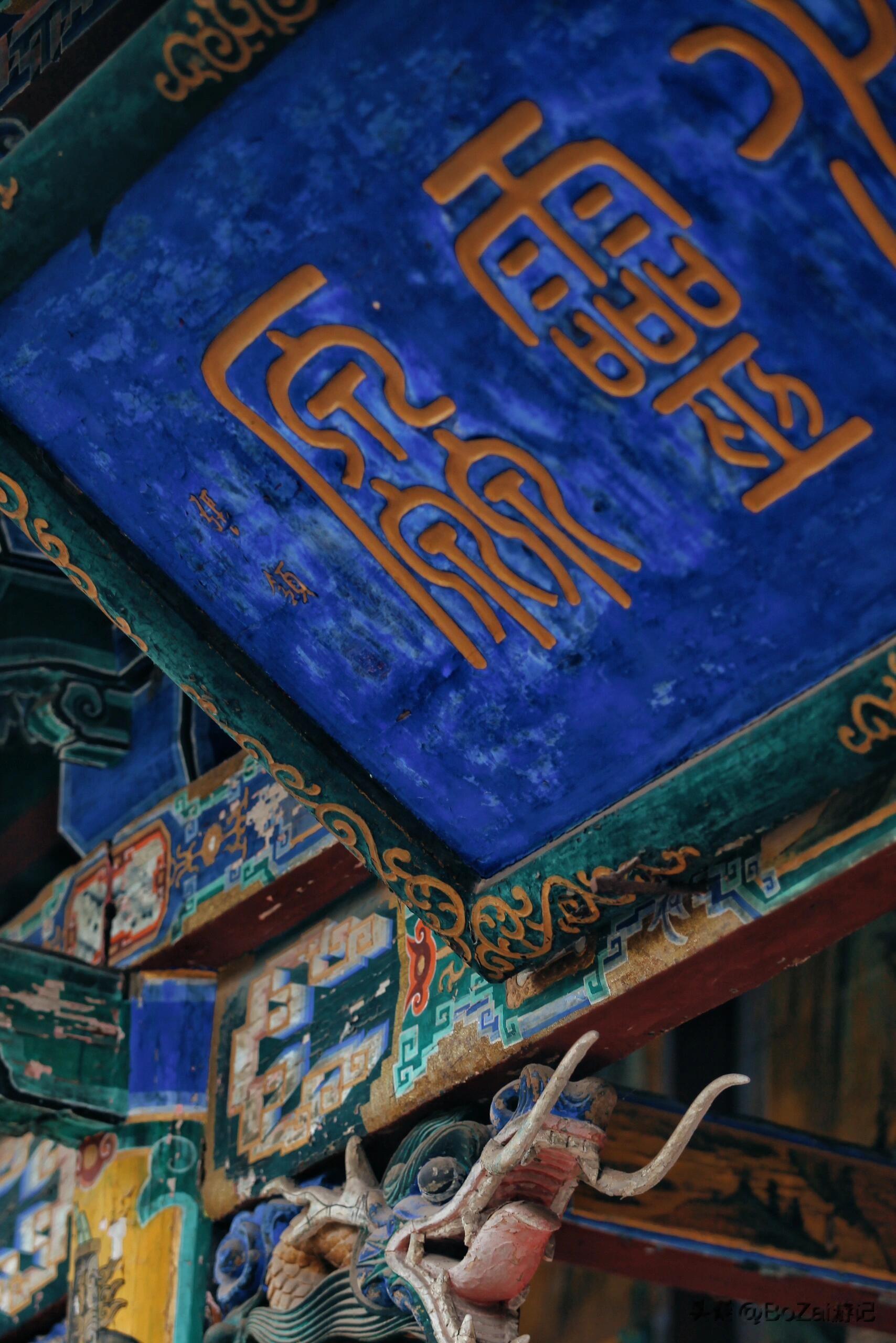

但最让世人瞩目的,当属大门两侧影壁上的二龙戏珠琉璃壁心。这组琉璃作品堪称介休琉璃艺术的集大成者:两条巨龙身姿矫健,龙须飞扬,鳞片在阳光下折射出七彩光晕,口中所衔的明珠仿佛随时会迸发出光芒。工匠们巧妙运用琉璃烧制的独特工艺,将龙身的立体感与动态美展现得淋漓尽致,每一处细节都彰显着明代琉璃匠人的高超技艺。无论是龙爪的遒劲、火焰的灵动,还是云纹的飘逸,都让这组作品超越了单纯的装饰功能,成为中国古代琉璃艺术的巅峰之作。

然而,2016年的那个深夜,一切美好被无情打破。盗贼的黑手伸向了这对价值连城的琉璃壁心,他们用暴力手段将完好无损的琉璃壁心击碎成四块盗走。当第二天清晨,工作人员发现影壁上只剩下触目惊心的空缺时,整个介休都为之震动。消息在网络上迅速传播,引发了全民关注:这不仅是一件文物的失窃,更是一个城市文化记忆的断裂,是中华民族文化遗产的重大损失。无数网友在社交媒体上声讨盗贼,呼吁全力追回国宝;文物专家痛心疾首,担忧破碎的琉璃难以复原;普通民众自发组织守护其他古建筑,一场全民参与的文化保卫战悄然打响。

幸运的是,正义或许会迟到,但永远不会缺席。在警方的不懈努力下,案件终于在2020年告破。令人唏嘘的是,被盗的琉璃壁心竟被罪犯匆匆埋在自家院中,仿佛一个不敢示人的秘密。当这四块承载着历史记忆的琉璃残片重新出现在世人面前时,既让人松了一口气,又引发了更深层次的思考:我们该如何防止类似的悲剧再次发生?是加强文物保护的技术手段,如安装更先进的监控设备、增设防盗系统;还是完善法律制度,加大对文物犯罪的惩处力度?亦或是提高全民的文物保护意识,让每个人都成为文化遗产的守护者?

如今,源神庙外的照壁上,非遗传承人精心复制的琉璃壁心填补了空缺。虽然新作品力求还原原作的神韵,但破碎的历史伤痕永远无法完全愈合。这种“真迹失窃、复制品补位”的尴尬现状,也在文物保护领域引发了激烈争论:对于已经受损的文物,究竟应该坚持“修旧如旧”的原则,尽量保留历史痕迹;还是应该用新技术、新材料进行复原,让文物以完美的姿态呈现在世人面前?每一种观点都有其合理性,却也都伴随着争议。

源神庙的故事,不仅是一个文物失而复得的传奇,更是一面镜子,映照出我们在文化遗产保护道路上面临的困境与挑战。它提醒着我们,每一件文物都是不可复制的历史见证,每一次保护都是与时间的赛跑。在追求经济发展的今天,如何平衡开发与保护的关系,如何让传统文化在现代社会中焕发新生,这些问题值得我们每个人深思。或许,当我们再次走进源神庙,看着那对失而复得的琉璃壁心,感受到的不仅是艺术的震撼,更是一份沉甸甸的责任——守护文化遗产,就是守护我们共同的精神家园。