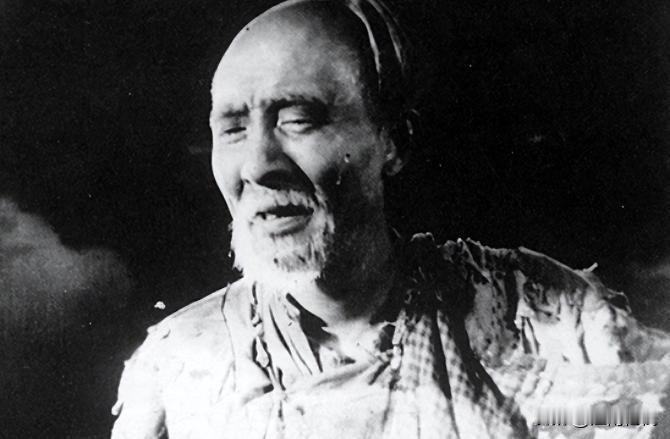

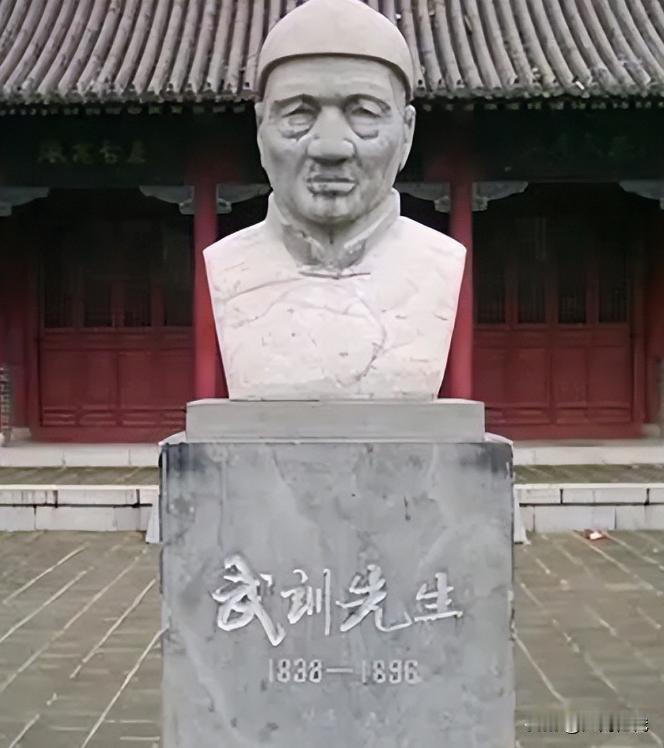

武训,出身赤贫,一生行乞,却将毕生积蓄用于兴办义学,被誉为“千古奇丐”、“义学正”,他以其超越时代的教育理念、坚韧不拔的办学精神和无私奉献的人格魅力,成为中国近代教育史上一位独特的传奇人物。 这位“千古奇丐”七岁丧父,与母亲和姐姐相依为命,由于家境贫寒,他从未读过书,从小就饱受饥饿和欺凌。 为了生存,武训幼年便开始乞讨、做工,他曾在地主家做长工,但由于年幼体弱,经常受到地主的打骂和欺压。 一次,他因病耽误了农活,被地主毒打一顿,并被诬告偷窃,关进牢房,这段经历,让武训深刻体会到了没有文化的痛苦和被人欺凌的屈辱。 在武训的童年记忆里,充满了饥饿、寒冷、屈辱和苦难,这些苦难的经历,不仅没有摧毁他,反而激发了他内心深处对改变命运的渴望,也埋下了他日后兴办义学的种子。 成年后的武训,继续过着流浪乞讨的生活,他走街串巷,乞讨为生,足迹遍布许多地方,他将乞讨所得的钱财,一点一滴地积攒起来,从不乱花一分钱。 在行乞的过程中,武训目睹了许多穷苦人家的孩子因为贫困而失学,心中十分痛惜,他逐渐萌生了兴办义学的想法,决心用自己的力量,让穷苦人家的孩子能够读书识字,改变命运。 为了实现这个目标,武训更加节俭,甚至到了自虐的地步,他吃最差的食物,穿最破的衣服,住最简陋的住所,将每一分钱都积攒起来。 他还利用空闲时间,为人打工、推磨、挑水、拾粪,甚至吞蝗虫挣钱,只要能赚钱,他什么苦都能吃,什么活都肯干。 武训的这种行为,在当时很多人看来是不可理喻的,甚至有人嘲笑他是“疯子”、“傻子”。但他始终不为所动,坚定地朝着自己的目标前进。 经过三十多年的艰苦努力,武训终于积攒了一笔可观的财富,光绪十四年,五十岁的武训用多年乞讨积蓄的钱款,在堂邑县柳林镇创办了第一所义学——崇善义塾。 他用高薪聘请有学问的塾师,免费招收贫困家庭的子弟入学,他还亲自到学生家中,劝说家长送孩子读书,对于那些特别贫困的学生,他还提供衣食,让他们能够安心学习。 崇善义塾的创办,在当地引起了轰动,许多穷苦人家的孩子,第一次有机会走进学堂,学习文化知识,武训的义举,也得到了当地乡绅和官员的支持。 在崇善义塾取得成功后,武训又继续行乞集资,先后在馆陶、临清等地创办了另外两所义学,他将自己所有的财产都投入到义学中,自己却仍然过着乞丐般的生活。 武训不仅出资办学,还亲自参与义学的管理,他经常到学校巡视,监督教学,关心学生的生活,他还制定了严格的校规,要求学生勤奋学习,尊敬师长。 对教师他要求非常严格,他认为教师的品德和学识直接关系到学生的成长,他经常告诫教师要尽心尽力地教书育人,不能误人子弟。 为了保证义学的正常运转,武训还购置了大量的学田,用田租收入来维持学校的开支,他将学田的管理权交给当地的乡绅和官员,并制定了严格的管理制度,防止学田被侵占或挪用。 光绪二十二年,武训在临清御史巷义塾中去世,享年五十九岁,他去世时,身边没有任何财产,只有一本记录着义学收支的账本。 在他去世后,当地百姓感念他的恩德,自发为他举行了隆重的葬礼,清廷也下诏褒奖,追赠他“义学正”的称号,并在他的家乡修建了祠堂和墓碑,以纪念这位伟大的教育家。 武训的一生,是传奇的一生,也是奉献的一生。他以乞丐之身,行菩萨之事,创办义学,泽被乡里,为中国近代教育史谱写了光辉的篇章。