在嵩山余脉的褶皱里,他用38 年光阴做了一名乡村邮递员,骑坏 7 辆车,踏遍 16 个行政村的百里山路,把每一封家书、每一份电报、每一张录取通知书,精准送到乡亲手中;退休后,他在郑州惠济区的田间扎下根,把近 50 亩荒芜梨园打造成 “花果山”,以园为家,日夜耕耘。杨进才的一生,没有惊天动地的壮举,却以 “苦不叫累、难不退缩” 的韧劲儿,把平凡的日子过出了厚度与温度。他是乡土间的 “老黄牛”,是生活里的 “实干家”,半生风雨奔波,终在耕耘中收获了满径甘甜,也让 “坚守” 与 “热爱” 成为人生最动人的底色。

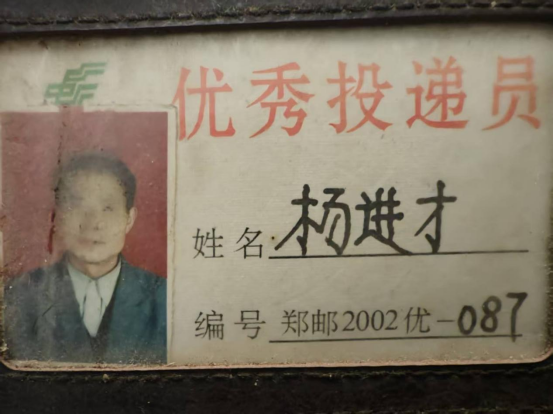

邮路坚守:38 年踏遍山河,不负每份沉甸甸的牵挂

1985 年秋,22 岁的杨进才走进王村乡邮政所(现宣化镇),成了全乡唯一的乡村邮递员。彼时的王村乡地处嵩山山区丘陵地带,16 个行政村、130 多个自然村像散落在群山里的碎玉,几十平方公里的投递范围里,没有平坦的柏油路,只有坑洼的土路、陡峭的山坡和狭窄的田埂。他一人扛起了所有报刊、信件、电报的投递任务,骑车投递时按照区域把全乡分为两个投递区,每天跑半个乡,每天需要往返 100 多里山路,早上 7 点多出发,下午三、四点才能赶回,遇到雨雪天和路滑就到更晚。

38 年间,他骑坏了 4 辆自行车、3 辆摩托车,车辙印深深浅浅,遍布密蛄山、荟萃山的每一条小道。山区的天气变幻莫测,夏天烈日似火,柏油路被晒得发烫,骑着摩托车像在烤炉里穿行,汗水顺着脸颊往下流,衣服湿了又干,干了又湿,背后全是白花花的盐渍;冬天寒风如刀,大雪封路时,摩托车骑不了,就换回自行车推着走,雪深没过脚踝,每走一步都要使出全身力气,膝盖冻得生疼,耳朵冻得通红,手脚僵硬得连车把都握不住,只能时不时哈口气暖一暖。有一回,他在去青石沟村的路上,自行车滑倒在雪地里,邮件撒了一地,他顾不上拍掉身上的雪,先把邮件捡起来擦干净,用雨衣裹紧,继续推着车往前走。

梨园新生:退休不褪色,以园为家耕出新天地

2023 年,60 岁的杨进才正式退休。忙碌了一辈子的他,闲不住几天就觉得浑身不自在,总想着找点事做。一次,他去郑州惠济区看望做家政的妻子,妻子服务的雇主是赵瑞芳 —— 比杨进才小几岁,出身花园口镇农村,为人实在。赵瑞芳家有一片近 50 亩的梨园,因忙于生意,无暇打理,梨园里长满了齐腰深的杂草,梨树枯枝乱颤,看着怪可惜的。杨进才是个闲不住的人,见状便主动提出帮忙打理:“赵妹子,你这梨园要是不嫌弃,我帮你管着,不要钱,就想找点事做。” 赵瑞芳看他老实本分,眼神里满是真诚,便答应了。

上午太阳升起来,他就扛着自己弄的鸡鸭粪肥料袋 —— 园里养的十几只鸡鸭,粪便攒起来发酵后就是天然有机肥,他装在旧化肥袋里,扛着从园这头走到园那头,每棵梨树下都撒得均匀,连周边的蔬菜地也会匀上一些。肥料袋重几十斤,他扛在肩上,一步步挪动,肩膀被磨得通红,晚上睡觉碰到枕头就疼,可第二天依旧照常干活。累了就坐在田埂上歇会儿,啃个自己蒸的馒头,喝口从简易房接的凉白开,歇够了又接着干。下午天稍凉快,他就拿着剪刀修剪树枝,哪些枝条太密要疏剪、哪些枝条弱要轻剪、哪些是病枝要剪掉,他都蹲在树旁仔细瞅,记在心里,手上的动作慢却稳,生怕剪错一根枝丫。

春天梨花开时,是梨园最美的时候,也是杨进才最忙的时候。满树雪白的梨花缀在枝头,风一吹,花瓣簌簌落,像下了场 “香雪”,葡萄架上也冒出嫩绿的新芽,蔬菜地刚种下的菜苗透着生机。可他没心思赏景,得忙着给梨花授粉 —— 这是决定梨品质的关键活,一点都马虎不得。早期他用 “烟壶” 装花粉,对着梨花一朵一朵点,一天下来,手指都僵了,腰也酸得直不起来;后来琢磨着改进方法,用饮料瓶剪成片,装上花粉,拿小木棍轻轻敲动,让花粉顺着风落在花蕊上,效率高了,却依旧费功夫。有一回,天下着小雨,妻子打电话让他回房避雨:“进才,下雨了,别在园里待着了,感冒了咋整?” 他却在电话里急着说:“不行,今天授不完粉,明天雨更大,梨花谢了就结不了梨了。” 挂了电话,他找了块塑料布搭在头上,接着在雨里授粉,硬是待了半天,把该授的花都授完才回简易房。当晚他就感冒了,咳嗽不止,妻子赶来给他煮了碗姜汤,一边埋怨他 “太较真”,一边给他擦额头的汗,他却笑着说:“没事,等梨结了果,你就知道值了。”

夏天梨树上结出青溜溜的小梨,杨进才又忙着给梨套袋。红色的果袋要一个个撑开,小心翼翼地把小梨套进去,再用绳子轻轻绑好 —— 不能太紧,怕勒坏梨;也不能太松,怕虫子钻进去。他坐在小凳子上,一天下来能套几千个袋,手指被果袋磨得通红,甚至磨破了皮,他就贴上创可贴,第二天接着套。间隙里,他还会去摘些黄瓜、豆角,晚上就能做顿新鲜的蔬菜饭。有时候傍晚没套完梨袋,他就借着夕阳的光继续干,直到天完全黑透,才摸黑回简易房做饭,电磁炉上煮着面条,就着自己炒的番茄炒蛋,简单却吃得香。饭后,他又拿出从镇上书店买的种梨书,就着灯泡的光翻看,琢磨第二天该干的活计,书页上满是他画的标记,写着 “疏果注意事项”“施肥时间”。

如今的新华梨园,早已不是当年荒芜的模样,一派生机勃勃的景象。杨进才依旧住在彩钢板和木板拼成的简易房里,生活简单却充实。有人劝他:“进才,你都退休了,该享享清福了,别这么累。” 他却说:“累点好,累点心里踏实。以前我给乡亲们送‘精神食粮’,现在在园里种‘放心食材’,都是为大家做事,没啥不一样的。而且园里啥都有,吃穿不愁,自在得很。只要我还能动,就想一直守着这梨园。”

半生风雨半生甜:平凡坚守里的人生真谛

杨进才的一生,没有惊天动地的壮举,没有轰轰烈烈的故事,却在平凡的岗位上,用 38 年的邮路坚守和退休后的梨园耕耘,书写了最动人的人生篇章。他像嵩山的顽石,朴实、坚韧,无论遇到多大的困难,都从不抱怨、从不退缩;他像园里的梨树,扎根土地,默默生长,用汗水浇灌希望,用执着收获甘甜。

他的故事里,藏着最朴素的人生真谛:伟大出自平凡,坚守成就不凡。没有华丽的辞藻,没有惊天的业绩,却用日复一日的坚持,把每件小事做到极致;用双手创造生活,把平凡的日子过得有滋有味。