近日,AI/AR智能眼镜市场因Rokid Glasses的定价调整引发广泛讨论。这款备受瞩目的产品从预售阶段的2499元涨至正式发售时的3299元,800元的价差让不少期待已久的消费者直呼“被背刺”。一边是预售期用低价策略撬动市场热度,一边是发售时直接抬价,Rokid的定价操作究竟是“割韭菜”还是行业困境下的无奈之举?

01

涨价背后:成本压力下的“硬着陆”

从产品硬件配置来看,Rokid Glasses的涨价并非毫无依据。根据行业拆解数据,其核心部件成本已逼近售价底线:

1)芯片与传感器:搭载高通AR1芯片、IMX 681传感器及索尼1200万像素摄像头,仅这三项的BOM(物料清单)成本就超过1300元(参考Rayban Meta、雷鸟V3等同类产品拆解数据);

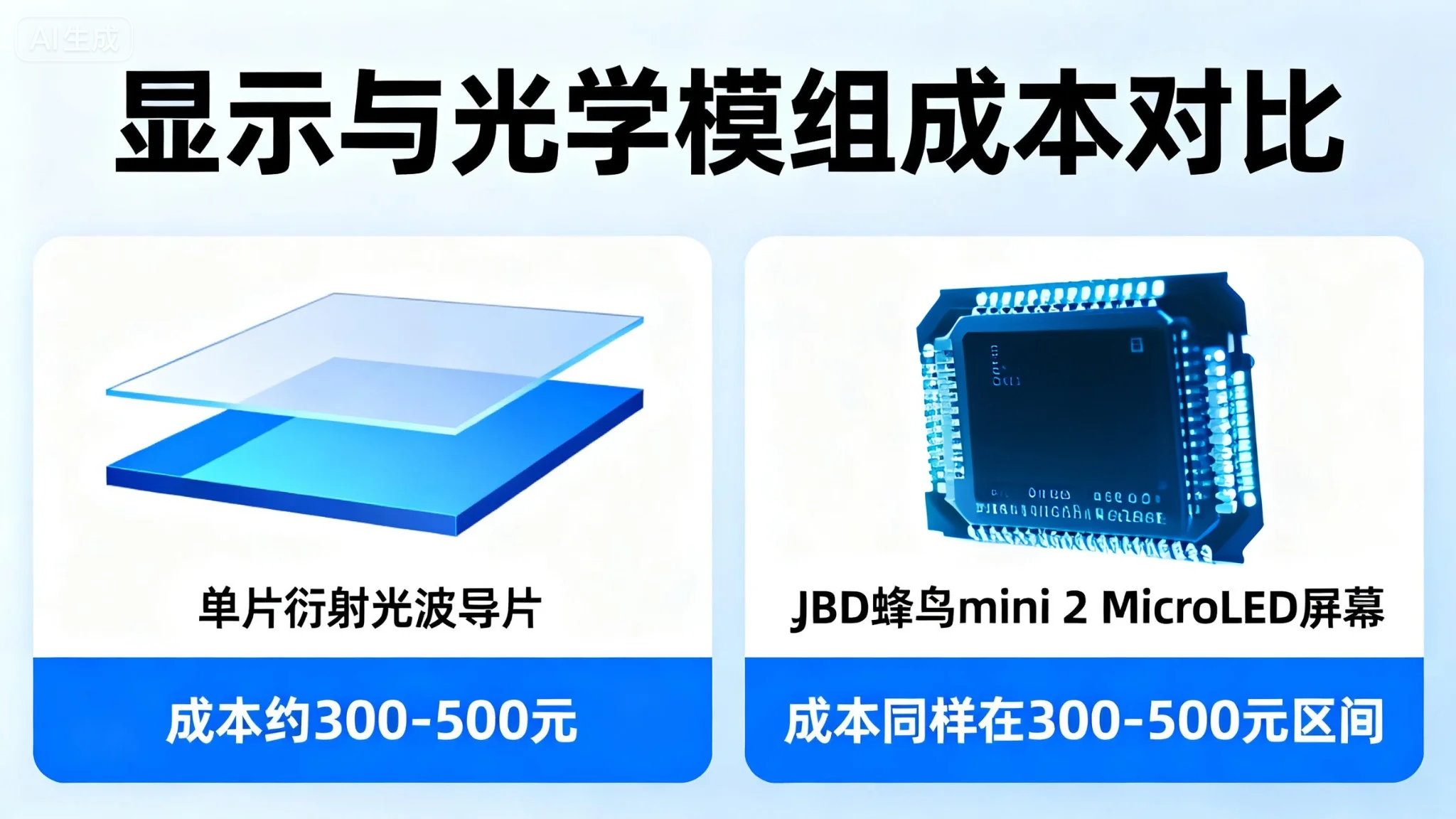

2)显示与光学模组:单片衍射光波导片成本约300-500元,JBD蜂鸟mini 2 MicroLED屏幕成本同样在300-500元区间;

3)综合成本:叠加其他零部件、组装费用及营销、研发、财务等隐性成本,Rokid Glasses的BOM总成本接近3000元,利润率空间被压缩至极限。

业内人士指出,AI/AR眼镜行业仍处于早期阶段,供应链规模化效应尚未显现,零部件成本居高不下。Rokid虽坐拥行业头部供应链资源,但面对硬件创新的高投入与量产爬坡的双重挑战,最终选择通过涨价分摊成本压力,实属“硬着陆”。

02

量产之困:从发布到开售的漫长等待

Rokid Glasses的上市历程堪称行业缩影:2024年11月发布,7月首批发货,9月正式开售,长达10个月的周期暴露了AI/AR眼镜量产环节的深层矛盾。

1)技术迭代与供应链磨合:尽管Rokid与高通、索尼、JBD等供应商合作紧密,但光波导显示、MicroLED微显示等前沿技术的量产稳定性仍需时间验证;

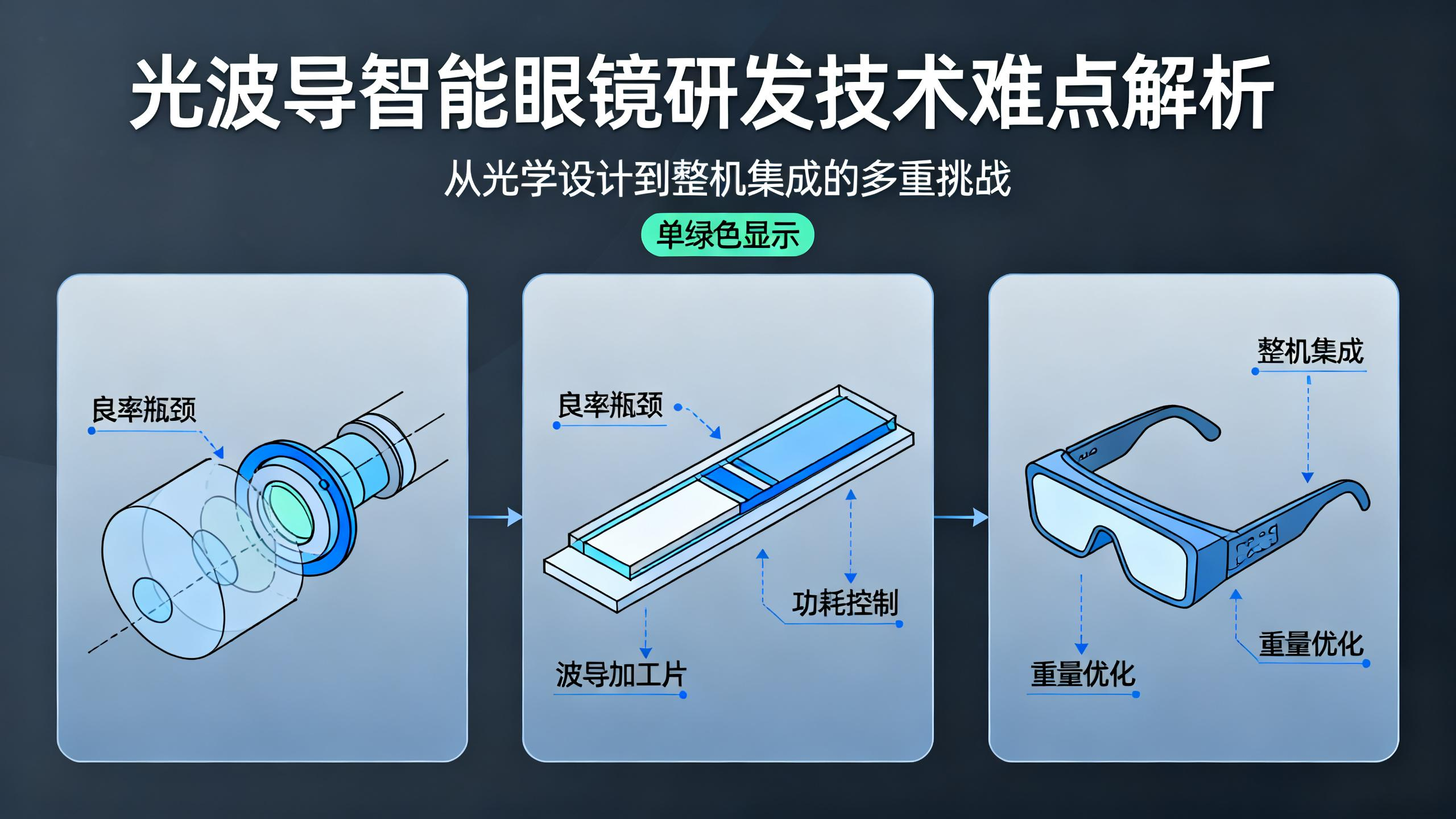

2)行业共性难题:带显示功能的光波导智能眼镜看似仅比拍摄类AI眼镜增加了单绿色显示,实则研发难度呈指数级上升。从光学设计、波导片加工到整机集成,每一环节都需攻克良率、功耗、重量等瓶颈。

截至目前,市场上真正实现规模化销售的光波导类AI/AR眼镜仍屈指可数,多数产品或因技术不成熟难产,或因成本过高放弃量产。Rokid的涨价,某种程度上也是行业“交学费”的代价。

03

挑战与机遇并存,需共同努力

虽然面临重重挑战,但行业前景依然值得期待。受Meta发布单目全彩显示类光波导AR眼镜的带动,整个产业链对光波导类产品的关注度持续高涨。

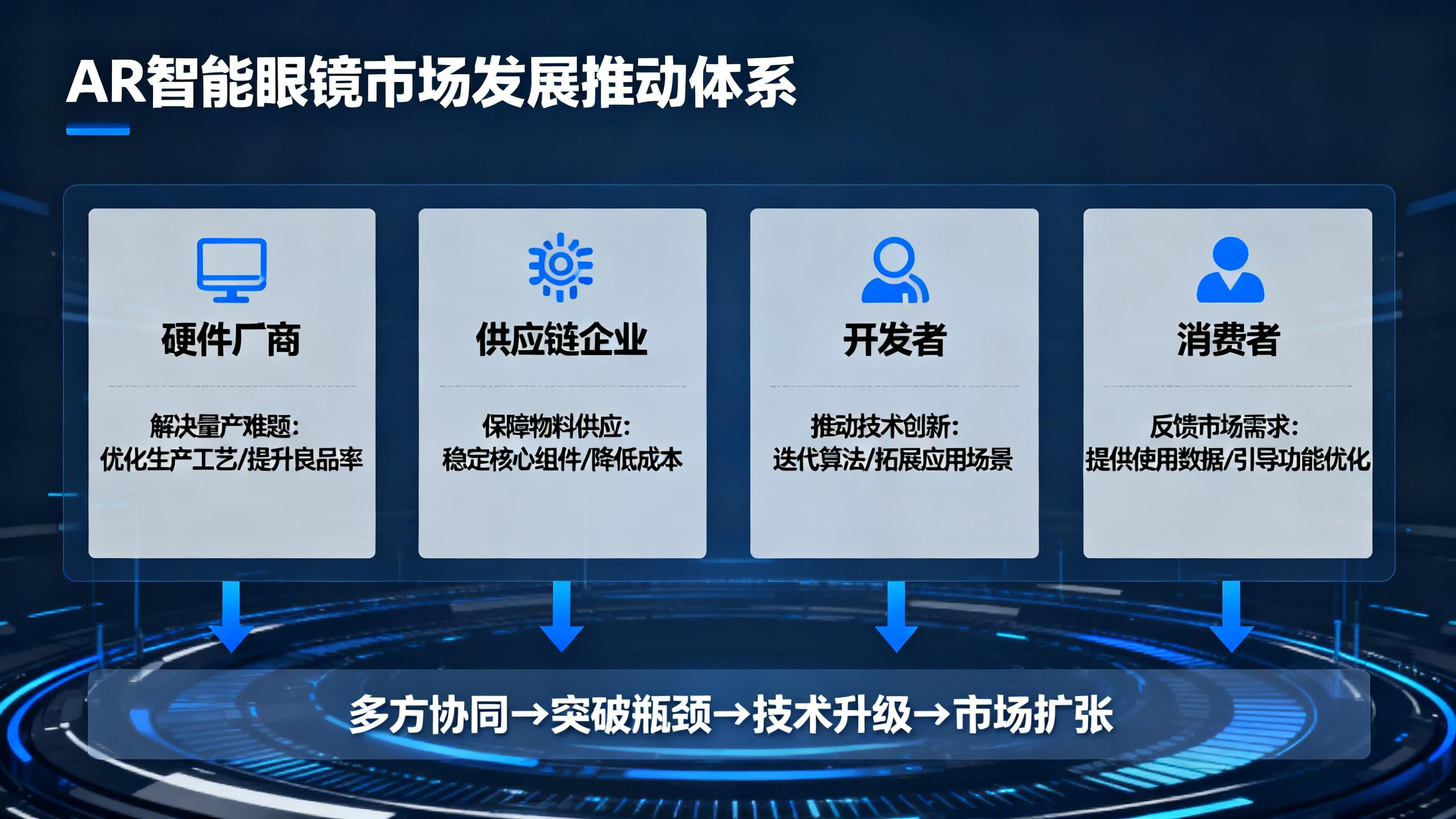

当前阶段,需要硬件厂商、供应链企业、开发者乃至消费者共同努力,克服量产难题,推动技术创新,才能真正把AR智能眼镜市场做大做强。

对于消费者而言,或许需要理解新兴技术产品早期价格波动的不确定性;对于厂商而言,如何在技术创新与成本控制之间找到平衡,将是决定能否在市场竞争中胜出的关键。

智能眼镜的普及之路不会一帆风顺,但每一次技术突破和价格调整,都是行业走向成熟的必经之路。

创视维(咔咔AR)致力于将AI+AR智能眼镜打造成为连接虚拟与现实世界的桥梁,是行业首家实现8米等效300寸超清巨幕观影的智能移动终端,95%高清透光率,仅68.6克轻巧设计,重新定义沉浸式视觉体验,为用户带来前所未有的口袋巨幕视觉盛宴。