5000年前,长江下游的沼泽地,藏着一座“神秘古城”:300多平方千米的城区差不多是40个故宫,11座巨型水坝构成全球最早的水利系统,比埃及金字塔要早千年,更有象征王权的玉琮玉璧和统一的“神秘符号”。

没有铁器、没有车轮,良渚人咋建成横跨10公里的水利工程?玉琮上0.2毫米的纹路是文字还是信仰?西方死守的“文明标准”为何在良渚面前失效?今天就扒开这座史前古城的迷雾,实证中华文明“上下五千年”!

第一章 惊世发现:挖红薯挖出“玉疙瘩”,揭开5000年文明密码

第一章 惊世发现:挖红薯挖出“玉疙瘩”,揭开5000年文明密码民国时期的浙江余杭,农民施昕更挖红薯时,一锄头刨出堆带花纹的“玉疙瘩”。青黄相间、冰凉温润的石块,那时没人在意,随手搁在墙根。谁也不曾料到,这堆“石头”竟暗藏着上古文明的玄机。

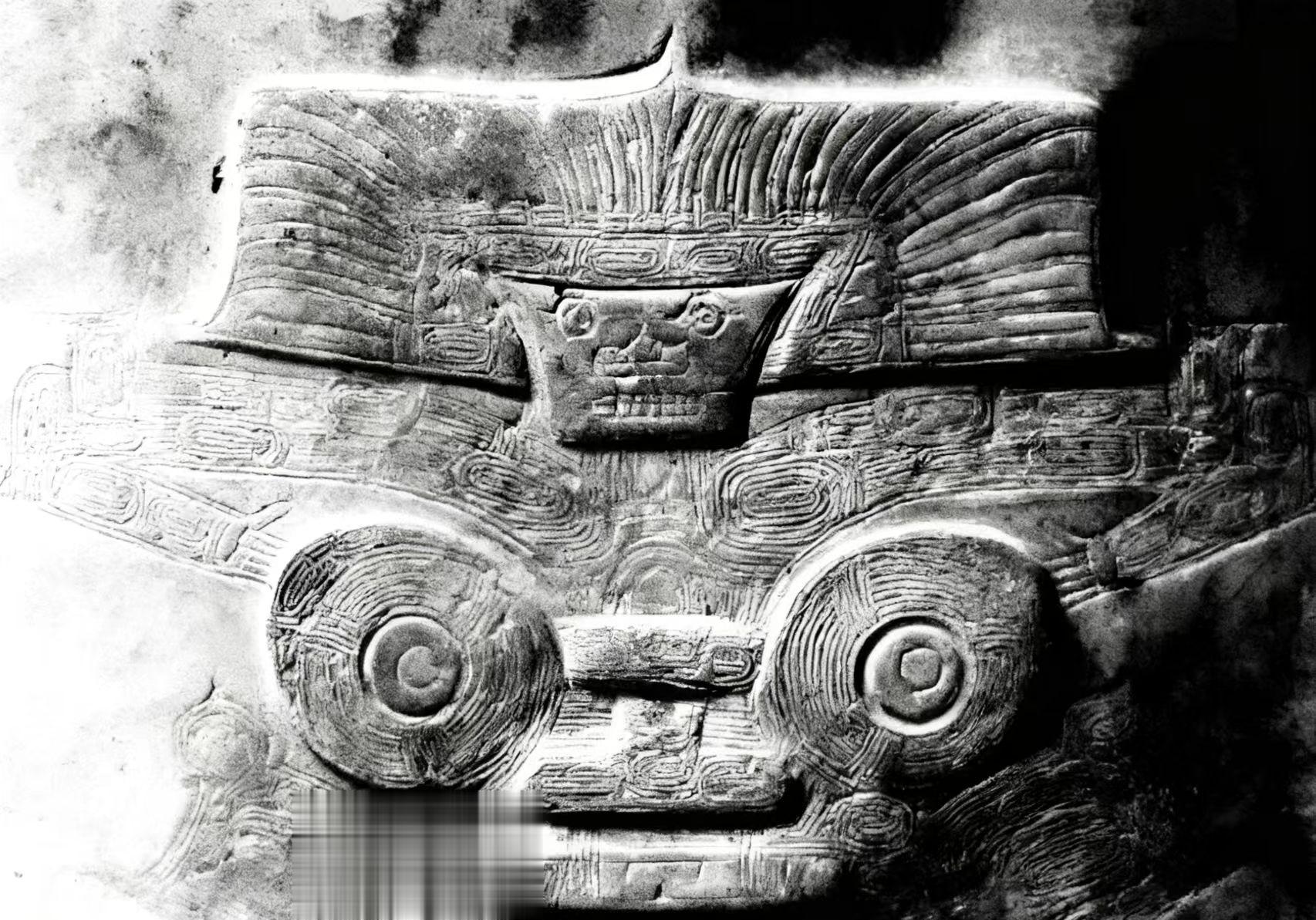

1986年良渚反山墓地发掘,考古队员打开12号墓时大家都被震撼到了:墓主人身旁摆放700多件玉器,其中6.5公斤的“玉琮王”上,“神人兽面纹”最细处仅0.2毫米,比头发丝还细。

神人兽面纹

随着发掘深入,更惊人的场景出现:这里不只是墓葬群,而是完整的城市——高大的王城城墙、规划整齐的宫殿区、平民居住的外城区,再加上环绕城市的巨型水利系统,总面积达300多平方公里,彻底颠覆了人们对史前文明的认知。

第二章 旷世工程:5000年前的水利传奇,实力超金字塔良渚最震撼的不是玉器,而是世界最早的拦洪蓄水系统——11座水坝分“高坝”“低坝”,控制100平方公里流域(相当于14个西湖)。高坝拦洪水,低坝蓄灌溉、调航运,让沼泽地变“鱼米之乡”。

更绝的是“草裹泥”筑坝技术:稻草切小段混泥土夯实,再用竹条捆绑,硬度堪比现代混凝土,历经5000年仍能抗洪水。要知道,百万立方米土石方全靠人力肩挑手扛,工程量远超同期埃及金字塔。

这套水利系统让良渚人口突破10万,成为5000年前的“超级大都市”。稳定的粮食供应与便利交通,撑起了复杂的社会结构和灿烂文明。

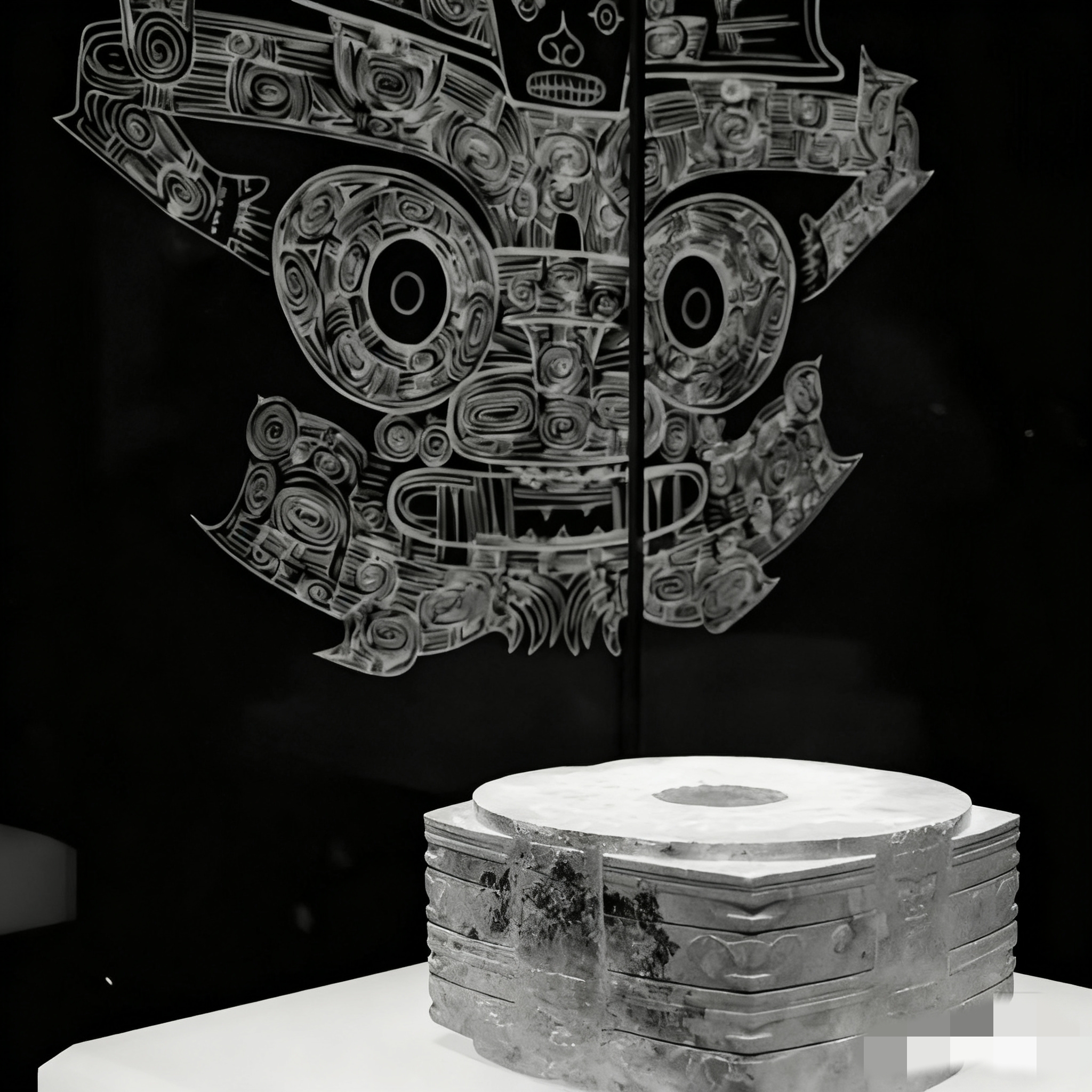

第三章 玉的王国:一块玉琮定等级,史前“阶级壁垒”有多严在良渚,玉器是“权力硬通货”,而非装饰品。能否拥有、拥有多少玉器,直接决定社会地位。反山12号墓的“国王级”墓主,陪葬500余件玉璧、玉琮王、玉钺王等高级礼器;平民墓葬却只有几件陶器,甚至空空如也。

玉琮上的“神人兽面纹”更藏玄机:浙江良渚古城与苏皖良渚遗址的纹路几乎一致,说明良渚人有统一信仰,“国王”是信仰最高代表。5000年前没有显微镜,工匠能在玉石上刻出超细纹路,其微雕技术至今难以复制。

第四章 争议焦点:没有成熟文字,良渚就不算文明?西方看重文明的三大标准是“城市、文字、青铜器”,良渚缺少成熟文字,这成了质疑核心。但考古学家在良渚陶器、玉器上,发现200多个结构固定、重复出现的“刻画符号”,有的像“日”“月”“神”,已具备文字的基本特征,只是未大量留存形成完整体系。

2019年良渚申遗成功,打破了西方“文明霸权”。联合国评价:“良渚的社会治理、水利工程、礼制系统,都是文明重要标志。” 这证明文明标准并非唯一,完整城市规划、复杂社会结构与统一信仰,同样是高度发达的文明。

第五章 文明暗码:良渚何以离奇消失?三个待解的谜团良渚文明繁荣500年后,在4300年前突然衰落,被沼泽淹没直至近代重见天日。其消失原因没有定论,还是未解之谜,只有学界的一些推论:

一是洪水泛滥。4300年前长江下游曾发大规模洪水,即便有水利系统,也难抵持续特大洪水;二是资源耗尽。玉器制作与工程建设过度开采玉石、木材,导致生态破坏,无法支撑城市运转;三是外族入侵。良渚晚期遗址出现战乱痕迹,可能遭北方部落入侵而崩溃。

此外还有两大谜题:“神人兽面纹”是祖先神还是自然崇拜?良渚与夏商文明是否有传承关系?商周玉器工艺为何与良渚高度相似?这些都等着考古学家解答。

互动结尾5000年前的良渚人,驯服洪水、构建秩序、建起震撼世界的古城。它的申遗成功,既给中华文明“上下五千年”提供了实打实的考古证据,也打破了西方对文明的单一定义。

你觉得良渚的刻画符号算不算文字?若没有洪水,良渚文明会不会更强大?西方执着“文字标准”是不是偏见?欢迎在评论区留言,优质观点置顶!