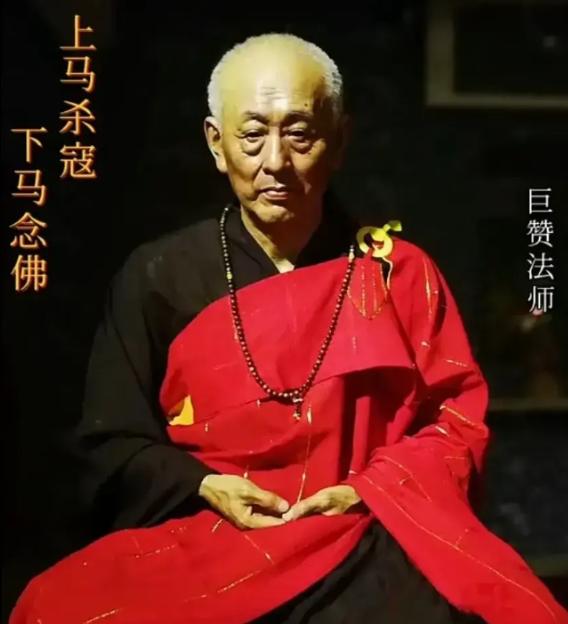

1944年,日军进攻桂林暴行杀戮,巨赞法师举起屠刀,竟手刃了130多个日本人,他杀红了眼,吼叫道:杀生为护生、斩业非斩人,我不入地狱,谁入地狱! 1944年,桂林,这座以山水闻名的城市,正被日军的铁蹄碾压,日军“一号作战”计划大规模推进,目标直指广西。 桂林成为他们的核心战场之一,残酷的战争如潮水般涌来,日军烧杀掳掠,无数家庭家破人亡,山河沦为炼狱。 可就在这片血与火的土地上,一位高僧放下了手中的佛经,拿起了屠刀,用他的双手改变了这片土地的命运。 这位高僧,便是巨赞法师,他的故事,不仅仅是一个普通佛教徒的抗日传奇,更是一段关于信仰、慈悲与勇气的壮烈史诗。 巨赞法师原名潘楚桐,1908年出生在江苏江阴一个书香门第,他自幼受到良好教育,少年时期便展现出对文学和思想的浓厚兴趣。 1927年,他考入上海大夏大学,但彼时中国正处于动荡不安之中,社会矛盾激化,民族危机迫在眉睫。 在大学期间,巨赞法师接触到进步思想,开始积极参与爱国活动,可他的革命行为招致反动势力的追捕,被迫辍学并逃往杭州灵隐寺避难。 在这里,他遇到了影响他一生的佛教领袖太虚法师,太虚法师主张佛教应关注社会现实,积极参与救济众生,而不是一味遁世。 巨赞法师深受触动,选择剃度出家,法号“传戒”,后改为“巨赞”。 出家后的巨赞法师,迅速投身佛教改革,他倡导佛教的“学术化”和“生产化”,提出僧侣应该具备现代文化知识,并通过劳动实现寺院的自给自足。 他认为,佛教的慈悲不仅仅是超度亡魂,更是主动承担社会责任,为众生解难,在抗战爆发后,这一理念更是成为他行动的核心。 1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发,侵华日军的暴行让整个中华民族陷入深重苦难。 巨赞法师意识到,仅靠佛经的劝善不足以挽救人间疾苦,他开始走遍福建、广东、湖南等地,组织佛教徒投身抗战。 他发起成立了“南岳佛道救难协会”,号召全国佛教徒加入抗日救亡运动,在湖南,他创办《狮子吼》杂志,用文字宣传抗战思想,激励佛教界与民众。 巨赞法师还组织“佛教青年服务团”,亲自培训青年僧侣,教授他们急救、救护、宣传等技能,并派遣他们奔赴前线支援抗战。 1940年,巨赞法师来到广西桂林,这是一片文化与抗战激情交织的土地,随着日军的步步进逼,桂林的局势日益紧张。 1944年,日军发动豫湘桂战役,桂林成为他们的攻击重点,日军的飞机和重炮不断轰炸城市,守城的中国军队与民兵拼死抵抗,但兵力悬殊,战况异常惨烈。 巨赞法师目睹日军的暴行,无数百姓被杀害,村庄被烧毁,尸体遍布大地。这让他深感痛心。 他清楚,佛教徒此时再谈“不杀生”,已无济于事,要保护百姓,他必须“入世救人”。 这一年,巨赞法师脱下僧袍,换上布衣,深入桂林周边的乡村,组织抗日活动,他带领民众布设埋伏,与侵略者展开殊死搏斗。 一次,他得知日军一支200余人的小队驻扎在附近的村庄,巨赞法师决定发动一次伏击,他带领村民利用地形,设置陷阱,在夜晚对日军发起突袭。 他亲自持刀冲锋,与日军展开激烈的白刃战,在这场战斗中,他手刃了130多名日军,这是一个高僧的“屠杀”,但更是一场为了守护生灵的战斗。 战斗结束后,巨赞法师站在日军尸体前,喃喃念道:“杀生为护生,斩业非斩人。”这句话成为他一生的信念。 他没有为了杀戮而战,而是为了保护那些无辜的百姓,为了让生灵免遭涂炭。 巨赞法师并没有因为这次胜利而停下脚步,他继续带领队伍开展游击战,用简单的武器与侵略者对抗。 抗战胜利后,巨赞法师重新回到佛门,投身于佛教教育与文化建设。 他创办了武林佛学院,致力于培养“新僧”,他要求学生们不仅要学习佛经,还要掌握现代文化知识与实用的技能。 1949年,巨赞法师作为了佛教界的代表,出席中国人民政治协商会议第一届全体会议,并登上天安门城楼,参加了新中国的开国大典。 在随后的几十年里,巨赞法师为佛教改革做出了重要贡献,他主张佛教适应新时代的需求,废除封建陋习,推动佛教的现代化。 他提出“生产化”和“学术化”作为佛教改革的方向,这一理念对新中国的佛教发展产生了深远影响。 尽管在文化大革命期间,巨赞法师因宗教身份受到冲击,但他从未停止对佛学的思考与研究。 他的诗文《还斋吟草》写满了他对现实的感怀与对未来的希望。 1984年,巨赞法师在北京圆寂,享年77岁。 他用行动告诉世人,真正的慈悲不是袖手旁观,而是直面人间疾苦;真正的信仰不是逃避现实,而是敢于承担责任。 在那段血与火的岁月里,他的身影,不仅是一位僧人的象征,更是一位民族英雄的象征。