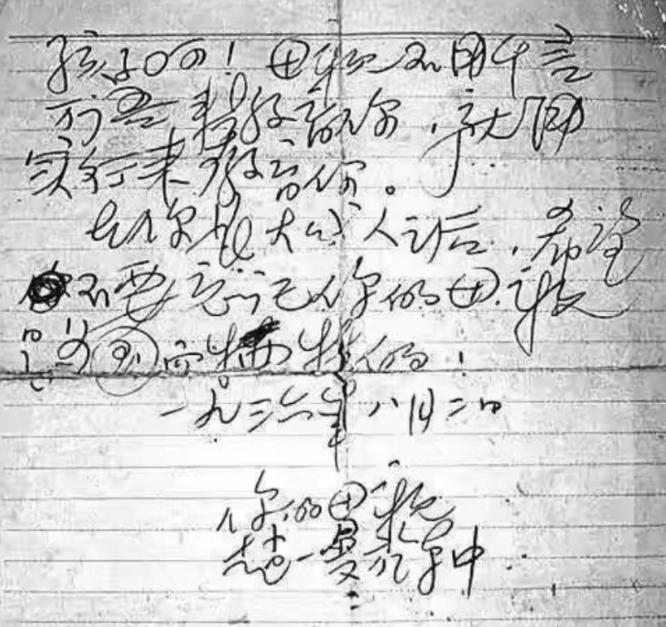

1982 年 8 月 15 日,赵一曼的儿子陈掖贤几天没有上班,待同事赶到他家中查看,发现他已自缢身亡。 九一八事变后,赵一曼主动申请前往东北参与抗日斗争,最终成为东北抗联的重要领导人之一。1935年,她在战斗中负伤被捕,经历了日军的残酷拷打,却始终坚守党的秘密,被誉为“铁人”。 1936年8月2日,她在哈尔滨英勇就义,临终前写下遗书,深情嘱托年幼的儿子“宁儿”要以国家和人民的利益为重。 陈掖贤(赵一曼遗书中的“宁儿”)自幼被送至养父家生活。养父对他悉心照顾,但亲生母亲赵一曼的英勇事迹以及她的牺牲始终是他心头无法释怀的伤痛。 幼年的陈掖贤性格内向,常被周围人嘲笑为“野孩子”,这些经历使他从小缺乏归属感。在得知自己亲生母亲是革命烈士后,陈掖贤坚定地想找到她的遗迹,为她证明。赵一曼在抗战时期的复杂经历以及身后模糊的身份让他整整寻找了二十多年。 1950年,赵一曼的英雄事迹通过电影在全国广为传颂,而陈掖贤这时终于确认了母亲的身份。在目睹母亲为国牺牲的绝密档案后,他崩溃大哭,既为母亲的壮烈事迹感动,也为自己长久以来的疑惑找到答案。 1956年,27岁的陈掖贤从人民大学毕业后,被分配到北京工业学院担任教师。这一职位原本是许多人梦寐以求的稳定职业,工作体面,薪资也算可观。 陈掖贤的生活却因其特殊的身份而与普通人有所不同。作为赵一曼的儿子,他从不借用烈士后代的身份获取任何特权,甚至在政府主动通知他领取赵一曼烈士抚恤金时,他当场拒绝。陈掖贤一口回绝道:“母亲为国家牺牲,我不能因此拿国家的钱!” 这份骄傲与坚持,让陈掖贤显得与众不同,但也无形中为他带来了更多的生活压力。1958年初,国家经济政策调整,部分教职人员被下放到农村参与劳动改造,陈掖贤便是其中一员。他和二十多位教职工一起被分配到北京市房山区的一个偏远乡镇,在那里参与农田灌溉工程和水电站建设。 来到农村后,陈掖贤与普通社员没有任何区别。他每天清晨与其他工人一起出发,肩上扛着铁锹和工具,沿着泥泞的山路徒步数小时到达工地。山区的早晨寒风刺骨,他的棉衣袖口因为长期磨损而露出了线头,但他并未在意。工地的劳动强度极大,工人们用简陋的工具挖渠、铲土,或搬运石块、修建堤坝。 陈掖贤虽然是知识分子出身,但从不偷懒,他总是埋头干活,与其他农民一同挥汗如雨。一天14个小时的高强度劳动结束后,他拖着疲惫的身躯回到临时搭建的简陋宿舍,几口清粥下肚便瘫倒在床上,连与人寒暄的力气也没有。 这样的劳动生活持续了八个月。期间,陈掖贤的脸色越来越苍白,体型也瘦削了许多,但他始终咬牙坚持。身边的同事和农民劝他去申请调回学校,甚至有人主动为他递交申请报告,但他却婉拒了这些帮助。他说:“我不能因为自己的特殊身份而逃避,和大家一样劳动是理所应当的。” 完成劳动改造后,陈掖贤返回北京工业学院继续从教。长期的劳累让他的身体健康受到极大损害,他经常感到头晕目眩,甚至连上课时站立太久都会感到双腿酸软。 家庭生活的困顿也让陈掖贤更加难以喘息。尽管他与妻子张友莲的工资在当时算是高收入,但陈掖贤不擅理财,花钱随意,导致两人生活捉襟见肘。 每到月底,夫妻二人为柴米油盐争吵不休,家中气氛一片压抑。一次争吵后,张友莲愤然提出离婚,带着孩子离开了家。陈掖贤独自一人生活,屋内冷冷清清,只有书桌上的几本书和赵一曼的遗书能给他些许安慰。 离婚后的陈掖贤生活愈加窘迫。他性格倔强,始终不愿向组织或他人寻求帮助。即使经济上拮据,他也没有利用母亲的名号获取任何额外的支持。 有时,他甚至连几天的饭钱都拿不出,只能饿着肚子去上班。一次,学校领导发现他因饥饿昏倒在教室里,便将他送到医院,并为他筹集了一笔生活补助。他却婉拒了同事们的帮助,坚持靠自己解决问题。 到了1980年代,陈掖贤的生活状态日益恶化。他在单位里的表现越来越消极,与同事的交流也越来越少。大家对他的印象是一个沉默寡言的中年人,总是低头独自忙碌,却难以融入集体。 终于,在1982年8月,他连续几天未上班,同事们赶到宿舍查看时,发现他已自缢身亡。他的遗书中简短地写道:“不要以烈士后代自居,要过平民百姓的生活,不要给国家添麻烦。” 陈掖贤的离世在全国范围内引发了广泛的关注和反思。英雄的后代并未因烈士光环而过上安稳幸福的生活,反而在种种社会和个人问题的交织下,成为了一个心灵深受煎熬的个体。这种现象让人们意识到,如何正确对待烈士家属、为他们提供精神和生活上的关怀,同样是对英雄的尊重和纪念。 陈掖贤的女儿陈红被送到宜宾老家,由赵一曼的妹妹抚养成人。她继承了父亲的遗愿,不以烈士后代的身份自居,始终过着普通百姓的生活。2005年,尚志市政府为赵一曼补发了烈士证,但陈红依然低调生活,严格要求自己,秉承家风,不给家族抹黑。