明明为身边的人和事用心付出、妥善照料,事事体谅包容,可为什么对方总觉得这一切都是理所当然的?生活中,这样的人不在少数。他们习惯了迁就别人、隐藏情绪,凡事都先考虑他人感受,被身边人贴上 “懂事” 的标签。可偏偏是这些最懂事的人,往往最容易被忽视、被冷落,甚至连一句简单的关心都难以得到。为什么越懂事的人越没人疼?这 3 个扎心的真相,或许能让你看清现实。

懂事的人,总把 “我没事”“不用管我” 挂在嘴边。生病了,怕给别人添麻烦,自己默默扛着去医院;遇到困难了,不想让家人担心,咬着牙独自解决;受了委屈,也会强装笑脸说 “没关系”。你以为自己的体谅能换来他人的认可,可实际上,你的 “不麻烦”,会让别人误以为你真的不需要帮助。

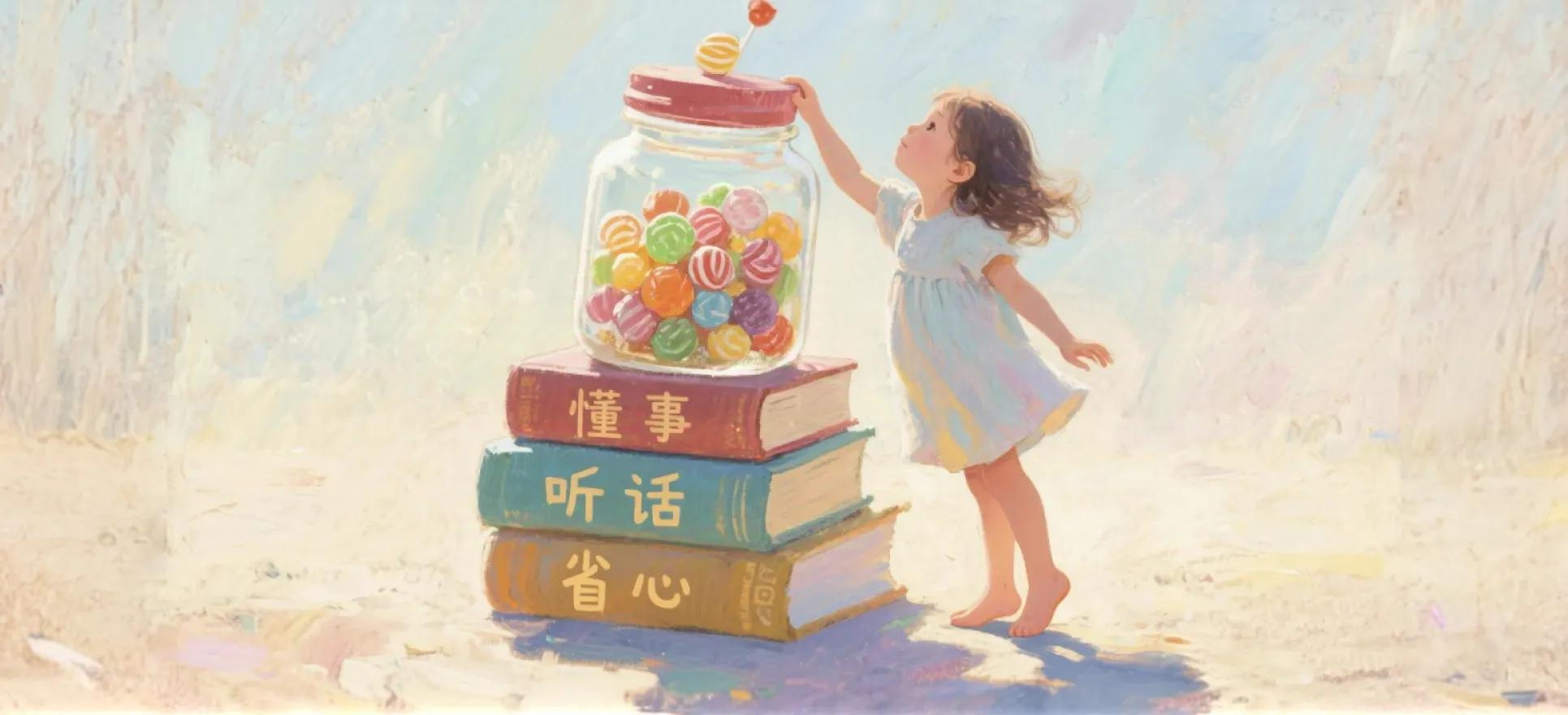

就像小时候, siblings 之间,总是哭闹的孩子能得到更多糖果,而安静懂事的那个,却常常被父母忘记。同事XX就是典型的 “懂事代表”。每次团队加班,她都会主动承担最繁琐的工作,还总说 “你们先走吧,我来收尾就行”。久而久之,大家都默认了她的 “能干”,甚至在她生病请假时,还会抱怨 “没有XX,工作都没法推进了”,却很少有人问一句 “你身体好点了吗”。

你的懂事,就像一层厚厚的铠甲,看似保护了自己,却也隔绝了别人的关心。当你习惯性地隐藏需求,别人也就失去了关心你的契机,慢慢把你的付出当成了理所当然。

“懂事” 的背后,是不敢拒绝的自卑很多人所谓的 “懂事”,其实是源于内心的不自信。他们害怕拒绝会让别人失望,担心反驳会破坏人际关系,所以宁愿委屈自己,也要满足别人的期待。心理学上有个概念叫 “讨好型人格”,这类人往往有着强烈的自我价值否定,他们把别人的评价看得比自己的感受更重要。

就像有些人在感情里,明明不喜欢对方的某些行为,却因为怕对方生气而选择迁就;有些职场人,明明自己的工作已经堆积如山,却因为不好意思拒绝同事的请求,而被迫接手额外的任务。我曾认识一位姐姐,她从小就被父母教育 “要懂事、要让着别人”。结婚后,她对公婆言听计从,对老公百依百顺,即使心里有不满,也从不敢说出口。直到有一次,她因为过度劳累晕倒在厨房,醒来后听到老公跟婆婆说 “她平时身体挺好的,怎么突然就晕倒了,别是故意装的吧”,她才彻底崩溃。

原来,她的懂事在别人眼里,不过是懦弱和顺从。不敢拒绝的背后,是对自我价值的否定,总以为只有满足别人,才能证明自己的存在意义。可这样的 “懂事”,换来的不是珍惜,而是得寸进尺的伤害。

人们更愿意心疼 “会示弱” 的人,而非 “太懂事” 的人人性的本质里,都有同情弱者的心理。相比于那些事事都能自己搞定的 “懂事者”,人们更愿意去关心那些会示弱、会表达脆弱的人。就像电视剧《甄嬛传》里,沈眉庄端庄懂事、才华横溢,却始终得不到皇帝长久的偏爱;而甄嬛懂得在适当的时候展现自己的脆弱,偶尔的撒娇、委屈,反而让皇帝更加心疼。

这并不是说 “示弱” 是一种心机,而是因为 “示弱” 能让别人感受到被需要,从而产生保护欲。而懂事的人,总是把自己包装成 “无所不能” 的样子,让别人觉得 “他那么厉害,根本不需要我”。邻居家的妹妹,每次遇到一点小事就会向父母撒娇求助,比如 “妈妈,这个瓶盖我拧不开”“爸爸,我不敢一个人睡”。而她的姐姐,从小就懂事独立,七八岁就能自己做饭、照顾妹妹。可父母却总把更多的关心放在妹妹身上,甚至在姐妹俩吵架时,还会说 “你是姐姐,让着点妹妹怎么了”。

不是别人冷血,而是你的 “懂事” 让你不需要心疼。毕竟,人们更愿意把温柔和关心,给那些愿意向自己展露脆弱的人。

真正的成熟,是懂得 “适度自私”其实,懂事从来都不是一种错,但你的懂事,应该留给懂得珍惜你的人。不必为了迎合别人而委屈自己,不必为了得到认可而隐藏需求。从今天起,试着对自己好一点:不想做的事可以拒绝,受了委屈可以倾诉,有了需求可以表达。你要知道,真正爱你的人,不会因为你的 “不懂事” 而离开,反而会因为你的真实而更加心疼你。

董宇辉在直播中谈到:“很多女性的一生都在扮演容器,承载家人的情绪、需求,却忘了容器也需要被填充、被呵护。” 作家李筱懿的转变很有启发。35 岁前她是 “完美主义” 者,直到生病住院发现公司照样运转,家人都学会了自理。她顿悟:“很多‘必须’,其实只是‘自以为必须’。” 现在她坚持每天留两小时给自己,写作、瑜伽、放空。意外的是,这种 “自私” 让她的作品更有生命力,家庭关系反而更轻松。

正如香奈儿所言:“你可以穿不起香奈儿,但永远别忘了那件叫‘自我’的衣服。” 从今天起,做个 “不好惹” 的人:建立边界感,明确什么是你的责任,什么是别人的课题;练习说 “不”,学会用幽默或直接的方式拒绝不合理要求;优先自我关怀,把自己放在第一位;接纳不完美,不必追求所有人的认可。

毕竟,你的价值,从来不是靠 “懂事” 来证明的。会哭的孩子有糖吃,会拒绝的成人有尊严。你要相信,那些因你“不懂事”就离开的人,本就不配出现在你的生命里。