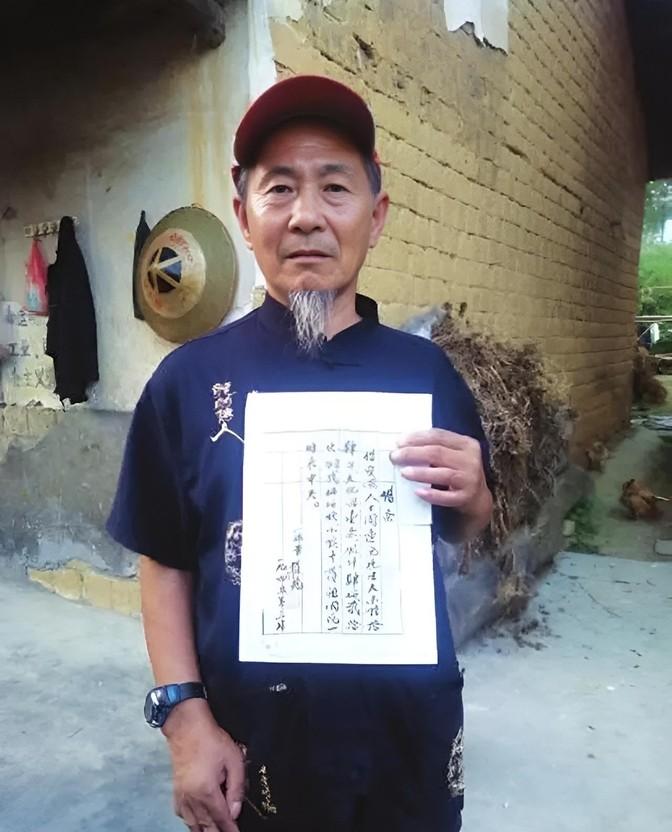

1989年,湖南一老农在弥留之际,对儿子叮嘱道:“谱中有一东西,到时你拿出来去中央!”儿子找到后,赫然发现一张破旧的字据上,竟有贺龙的签名...... 1989年,湖南邵阳一个普通农村家庭里,发生了一件不寻常的事。一位老农周连池在弥留之际,留下一句让人费解的遗言,叮嘱儿子周炎光去族谱里找东西,还说要拿去“中央”。周炎光起初没当回事,以为是老人糊涂了,可出于孝心,他还是翻开了那本老旧的族谱。没想到,里面夹着一张破旧的借条,上面的字迹虽模糊,却能清楚看出“八路军 贺龙”几个字。这张借条一出,顿时让这个普通农民家庭炸开了锅,也把一段尘封的抗战往事带到了人们眼前。 这张借条的背景,得追溯到上世纪三四十年代。那时候,抗日战争正打得如火如荼,贺龙领导的八路军120师活跃在华北一带,经常跟日军打游击。邵阳虽在湖南,离华北战场挺远,但抗战时期,部队流动大,物资匮乏,八路军有时会南下筹集粮草。历史资料显示,贺龙带兵路过湖南时,确实有过向地方借粮的记录。而周连池,年轻时是个老实巴交的农民,家里虽不富裕,但种了点田,攒了些粮食。很可能就是在那个时候,他遇到了路过的八路军。 借条上写的是借了粮食的事儿,具体多少没细说,但能让贺龙亲自签字,数量应该不小。抗战那会儿,部队缺吃少穿,借粮是常有的事,可签字留条的却不多见。周连池估计也没多想,觉得能帮上忙就行了,粮食给了,借条随手塞家里,之后就忙着过日子去了。这张纸就这么在族谱里躺了几十年,直到1989年才重见天日。 周连池这辈子没啥大出息,就是个普普通通的庄稼汉。可他留下这句遗言,明显是把这张借条当回事儿。为啥不说清楚,非要搞得这么神秘?有人猜,他可能是怕说多了惹麻烦,毕竟那年头政治风向变来变去,普通人不敢随便掺和。可他又舍不得这张借条丢了,毕竟是跟贺龙沾边的东西,搁谁身上都觉得是个念想。 还有一种可能,是他心里一直惦记着这份“债”。抗战胜利后,国家忙着重建,八路军早就改编了,这借条也没地儿兑现。可周连池没准儿觉得,这不是钱的事儿,而是份情谊,甚至是种见证。他叮嘱儿子“去中央”,可能是希望这张借条能让后人记住那段历史,别忘了那些为国流血流汗的人。 周炎光翻出这张借条时,估计也是一头雾水。他那会儿四十来岁,种田为生,没啥文化,更没见过啥大世面。贺龙是谁,他当然知道,那是课本里的大人物,可自家咋会跟这样的人扯上关系?他拿着这张纸左看右看,心里肯定犯嘀咕:这玩意儿是真的吗?能干啥用?“去中央”又是啥意思? 不过,周炎光没把这事儿当笑话。他小心翼翼收好借条,开始跟村里老人打听,又跑去乡里找人问。慢慢地,他拼凑出点线索:父亲年轻时确实提过,家里给路过的部队送过粮食,还拿回过一张纸。可具体咋回事,谁也说不清。毕竟过去几十年,村里老人都走得差不多了,抗战的事儿也早就成了老黄历。 这张借条虽小,却是个活生生的历史切片。抗战时期,老百姓跟八路军的关系特别近,部队打仗靠的就是群众支持。贺龙那会儿带兵,纪律严得很,借东西从不白拿,能签字留条的,都是下了还债的决心。可战争一乱,多少债都没还上,不是不想还,是实在没条件。像周连池这样的农民,捐了粮救了急,自己日子照样紧巴巴地过,却没一句怨言。 这张借条还能看出点别的。那时候识字的人少,贺龙签字,估计是部队里文化水平高点的参谋代写的,可他亲自落款,说明对这事儿上心。借条留在周家,也证明了八路军跟老百姓之间的信任。要没这信任,谁敢把粮食随便给人? 借条曝光后,村里乡里议论开了。有人说,周炎光该拿着这张纸去找政府,看能不能要点补偿,毕竟粮食不是小数目。也有人觉得,这都多少年了,找谁都没用,顶多算个纪念。还有人感慨,这事儿说明当年老百姓多仗义,国家有难,大家伙儿都肯出力。 周炎光最后咋办的,没太多记载。有人说他拿着借条去了县里,找了党史办的人问了问,可没下文了。毕竟1989年那会儿,贺龙去世都二十多年了,八路军也早就成了历史,谁也没法给这张借条“兑现”。也有人说,他压根儿没去中央,就把借条收着,当个传家宝留给了后人。 不管咋样,周炎光没拿这事儿炒作,也没到处嚷嚷要回报。他跟父亲一样,骨子里是个实在人。借条的事儿传出去后,他顶多跟人聊几句,感慨下当年的事儿,就又回去种田了。这态度,反倒让这故事多了点人情味儿。