1983年冬夜,云南麻栗坡县松毛岭后方的一个小山坳里,40师运输营的司机李树文正守着成排木箱发呆——这些木箱里装的,全是即将用于次年夏天的炮弹。谁也没想到,这些炮弹会在1984年7月12日集中倾泻在越军头上,刷新了多项战场纪录。

时间再往前推三个月。1984年4月28日凌晨,昆明军区14军40师夺回老山主峰,越军精心构筑的防线瞬间出现裂口。越军二军区司令武立被迫后撤,但他并未气馁,转身就制定了“北光行动”,誓言在雨季来临前重新夺回制高点。

越方准备得极其疯狂。4万名主力、近10万发各口径炮弹,被分批塞进中越边境的密林与洞穴中。越军后勤处甚至拆了两条民用铁路,只为优先保证前线炮弹调运。武立在动员会上放话:“如果老山落在中国人手里,我就摘掉这身军装。”

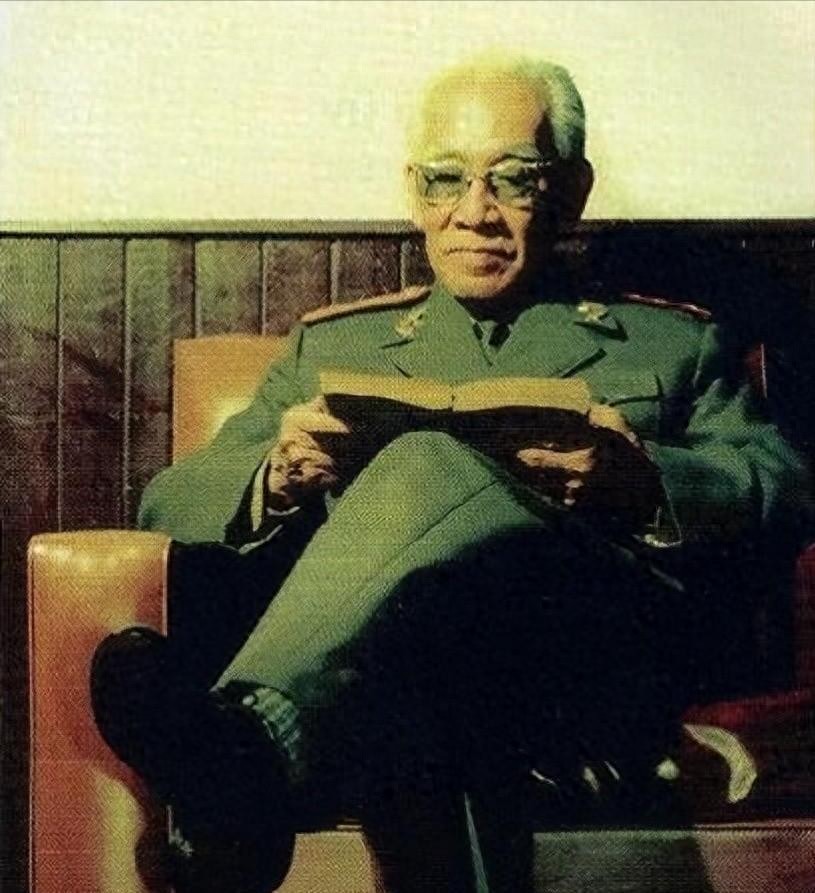

同一时期,14军前线指挥所里,师长刘昌友正和炮兵团长赵锡光研究地图。赵锡光提议“打中间、牵两翼”,刘昌友摇头:“不,敌人怕的是我们提前开炮。预案里写清楚——只要侦察发现突击队突破线,炮兵直接覆盖。”说罢,他在作战日历上圈出一个日期:7月11日。

前线侦察非常冒险。为看清越军火炮口径与方位,中国侦察兵经常攀到四五十米高的大树顶端,用测距仪捕捉对面火光。雨林潮湿,树叶滴水,稍不留神就会打滑坠落。不到两周,侦察排就减员七人,却也摸清了越军三个重炮阵地的坐标。

有意思的是,后勤们为应对长时间炮击,突发奇想在山腰挖地窖“暖炮弹”——炮弹保温后装填更稳定,不易炸膛。技术组测算出最佳温度并汗流浃背地守着温度计,这些细节后来都写进了国防大学的教材。

7月11日傍晚,越军打响“开场炮”。短短十五分钟,千田村的土墙被削平,村口小路留下一片焦黑。炮声停下后,越军无线电静默。老山阵地灯火熄灭,只剩雨点拍打树叶的声音。刘昌友看了看表,嘟囔一句:“还剩不到八小时。”

子夜1点,指挥帐篷里灯泡昏黄。刘昌友忽然问119团团长张又侠:“若你是武立,3点总攻,你的人现在在哪儿?”张又侠回答:“应在前沿600至800米。”刘昌友点头:“告诉炮兵,校准那个区段。”短短一句对话,提前锁定了敌突击队。

2点55分,40师700余门火炮全部待机。“三、二、一——打!”炮口齐喷火舌,山谷像被一把巨锤狠狠砸下。炮声持续一分钟后才出现短暂空隙,随后第二轮更密的弹幕接力。越军两个突击营被彻底撕碎,伤亡数字难以统计。

武立很快命令后方炮兵反击。对方第一波覆盖集中于老山北侧,40师阵地出现破口,一门122榴被直接掀翻。赵锡光随即调整火力,优先对越军炮阵地反制。20分钟强攻,27门重炮被摧毁,敌方射速猛降。战场电波里传出越语呼号:“弹药库被击中,需紧急补给!”

上午十点,侦察分队报告:越军一个加强营在班洪河谷小憩。刘昌友迅速拍板,全师火炮向该地域倾泻弹雨,每门再追加六发确保命中。约莫十五分钟后,河谷上空扬起灰褐色蘑菇云,该营几乎被抹掉。

战至黄昏,越军连续进攻已达十七小时。枪声稀疏,敌军阵脚大乱。夜色降临,武立在手台里低声咆哮,还是无法挽回局势。22点30分,越军仓促下达撤退命令,“北光行动”宣布失败。

战后统计震撼整个战区:40师一天发射炮弹3400吨,人均13.1吨,刷新了解放军单日火力密度纪录。越军步兵损失近八成,多支部队从作战序列除名。刘昌友的“敌打我阵地,我打我前沿”被军委炮兵部推广,而那张“7月11日”记号的日历,也被军史馆珍藏。

美国西点军校得知这一战例后,专门派教官来北方某炮兵学院交流,重点研究中国炮兵的侦察—打击一体化链路。英军观察员在报告中写道:“中国炮兵在山地丛林环境的火力运用,值得北约部队重新校准传统教范。”言语间透着敬畏。

遗憾的是,炮火胜利背后也有代价。712炮战中,40师及其配属部队共牺牲将士三百余人,绝大部分是前沿侦察兵和炮兵装填手。老山主峰至今仍存弹坑无数,雨季积水时像一颗颗沉默的灰色湖泊,提醒后人这场密集火力的代价。

从战略观察,712炮战并未彻底结束中越边境的零星冲突,却让越军丧失了通过集中兵力强攻老山的念头。此后两年,越方逐步转向小规模袭扰,老山阵地的拉锯战开始进入相对低烈度阶段。

试想一下,如果没有那场提前两小时的预判,没有40师后勤昼夜运弹,没有侦察兵把命悬在树梢写下坐标,7月12日凌晨的火舌可能就会对准我军。差一毫米,结果完全不同。

712炮战过去四十年,老山密林早已重新郁郁葱葱,弹片锈迹被青苔覆盖,战壕边的野草每年盛夏都会再度疯长。硝烟散去,但那张“每人13.1吨”的数据表仍旧挂在西点军校的墙上,见证着火力意志与周密筹划的结合能够爆发出的惊人能量。