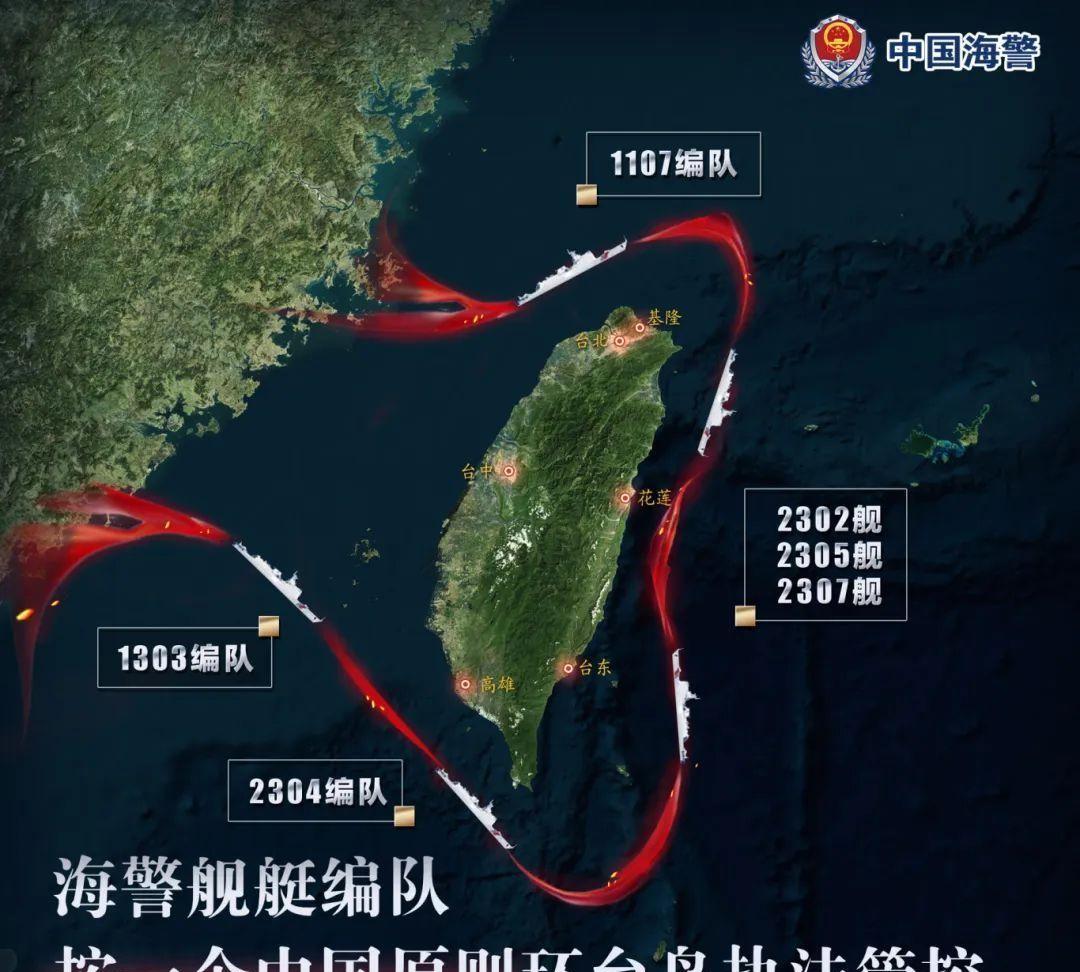

从本月开始,中国大陆就已经接手台海安全巡视,中国海警局东海分局新闻发言人宣布,台湾是中国的一个省,从现在开始,中国海警舰艇编队按一个中国原则环岛执法管控! 温水煮青蛙式的海警常态化执法,正是中国在台海问题上“以法为刃、以柔克刚”的高明策略,这种步步为营的方式正逐步改写台海博弈的底层逻辑。 当中国大陆从本月起派海警船按一个中国原则环岛执法管控,将台海问题从“军事演训”推向“日常治理”,表面温和的执法行动背后,实则是对“台独”势力和外部干预的精准绞杀。 中国海警此次行动的核心智慧,在于用《联合国海洋法公约》搭建起法理护城河。海警船作为执法力量而非军舰,在自家领海开展临检拿捕、拦截扣押等执法活动,完全符合国际法赋予沿海国的主权权利。 这一招直接掐住了外部势力的“舆论七寸”——过去美军常借“军事威胁”炒作台海紧张,如今面对悬挂中国海警旗的执法船,连“航行自由”的借口都难以为继。 2024年美军“尼米兹”号航母在解放军环台军演时还能刻意靠近示威,2025年面对常态化巡航的海警船却只能保持距离,正是这种法理优势的直观体现。 对台湾当局而言,海警船的每日巡视更是一场无声的“主权绞杀”。当大陆海警船堂而皇之地驶入所谓“12海里线”,台湾海巡部门陷入两难:阻拦即意味直接挑衅,放任则坐实“主权失控”。 这种持续施压正在改写国际社会的认知——2024年台当局还能靠“小恩小惠”让个别国家模糊一中原则,2025年全球主要航运公司已开始在航线标注中默认“中国台湾省海域”,连美国国务院发言人都不得不谨慎措辞,避免使用“台湾领海”这类敏感表述。 经济层面的“温水效应”同样致命。台湾每年400亿元新台币的渔业产值,高度依赖台海传统渔场,而大陆海警船的护航让台湾海巡船再难像2024年“2·14撞船事件”那样暴力驱离大陆渔船。 更关键的是,台湾半导体产业占全球22%的产能,其原材料进口和产品出口对台海航道的依赖度超过90%。2024年解放军军演期间,一艘运往高雄的芯片原材料货轮因避险绕路,直接导致台积电某生产线停工3小时,这样的教训让台湾工商界对海警执法的“隐性威慑”感受深刻。 这种策略并非凭空创造,而是对中国在南海、金门成功经验的升级版应用。 2013年起,中国海警在南海通过“定期巡航+渔业保护”,逐步将黄岩岛从菲律宾的“实际控制”转为中国的常态化管辖;2024年在金门周边实施的“全天候执法”,更让台当局的“金马防线”沦为摆设。 如今台海的“海警环岛”,本质上是将“南海模式”的距离优势放大——从海南到黄岩岛需数百海里,而福建平潭到台湾本岛仅68海里,海警船的响应速度和部署密度实现质的飞跃。 美国的尴尬处境,恰恰印证了这一策略的精准性。美国政府既想延续“战略模糊”维持台海紧张,又不敢在法理上直接否定中国的执法权。2024年美国曾试图派海岸警卫队“协防”台湾海巡部门,却因中方援引《公约》第293条“外国执法船进入领海需提前通报”而作罢。 这种“软对抗”下,美国每一次抗议都在强化“中国对台湾拥有主权”的法理共识,正如国际海洋法专家高之国所言:“当海警船的巡航频次超过美军舰机抵近次数,所谓‘台海现状’就会在不知不觉中被重构。” 不战而屈人之兵的关键,在于让对手在持续消耗中丧失抵抗意志。台湾当局每年投入120亿元新台币的海巡预算,如今不得不将70%的力量集中在本岛周边,澎湖、金门的执法能力被严重稀释;国际社会对“台独”的支持从“公开军售”退化为“口头声援”,正是这种“温水效应”的显性结果。 更深远的影响在于台湾年轻一代——当他们打开地图,看到自家海岸线被“中国海警”的实时巡航轨迹反复勾勒,“两岸同属一中”的认知将超越政治宣传,成为每天可见的现实。 这场没有硝烟的主权之战,考验的是战略耐心与细节把控。中国海警每一次规范的执法动作,都是在为“一中原则”添砖加瓦;每一次对国际法的熟练运用,都是在抽走“台独”势力的法理支柱。 当“台湾是中国的一个省”从外交声明变为海警船雷达屏幕上的实时坐标,当外部势力在执法船的常态化巡航中逐渐失去干预借口,不战而屈人之兵的结局,或许就藏在这日复一日的“温柔施压”中。 你认为这种润物细无声的策略,能否在未来十年内彻底扭转台海格局?欢迎在评论区留下你的判断。 信源:海警舰艇编队按一个中国原则环台岛执法管控——中国网