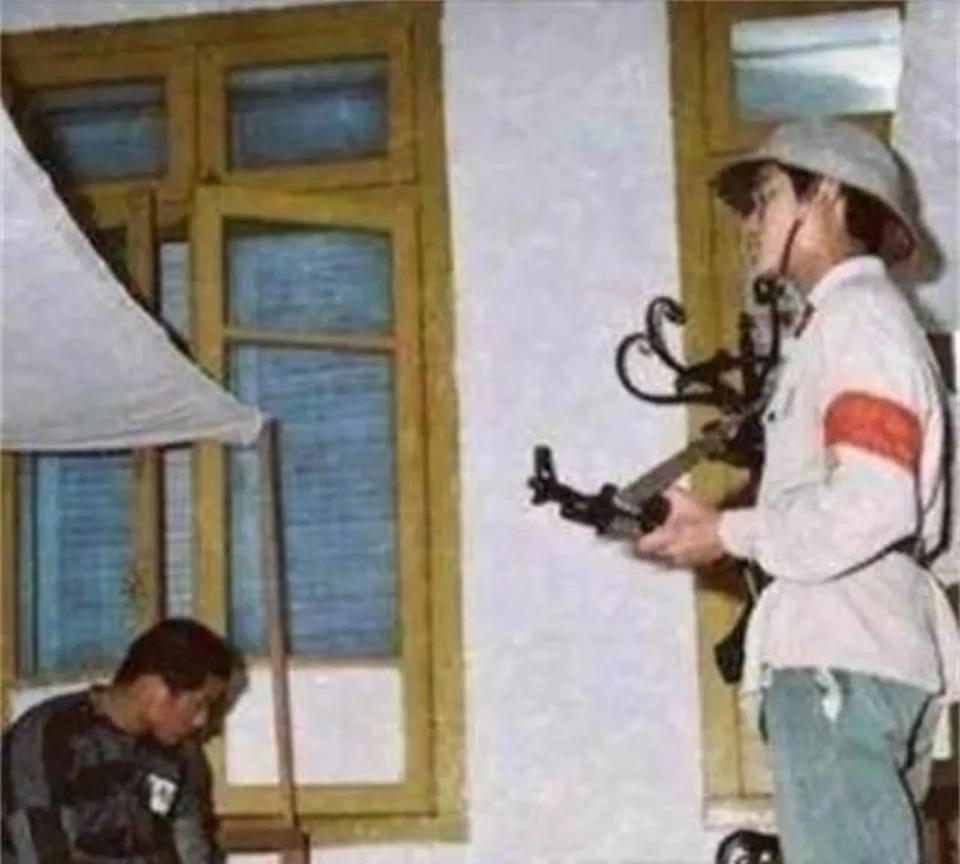

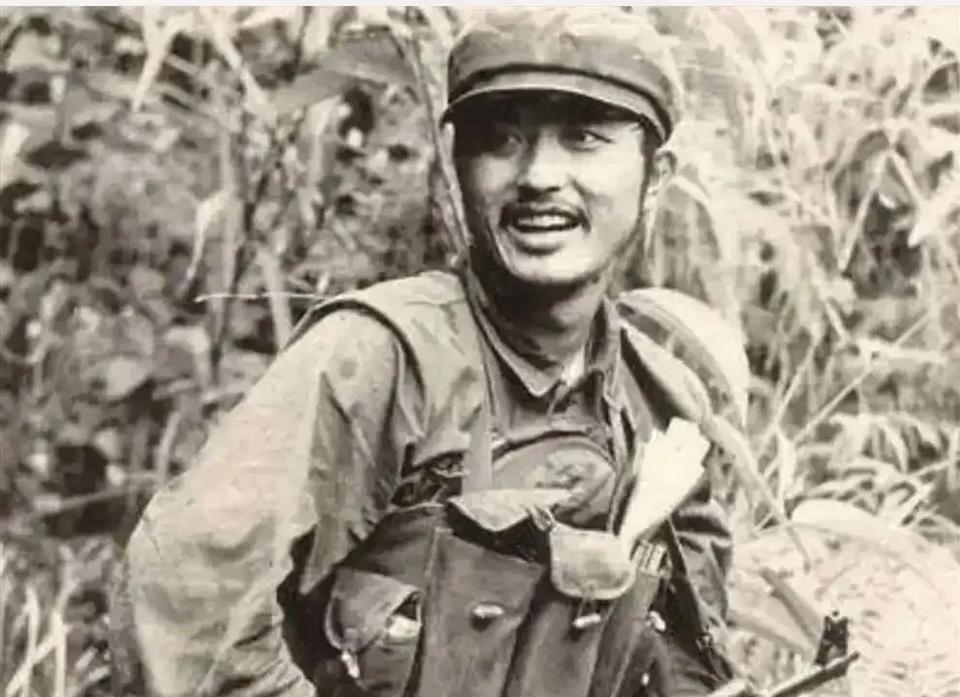

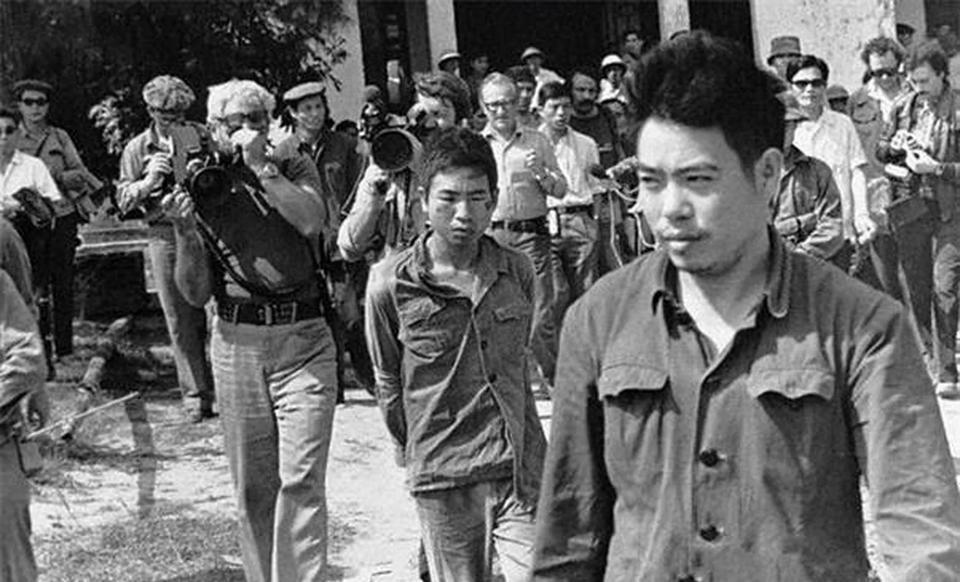

1980年冬天的北京军事法庭外,寒风卷着雪花往人脖子里钻。当那个穿着旧军装的中年人被押进来时,旁听席上突然有人倒吸凉气——这不是当年在边境被传“唯一一个带着全连当叛徒”的冯连长吗?他鬓角发白,脊背却挺得笔直,只是看向被告席的目光里,藏着比寒冬更冷的东西。 时间倒回1979年3月,对越自卫反击战进入尾声。冯增敏所在的50军150师原本是预备队,看着兄弟部队在前线打得震天响,战士们早就憋了股劲。谁能想到,真正的考验来得这么狠——当他们奉命担任殿后掩护时,越军像发疯的豹子般扑上来,3月11日那晚的枪炮声,把整个山林都烧红了。 “连长,咱们被包围了!”通讯员浑身是血地爬过来时,冯增敏正在用刺刀撬最后一箱子弹。他抬头望去,漫山遍野都是越军的手电光,像无数只绿色的眼睛在晃动。这支刚上战场的部队,很多战士连枪都没捂热乎,就被压在峡谷里打了三天三夜。更要命的是,电台早就被炮火炸坏了,没人知道援兵什么时候来,甚至没人知道他们还在不在作战地图上。 “把伤员集中到中间!”冯增敏嗓子早就喊哑了,看着身边越来越少的战士,心里比刀割还疼。最小的通讯员才17岁,揣着半块硬馒头非要让给他:“连长你吃,吃完了才能指挥咱们突围。”可突围谈何容易?敌人占据着制高点,轻重机枪像泼水似的扫下来,好几次冲锋都被压了回来,阵地前堆着战友的遗体,鲜血把泥土泡成了酱紫色。 到了第四天中午,情况彻底绝望了。全连只剩下203人,子弹打光了,手榴弹早扔完了,就连刺刀都卷了刃。伤员们疼得直打哆嗦,却咬着牙不哼一声——他们知道,现在连包扎的纱布都没了,哼一声只会让连长更难受。冯增敏摸遍所有人的口袋,只找到半块压缩饼干,掰成203小块,却没人肯吃。“兄弟们,咱当兵的不怕死,”他蹲在地上,挨个握住战士们的手,“可你们看看,还有这么多小年轻,他们爹娘要是知道娃连个全尸都留不下,得多难受?” 这话像重锤砸在每个人心上。有个战士突然哭出声:“连长,我想家,想我娘烙的饼……”哭声像传染病似的蔓延开来,却没人骂他孬种——谁不想家呢?但谁也没想到,冯增敏接下来的话让所有人都傻了:“咱们投降吧。” 空气仿佛凝固了。不知过了多久,有人低吼:“连长你开玩笑吧?咱解放军哪有投降的道理!”冯增敏猛地站起来,脸上全是泪:“我知道这是死罪!可你们看看,还有多少人能拿得动枪?就算拼到最后,剩下的伤员怎么办?敌人已经喊话了,只要放下武器,就保证不杀俘虏……”他声音越来越小,最后蹲在地上狠狠捶自己的头:“要杀要剐,等回国后我一人担着!” 投降的过程比想象中更屈辱。越军端着枪围过来时,冯增敏第一个扔下枪,却把所有战士护在身后。他看着曾经并肩的兄弟被推搡着带走,指甲深深掐进掌心——那一刻,他知道自己的军人生涯彻底完了,但至少,202个兄弟还活着。 回国后的审判来得很快。法庭上,当法官问他为什么选择投降,冯增敏只说了四个字:“无奈之举。”他没提那些三天没合眼的夜晚,没提伤员们抓着他衣角的手,更没提自己偷偷藏起的最后一颗手榴弹——那是留给自己的,万一越军反悔,他打算拉响手榴弹和敌人同归于尽。但最终,越军没杀他们,只是把他们关在潮湿的土牢里,用带刺的藤蔓抽打,用发霉的饭团折磨。当两个月后被交换回国时,202名战士瘦得脱了相,却没有一个人骂冯增敏,反而在他被带走时,集体立正敬礼。 如今再说起这段往事,当年的幸存者们大多沉默。有人说他丢了军人的脸,也有人偷偷抹泪:“当时要不是连长,我们早成了山上的野鬼。”冯增敏出狱后,回到老家种地,很少提起当年的事。直到有人问他后不后悔,他望着远处的青山,缓缓说:“军人的字典里不该有‘投降’二字,可当连长的,不能让兄弟们白死。” 战争从来不是非黑即白的判断题。在那个弹尽粮绝的峡谷里,冯增敏选择了一条最艰难的路——用自己的名誉和自由,换202个年轻的生命。他或许不是传统意义上的英雄,却用另一种方式,诠释了什么叫“责任”。正如老营长后来所说:“我们不提倡投降,但也不能忘记,在绝境中为兄弟扛下一切的担当。” 那些在战火中挣扎的灵魂,终将随着岁月被人淡忘,但那个在法庭上挺直脊背的身影,那个选择背负所有骂名的决定,永远藏着战争中最复杂的人性光芒——它不是勋章的璀璨,而是泥土般沉重的、带着血痕的温柔。

评论列表