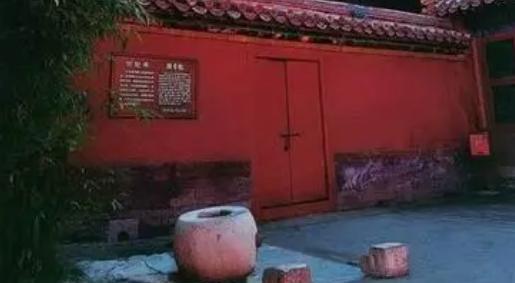

故宫所有的井水是不能喝的,故宫有72口水井,但是没有一口井水呢可以去喝,为什么? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来更多优质的内容,感谢您的支持! 在故宫庄严肃穆的红墙金瓦之下,曾藏着72口井,静静伫立在各个角落,看似普通却实则暗流汹涌。它们既是皇城中的基础设施,也是权力斗争与死亡记忆的见证。这些井,本该是供水之源,却在岁月长河中逐渐演变为紫禁城最阴冷、最隐秘的一部分。 早在明清时期,故宫内人口众多,动辄上万人常驻生活。宫中排水系统虽有设计,但因技术有限且年久失修,生活污水无法有效排出,常渗入地底,污染水源。尤其是内廷区域,因妃嫔、太监密集居住,日常洗涤、清扫等生活行为直接影响井水的清洁程度。 许多井口位置低洼,雨水夹带着垃圾、腐烂残渣顺势流入,加之部分井与护城河暗道相通,河水回流时夹杂着水生腐殖物,使得井水含有大量微生物与杂质,气味腥臭,久之甚至检测出有毒成分。 更严重的是,北京地区水质偏硬,水中矿物质含量高,未经处理的井水不仅难以下咽,还极易引发结石类疾病。为了保证皇族饮水安全,清廷早在雍正年间就已明确规定,宫井之水不得饮用,专供他用。而这种看似“闲置”的水源,却逐渐变成了后宫斗争中暗藏杀机的工具。 宫廷内部,尤其是妃嫔之间争宠残酷,手段更是层出不穷。明代万历年间,万贵妃因妒恨宫中一位受宠妃子,曾命人在井水中投下慢性毒物,以宫规名义“赐水服用”。该妃子饮后虽无明显中毒迹象,却渐渐体虚、胎死腹中。由于后宫井水水系彼此相通,毒物弥散难以查明真凶,宫廷医官也只得以“体寒脾弱”解释搪塞。这类事件并不孤例。 因井水能作为“慢毒载体”且掩藏性强,便成了不动声色的“利器”,特别是在权力核心的坤宁宫、养心殿附近,其井水更被严格监管。任何太监或宫女靠近,都会受到盘查,可见其“杀伤力”之深。 而井,不仅“藏毒”,也“藏命”。历史中不乏有人被活活推入井中,或因无助绝望自尽于井底。光绪年间,珍妃因阻止慈禧太后西逃而惹怒权臣,最终在1900年被太监推入井中溺死。那口井至今仍在,是宫中为数不多仍保留原貌的水井之一。 更早的明代记载中,也有数位宫女在重压之下投井,成为“无名鬼”。井成了冤魂的归处,成了宫人心中的“禁区”。老北京传说“井中有鬼”,并非全属杜撰。每当夜深人静,太监宫女听得水井中传出异响,便匆匆远避,不敢靠近半步。即便宫殿重建、井口加盖,这种“阴森”氛围,依旧萦绕不去。 因此,真正供皇室饮用的水从不取自宫内井,而是来自十几里外的玉泉山。玉泉山泉水清冽甘甜,自古即为上品水源。为了确保水质安全,每天凌晨都会由专人从玉泉山启程,挑着沉重的水桶进京。进城前要经过层层试毒、审味程序,还要加盖封泥,由内务府派人全程押运,沿专线运入皇城。皇帝、后妃每日饮水都有固定配额,不得私取。 皇帝用水由“上用水处”专员亲自守护,记录、分配,哪怕一滴用错都会受到惩戒。玉泉山水不仅是饮用,更是用于宫中重要典礼、宗庙祭祀和国宴,是皇家生命线的象征,也是一种无形的权力分配系统。 虽然井水无法入口,却也并非完全无用。在干旱、失火等紧急情况下,井水成为宫中重要的消防资源。故宫建筑多为木结构,一旦失火蔓延极快,必须依靠就近水井迅速扑救。部分太监宫女因犯错,会被罚到井边挑水、提桶,一日百趟,累至虚脱。井水还具象征意义,有些井被视为“墓碑”,像珍妃井便在民国后期加盖围栏,并树碑纪事,警示后人。 走到这里,我们会发现,这些看似平凡的古井,承载着的远不止供水功能,更是一段段隐秘历史的入口。它们记录着皇家生活的奢侈与残酷,也是一面映照宫廷制度的镜子。 珍妃井今天仍在,围栏之外是游客拍照嬉笑,栏杆之内却封存着百年前一段真实而惨烈的历史。这不仅是一个人的终点,更是一个时代的缩影。在凝望井口的那一刻,我们仿佛听见了那些未曾被记录下的哭声,感受到那些沉没在水下的秘密。