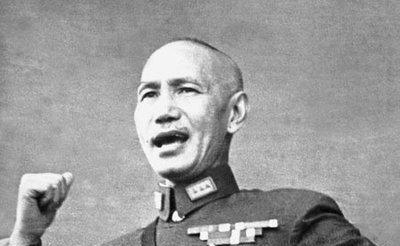

1933年2月,陈赓和廖承志在上海法租界先后被捕,廖承志一副贪生怕死的样子说:“我知道共产党在哪,但你要给我一口吃的。”可最后,法国人却后悔了…… 1933年2月,上海法租界暗流涌动,两位革命者陈赓和廖承志先后落入法国巡捕手中。面对审讯,陈赓沉默如铁,廖承志却一反常态,低声下气地说:“我知道共产党在哪,但你要给我一口吃的。”法国人以为抓住了软柿子,满心期待突破,却不知这只是个精心设计的拖延局。最终,两人安然获释,法国人追悔莫及。这段往事究竟藏着怎样的智慧与较量?故事才刚开始揭开一角。 陈赓和廖承志可不是普通人。陈赓,黄埔军校一期出身,当年还救过蒋介石的命,按理说前途无量,但他偏偏不走寻常路,因为信仰投身红军,成了国民党眼中的“叛徒”。廖承志也不简单,他是国民党元老廖仲恺的儿子,家世显赫,却同样选择了共产主义道路,和父亲的老路彻底分道扬镳。这两人,一个硬汉,一个才子,却在上海法租界撞上了共同的命运。 那时候的上海法租界是个特殊地带,法国人管着,国民党盯着,共产党也在暗中活动。陈赓和廖承志在这儿被捕,不是偶然,而是当时各方势力角逐的缩影。陈赓早就习惯了生死考验,廖承志虽然年轻,但脑子活泛得很。法国巡捕以为抓了两个大鱼,可没想到,这鱼不好钓。 被抓后,法国巡捕自然不会客气,审讯是少不了的。陈赓的反应很直接——啥也不说。他这人骨头硬得很,经历过战场生死,法国人的那点手段对他来说不算啥。沉默是他的武器,既不给敌人任何线索,也不让自己露出破绽。这种硬派作风,真挺让人佩服。 廖承志的路数完全不一样。他装出一副贪生怕死的样子,甚至主动开口:“我知道共产党在哪,但你要给我一口吃的。”这话一出,法国人眼睛都亮了,以为自己逮着了个突破口。要知道,那时候抓共产党的人,能挖出点线索可是大功一件。可惜,他们太天真了。廖承志这招压根不是投降,而是拖时间。他心里清楚,自己不说实话,法国人也没辙,只能干瞪眼。 法国巡捕也不是傻子,但这次确实被廖承志耍了。他们以为廖承志真会为了口吃的出卖同志,兴冲冲地等着他带路,结果呢?这家伙就是故意装怂,拖着不干正事。时间一长,法国人自己先沉不住气了。毕竟,法租界不是他们的天下,管得太多,国民党那边也不乐意。更别提还有宋庆龄这样的大人物在后面盯着。 说到宋庆龄,她在这件事里功不可没。她当时在上海影响力不小,跟国际社会也有联系。陈赓和廖承志被捕后,她和其他进步人士多方奔走,施压法国当局。法国人本来想立功,可一看这阵仗,觉得自己趟了浑水,再拖下去怕是得不偿失。结果呢,只好灰溜溜地把人放了。 四、背后的智慧与勇气 这事儿表面看是法国人吃了亏,但深挖下去,能看出陈赓和廖承志的聪明劲儿。陈赓的沉默不是没脑子,而是用行动告诉敌人:你啥也别想套出来。廖承志的“演戏”更绝,他抓住了法国人急于立功的心理,愣是把局面拖到了对自己有利的一方。两人一个硬一个软,配合得天衣无缝。 再说宋庆龄,她也不是光靠名气救人。她知道怎么利用当时的国际关系和舆论压力,让法国人投鼠忌器。这种智慧,不光是个人本事,更是革命者之间默契的结果。法国人后悔?活该!他们低估了对手,也没搞清楚上海这滩水有多深。 1933年的上海,不是谁想咋样就咋样的地方。法租界是外国人的地盘,但国民党想插手,共产党也在暗中发展势力。那时候,中国内忧外患,国民党忙着“剿共”,日本人虎视眈眈,租界里的外国人还想保住自己的利益。陈赓和廖承志被捕又获释,其实是各方博弈的小插曲。 法国人放人,不光是因为宋庆龄的压力,也因为他们不想把事情闹大。毕竟,租界这地方,维持稳定比啥都重要。陈赓和廖承志能脱身,既靠自己的机智,也靠外部环境的微妙平衡。这段历史,讲的不只是个人故事,更是那个混乱年代的真实写照。 回头看这段往事,真挺感慨。陈赓和廖承志,一个硬汉,一个智将,面对危险还能冷静应对,这种品质放到现在也值得学。那时候的人,为了信仰啥都能豁出去,可不像现在有些人,一点小事就喊苦喊累。法国人后悔没抓住机会,可现实就是这样,机会不是谁都能抓得住的。 再说社会背景,那时候的乱局跟现在有些地方的复杂局势也有点像。利益纠缠、势力碰撞,普通人夹在中间,其实挺难的。陈赓和廖承志能闯出来,靠的不光是运气,更是大智慧和大勇气。咱普通人或许没那么大的舞台,但遇到事儿时,能不能沉住气、动脑子,其实也挺关键。 从陈赓的沉默到廖承志的“演戏”,再到法国人的懊悔,这段历史真是看点满满。革命者的智慧让人佩服,法国人的失算也挺搞笑。你咋看这事儿?觉得廖承志这招够不够损?还是陈赓的硬气更打动你?还有宋庆龄的出手,你觉得是不是关键一击?欢迎留言聊聊你的想法,说不定咱还能挖出更多有意思的角度!