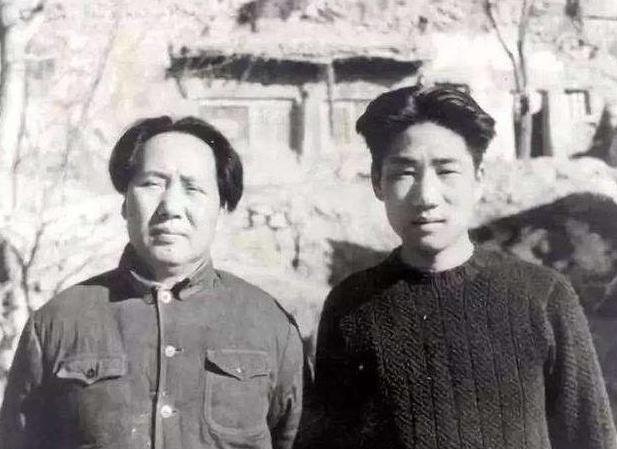

1950年,毛泽东的儿子毛岸英在朝鲜战争中壮烈牺牲。得知消息的毛主席说了句:“谁让他是毛泽东的儿子……” 1950年的秋天,刘思齐躺在北京医院的病床上,看着丈夫毛岸英欲言又止的模样。身患急性阑尾炎的她并不知道,这将是他们的最后一次相见。 "思齐,我要去一个很远的地方出差,马上就要走了,那里通信不方便,没有接到我的信,你千万不要担心。"毛岸英轻声说道,眼神中闪过一丝不安。 "你要去哪里啊?"刘思齐虚弱地问道。 毛岸英犹豫了一下:"你知道朝鲜在打仗吗?" "怎么?你要去那?"刘思齐警觉地问。 "不是啦,我这是在考你的时政哩!"毛岸英笑着岔开了话题。 三年后的1953年,一张照片彻底改变了一切。中央摄影组组长侯波递给刘思齐一张照片,照片上毛岸英穿着志愿军军服,戴着军帽,站在大雪覆盖的山坡上。刘思齐心中一震,拿着照片跑到中南海,找到了毛主席。 "爸爸,岸英是不是去朝鲜了?" 毛主席沉默片刻,只承认道:"岸英是去了朝鲜,在志愿军总部搞翻译工作。"但再没说更多。 其实,1950年10月,朝鲜战争爆发后,28岁的毛岸英便主动请缨参战。他来到志愿军总部,向彭德怀表明意愿:"彭司令,我想去朝鲜战场。" 彭德怀曾试图劝阻:"岸英同志,你在工厂的工作也很重要,支援前线生产同样是为国出力。" 但毛岸英坚持己见,拿出预先准备好的请战书:"我在苏联学过俄语和英语,还掌握了无线电技术。这些技能在前线一定用得上。" 彭德怀向毛主席汇报此事,毛主席出人意料地没有反对:"岸英的请战书早就递到我这里来了。他不想在后方工作,想到前线锻炼。这个决定权在你手上,你认为合适就安排他去。" 最终,毛岸英以"刘秘书"的身份加入了志愿军。在他加入前,这位年轻人已经走过了一段极不平凡的人生历程。 五岁时,他就被迫与父亲分离。八岁那年,他和母亲杨开慧被敌人逮捕入狱。在阴暗潮湿的牢房里,小小的岸英第一次体会到生离死别的痛苦。母亲被害后,他被送往上海,度过了漂泊的少年时代。 1936年,14岁的毛岸英被送往苏联国际儿童院学习。临行前,他收到了父亲多年来的第一封信:"岸英,你要好好学习,将来为革命事业贡献力量。"在莫斯科的十年间,他刻苦学习,掌握了俄语、英语和无线电技术。 1946年,24岁的毛岸英终于回到祖国,在延安与阔别多年的父亲重逢。建国后,他在北京机器总厂工作,住在普通工人宿舍里,从不以"主席公子"自居。有人问他为什么不住进中南海,他总是说:"我是工人,就该和工人住在一起。" 1951年初春的一个夜晚,毛主席独自坐在中南海书房内,手中轻轻抚摸着一件旧军装。这件军装,是他儿子毛岸英生前穿过的。在这个静谧的夜晚,一位父亲的思念与痛楚无法向外人诉说。 几个月前,1950年11月25日,一封从朝鲜战场发来的电报,让志愿军总司令部陷入了一片沉寂。电报上写着:"我部刘秘书在执行任务时不幸牺牲..."这位"刘秘书",正是化名隐藏身份的毛岸英同志。 噩耗很快传到了北京。1951年1月2日,中央办公厅机要室主任叶子龙拿着电报和文件来到毛主席面前。毛主席看完电报后,长叹一声:"谁让他是毛泽东的儿子呢..."然后又补充道:"战争嘛,总会有牺牲..." 表面上,毛主席像往常一样工作,对于儿子牺牲的事情只字未提。第二天一早,他专注地审阅着前线战报,参加各种会议。但总理发现,主席的烟抽得比往常多了许多。 最让毛主席煎熬的是,他不得不对儿媳刘思齐隐瞒真相。毛岸英曾嘱托妻子:"只要爸爸在北京,你每周都要去看望。"每次刘思齐来访,都会问道:"爸爸,你收到了岸英的信吗?岸英怎么这么久没来信了?" 每到这个时候,毛主席都心如刀绞,可表面上还要装作若无其事,甚至笑着安慰她,找各种理由掩盖真相。这种煎熬持续了两年多。 1951年3月,毛主席的老友周世钊来访。在这位多年挚友面前,主席终于道出了藏在心底的话:"世钊同志,你知道我为什么同意岸英去前线吗?如果我当时不派岸英到朝鲜战场作战,他就不会牺牲。但是你想,要作战就要有人去。我派谁去呢?" 主席继续说道:"自己是领导人,有儿子,我不派自己的儿子去,不派他去保家卫国,我派谁去?现在前线多少年轻人在浴血奋战,他们的父母也都是盼着儿子平安归来啊。" 这番倾诉,成为了主席唯一一次公开谈论儿子牺牲的心情。此后多年,他始终保持缄默,将这份思念深深埋在心底。 1951年2月,彭德怀从前线回到北京,专程向主席汇报战况。当谈到毛岸英牺牲的细节时,这位铁骨铮铮的将军,眼圈瞬间红了。彭德怀说,是他没有保护好岸英同志,请求处分。 主席摆摆手说:"德怀同志,这不是你的责任。在战场上,每个战士都可能牺牲。岸英是自愿去的,他和其他战士一样,都是为了保家卫国。"