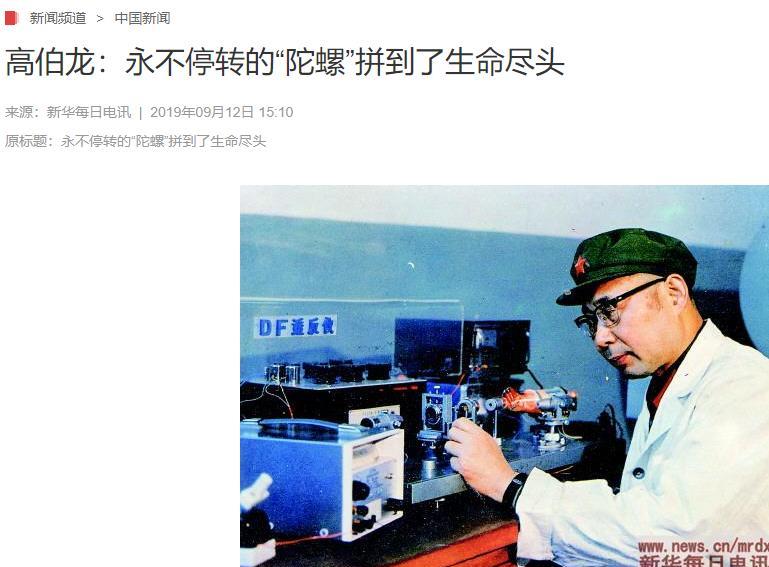

1971年,钱学森通过众多关系,在美国获得了激光陀螺的一些相关信息,急忙送到了国防科技大学,可问题是人们都对此技术知之甚少,少有人敢轻易尝试,这时,一位任职教师决定站出来试他一试! 敬请看官老爷留个“关注”,可以发表您的精彩见解,感谢分享与支持哟~ 1971年的长沙,蝉鸣撕扯着国防科大的梧桐叶,钱学森托人辗转送来的"天书"躺在实验室,泛黄纸页上潦草的公式像密码般难解。 高伯龙扶了扶玳瑁眼镜,指腹摩挲过被星号遮蔽的关键数据——这叠美国严防死守的绝密资料,此刻竟成了中国科学家必须破译的生死状。 老高,这比登天还难,同事望着实验室里仅有的三台示波器直摇头,这问题谁不知道呢? 但是高伯龙却从1960年的《物理学报》里翻出爱因斯坦相对论,铅笔在稿纸上划出沙沙声:光速不变,那我们就给激光束搭个环形赛道。 看吧,高老总是这样淡定,子夜时分,实验室的日光灯管嗡嗡作响,他突然抓起妻子缝被子的线团拆解,棉线在桌面扭曲成莫比乌斯环的形状。 老伴举着剪刀冲进来时,这个物理学家正对着棉线模型傻笑:你看,闭环路径成了! 1975年盛夏,长沙火车站工地的碎石堆冒着热气,高伯龙推着吱呀作响的板车,建筑工人看着这个穿的确良衬衫的教授捡拾边角料,善意地往车上铲了两锹: 然后,又忍不住好奇:高工,这些碎大理石拿去铺院子? 其实他们不知道,这些"废料"将在实验室里被切割成精密基座,承载着中国第一台激光陀螺原型机的命运。 镀膜车间里,丙烷火焰在真空腔体内跳着蓝绿色舞蹈,"0.1纳米,再薄就要穿孔了。"高伯龙摘下老花镜,鼻尖几乎贴上镀膜机观察窗。 当德国专家断言中国无法突破钻石镀膜技术时,他独创的"差动检测法"正用手电筒和镜片组搭建起原始检测系统。 有次膜层厚度误差让徒弟急得直薅头发,他却变魔术般掏出眼镜片当放大镜,在显微镜下调整出完美参数。 1984年立下"军令状"的那年,高伯龙瘦了13公斤,办公室的行军床上永远摊着图纸,食堂大师傅总给他留个馒头,即使总会等到冷掉。 当国外传来四频差动方案下马的消息,他把自己关在实验室三天,出关时眼窝深陷,却将新的计算稿摔在桌上:美国人栽在结构缺陷,我们的方案能绕开这个坑! 最艰难的时刻,团队只剩10万元经费,高伯龙带着学生翻遍废品站,用老式铣床改造出纳米级抛光机。 龙兴武记得,师傅半跪在机床前调试参数,膝盖在水泥地上磨出茧花,却把省下的经费全换成进口氦氖管。 当第一束绿光在暗室亮起时,八十岁的老院士像个孩子,非要拉着评审专家站三米外看光斑,结果把人家的金丝眼镜片烤出焦痕。 1994年寒冬,实验室突然爆发出压抑的呜咽,首台国产激光陀螺转动的瞬间,六个中年汉子抱头痛哭,震得玻璃窗嗡嗡作响。 高伯龙却躲到走廊,掏出皱巴巴的烟盒——这包"大前门"还是三个月前买的,他望着窗外飘雪,突然想起1962年在哈军工教书的岁月。 那时谁能想到,这个被错划为右派的助教,有朝一日能改写中国导航史? 2017年深秋,ICU病房里,89岁的高伯龙攥着新型激光陀螺设计图,手背上的滞留针随着颤抖晃动。 护士说,老人昏迷时总念叨"膜层系数要调0.05",下葬那天,北斗卫星群掠过长沙上空,导航精度定格在0.0001度——这个倔老头,终究把最后的浪漫写进了星辰。 如今,国防科大的展柜里,那台用废大理石拼凑的试验台静静矗立,年轻学员们不会想到,这个布满裂纹的"丑八怪",曾让美国军火商在国会听证会上摔文件。 而它的缔造者,那个把论文写在缝纫机上的"扫地僧",早已化作激光束本身,在时光长河里永不停歇地旋转,为后来者指引着永恒的坐标。