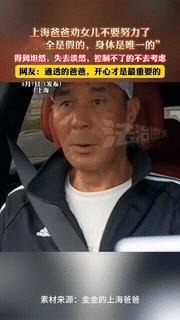

过来人的劝导!上海一女子和父亲抱怨工作不顺心,父亲却劝女儿不要努力了其他全是假的,身体是唯一的,女儿称这就是父亲不能升职的原因,随后父亲的一席话让女儿恍然大悟,网友:我三十岁我感觉我有这个境界了! 傍晚六点的上海高架桥,车窗外的霓虹与刹车灯连成一片红海。 驾驶座上的年轻白领小林第无数次向父亲抱怨项目被抢、晋升无望,后视镜里映出父亲平静的眉眼:方向盘握在你手里,但堵不堵车,不全由你决定。 这位在国企基层岗位工作三十年的老林,曾因拒绝陪领导应酬被贴上不懂变通的标签。 当女儿质疑他不争不抢才没升职时,他轻拍着车门笑道:当年车间里评先进,有人通宵造假数据,我宁可少拿奖金也要按时下班——现在他们有的三高住院,有的失业焦虑,我倒能天天接你下班。 车流缓缓移动,他指着路边外卖员的身影:你看,有人为超时罚款狂奔,也有人哼着歌等红灯。工资单上的数字,从不是评判人生的唯一标准。 这番对话让人想起苏轼被贬黄州时写下的人间有味是清欢,也与曾国藩未来不迎,当时不杂的处世哲学遥相呼应。 老一辈的反内卷并非消极躺平,而是用岁月淬炼出的生存智慧:在不可控的职场规则中守住可控的生活节奏。 当代年轻人常陷入拼命—崩溃—更拼命的恶性循环,将自我价值与职位薪资粗暴绑定,但健康与尊严才是人生真正的底线。 笔者采访过一位互联网高管,他在体检查出肿瘤后毅然辞职:用加班换来的职位,最后都交给了病历本。 反观那些将知足常乐污名化为不上进的论调,恰是消费主义与成功学合谋的陷阱。 真正的通透,是像小林父亲那样分清努力与执念的界限:全力以赴是态度,不透支健康是底线;争取机会是本能,不为虚名扭曲本性是清醒。 当社会鼓吹没有最好只有更好时,老一辈用皱纹里的从容告诉我们,人生是旷野而非赛道,你的价值,从不该由HR的KPI来定义。 文中姓名均为化名 信源:法治进行时 2025-5-9