1946年,他离开了刚结婚9天的妻子,一别42年,终于踏上了从台 湾回大陆的邮轮,一下船,他便一刻不停歇地赶往老家,让他吃惊的是,年迈的妻子已经儿孙满堂,他本想默默的离去,可妻子的话却让他老泪纵横。

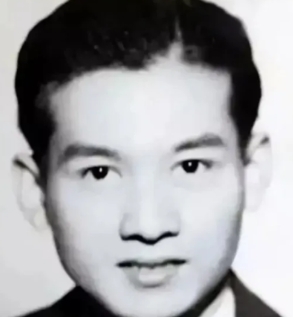

1919年,丰顺县谢家添了个男娃,这孩子赶上了五四运动的风潮,县城茶馆里说书先生讲的“民主”“科学”,就像种子落进沃土。

19岁那年,谢汉光背着蓝布包袱进了广西大学森林系,在实验室里摆弄显微镜的间隙,总爱翻看进步书刊。

日军轰炸机在头顶盘旋那年,他和同学猫着腰往防空洞搬实验器材,扭头看见教授办公室的台灯还亮着——那是地下党员在烧文件。

毕业分配去农场看似寻常,实则是地下交通站,有天收工路上,两个浑身是血的人跌进田埂,谢汉光二话不说把人藏进谷仓。

日本兵端着刺刀来搜查时,他正蹲在灶台前熬红薯粥,顺手把带血的绷带塞进灶膛。农场后山从此多了条秘密通道,夜里常有黑影背着箩筐进出。

1946年,新媳妇刚过门9天,谢汉光蹲在门槛上抽完三袋旱烟,从怀里掏出组织密令。新娘子攥着红盖头追到村口,只听见句“等不到就改嫁”。

她不知道丈夫怀里还揣着台湾省林业实验所的聘书,更不晓得自己肚子里已有了谢家骨血。

基隆港的咸腥海风里,谢汉光扶了扶金丝眼镜,他用老师张柏哲的名字在实验所领了工牌,每天拿游标卡尺量树干年轮,暗地里丈量着台湾岛的地形。

两年后《光明报》横空出世,编辑部就藏在苗圃暖房里。油墨味儿混着樟树香,报纸头版“迎接解放”的大字惊得蒋介石摔了青花瓷杯。

1950年,谢汉光正在誊写垦丁植被报告,突然有人翻墙扔进个纸团,展开是潦草八字:“老蔡叛变,速离!”他抓起煤油灯就往阿里山方向跑,胶鞋陷进泥潭也顾不上捡。

高山族村长收留他时,这个满腿蚂蟥的汉子已经3天没吃饭。村里人给他起了个土名“叶依奎”,从此林场多了个瘸腿的种树工。

38年光阴,足够让橡胶树苗长成合抱粗,谢汉光教会村民用腐殖土育苗,拿竹片编的测高仪比划着教孩子认树种。每年清明,他总要在后山烧堆纸钱,祭奠那些被枪决在马场町的战友。

有年台风掀了村公所屋顶,他趴在泥水里护住户籍册——那上面“叶依奎”三个字,是用命换来的护身符。

1987年,村里杂货店收音机刺啦响着播报“开放探亲”,谢汉光把攒了半辈子的台币换成船票,过海关时故意用高山族土话问路。踏上汕头码头那刻,他摸出贴身藏着的党员证,塑封套早磨成了半透明。

丰顺县民政局的人起初不信这老头,直到北京来函确认,补发离休金那天,谢汉光摸着崭新的存折直摇头:“该给老梁他们家里送去。”

信息来源:百度百科——谢汉光