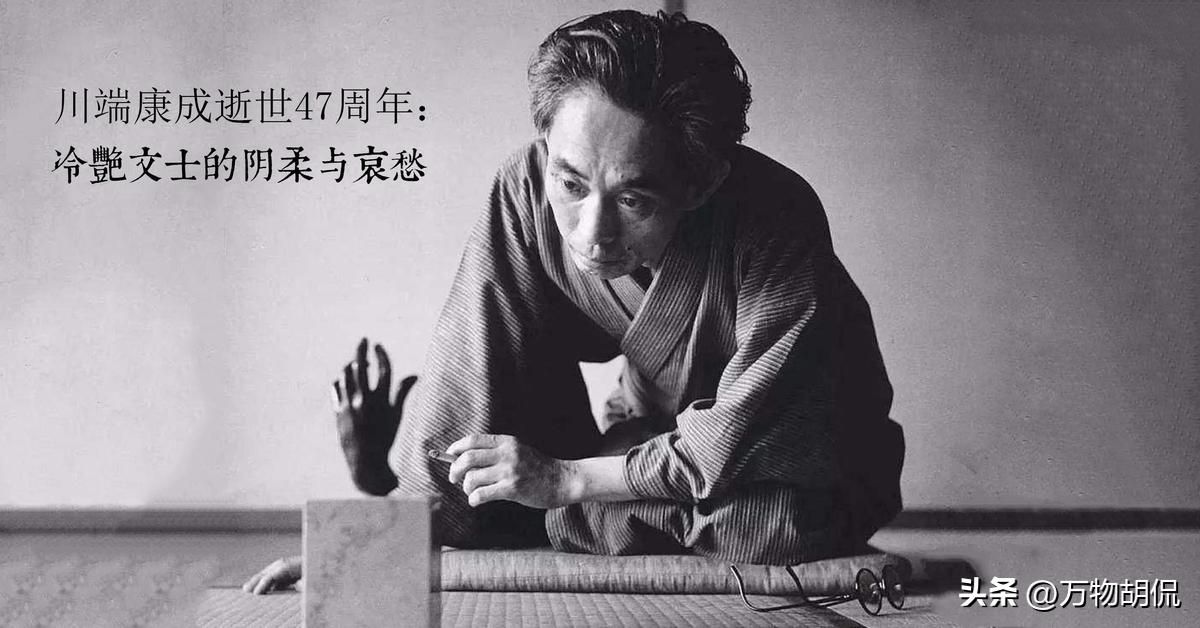

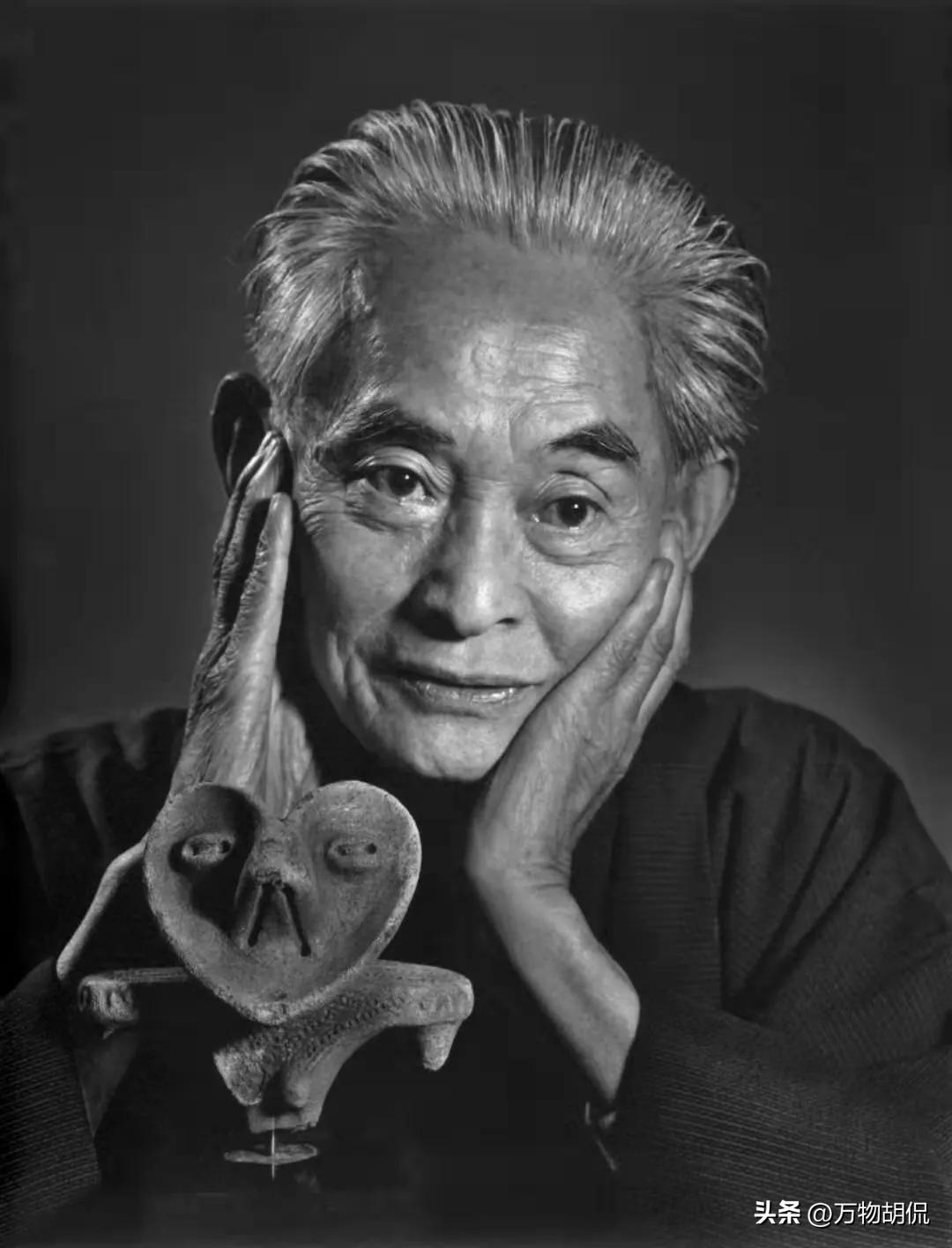

1972年4月16日的东京街头,救护车鸣笛声穿透春夜薄雾。 躺在担架上的川端康成望着车窗外流转的霓虹,用最后的气力对司机轻声道"路这么挤,辛苦你了。" 这句体恤陌生人的温柔遗言,与车内浓烈的煤气味形成刺目对比。 这位刚用煤气结束生命的诺奖得主,至死仍在践行笔下"物哀"美学中极致的温柔与残酷。 川端康成的人生标本箱里,最早的收藏品是葬礼白菊。 两岁丧父,三岁失母,七岁时祖母化作相框里的剪影,十岁姐姐病逝的咳嗽声还在老宅梁柱间萦绕。 十六岁那年,祖父的棺材合上最后一枚钉子,他成了蜷缩在神户亲戚家屋檐下的孤儿,口袋里装着记录祖父弥留的《十六岁日记》手稿。 亲戚们发现这个少年总在深夜抚摸佛龛牌位,指尖摩挲过"父荣吉""母阿源"的金漆字迹,仿佛在触摸缺席的体温。 这种与死亡的早熟对话,让他后来在《雪国》里写下"生存本身就是一种徒劳,但也是美 东京帝国大学的银杏树下,22岁的川端裹着旧和服埋头疾书。 他把四个"千代"的破碎恋情酿成《伊豆的舞女》,让女主角薰子承载所有未圆满的爱欲。 当同学在酒馆高谈存在主义时,他正用放大镜观察艺伎和服上的海棠刺绣,那些针脚里的哀愁,后来化作《古都》里双生姐妹命运交错的丝线。 1968年斯德哥尔摩颁奖礼上,他致辞时突然凝视虚空"美丽与悲哀,在日语里是同源的。" 台下无人知晓,他西装内袋藏着安定药瓶,镁光灯下的荣耀时刻,正被他拆解成《睡美人》里老人在少女胴体前颤栗的素材。 1970年深秋,三岛由纪夫切腹的血溅在盾会总部榻榻米上。 川端赶到现场时,手指抚过好友留在《丰饶之海》手稿边的短刀,刀刃映出他痉挛的瞳孔。 此后两年,他书房的《源氏物语》抄本里夹满三岛照片,批注写着"暴烈之死是最后的能剧表演。" 这种对死亡仪式的迷恋,在《山之音》里早有预兆。 主人公信吾梦见自己变成能乐面具,悬浮在儿媳菊子的青春之上。 当媒体追问三岛事件看法时,他幽幽道"那把刀本该刺进我的胸膛。" 深夜的工作室,川端将安定药片碾碎撒入威士忌。 1962年完成《美丽与哀愁》后,他的药量从每日三片增至十片,幻觉中常看见童年葬礼上的白菊变成《千只鹤》里飞舞的病态美。 医务人员发现,他最后三年的体检报告显示脑电波异常活跃,那些被药物扭曲的神经元,或许正编织着《片腕》里少女拆卸肢体的超现实画面。 1972年春天,当他停止服药试图清醒时,戒断反应带来的谵妄,反而让现实与《禽兽》中动物标本的视角彻底重叠。 选择煤气自杀前,川端仔细擦拭了诺贝尔奖章,将未完成的《蒲公英》手稿按创作年代排序。 法医报告显示,他死亡时血液酒精浓度0.25%,体内残留着五年份的安定药物代谢物。 工作室窗台上,未寄出的信件写着"真正的遗书,在《临终之眼》第三章。" 正如他笔下的艺伎总在极致美丽时消逝,这位美学殉道者用煤气构建了人生最后的情境装置。 淡蓝色火焰吞噬氧气的瞬间,恰似《雪国》结尾处银河倾泻的意象。 2023年川端文学馆特展上,那封未寄出的信被投影在环形幕布。 参观者凝视着电子化的潦草字迹,突然读懂了他所有作品里隐藏的密码。 那些反复出现的海棠、白菊与雪原,不过是童年葬礼上未能送出的花束,在文字里年复一年地盛开、凋零、再盛开。 正如他在救护车上最后的温柔,既是现实层面的体恤,更是美学意义上的谢幕。 当海棠花在纸页间永不凋零时,种花人已走进自己编织的永恒黑夜。 主要信源:(胡子说史——获诺贝尔奖后,川端康成为何最终吞煤气自杀)