他指尖捏着半块凉透的米糕,目光却黏在《大明律》中“民为邦本”四字上,晨露打湿了青布长衫也浑然不觉。

彼时谁也想不到,这个攥着书卷的岭南少年,日后会在大明的官场上,把“为民”二字活成了刻在骨血里的信条。

岭南书声:从乡塾到太学的“钻核生”邝堃的少年时光,是伴着珠江潮声与书页翻动声度过的。

他家并非望族,父亲是个靠代写书信维生的穷秀才,却总把“耕读传家”四个字贴在堂屋正中。

有年除夕,南海县下了罕见的大雪,家中米缸见了底,父亲却顶着风雪去书铺赊了本《资治通鉴》,回来时冻得手指发紫,却笑着对邝堃说:

“饿肚子能忍,脑子空了可忍不得。”

这份对书的执念,成了邝堃最鲜明的底色。

乡塾先生常说他是“钻核生”——别人读经书只记字句,他却总要刨根问底:

读《论语》“为政以德”,他会追着先生问“若遇灾年,德政该如何落地?”;

读《大明会典》里的漕运制度,他会画张简陋的河道图,琢磨“如何让江南的粮船快些到岭南?”。

十五岁那年,他徒步百里去佛山镇,只为向一位退休的老河官请教珠江水利,回来时草鞋磨穿了底,却捧着满纸治水笔记,在月光下笑得像得了宝。

明嘉靖二十八年(1549年),二十岁的邝堃背着一捆旧书、带着母亲缝的蓝布行囊,踏上了北上太学的路。

从南海到京师,他走了三个多月,沿途见了太多流离的灾民:

淮河岸边,有妇人抱着饿毙的孩子哭到失声;

河南境内,流民啃着树皮赶路,身后是被黄河水冲毁的家园。

这些画面像针一样扎在他心里,他在客栈的油灯下写了句札记:

“书中道理,若不能救百姓于饥寒,纵读万卷亦是空谈。”

在太学的三年,邝堃成了最“不合群”的学生。

同窗们忙着结交权贵子弟、钻研八股技巧,他却总往户部、工部的衙署跑,缠着吏员问赋税细则、治河章程;

别人聚在酒肆吟诗作对时,他在街头听小贩抱怨苛捐,在驿站记录过往商旅的难处。

太学祭酒曾斥责他“不务正业”,他却躬身回道:

“学生以为,正业不是写好文章,是知民间疾苦。”

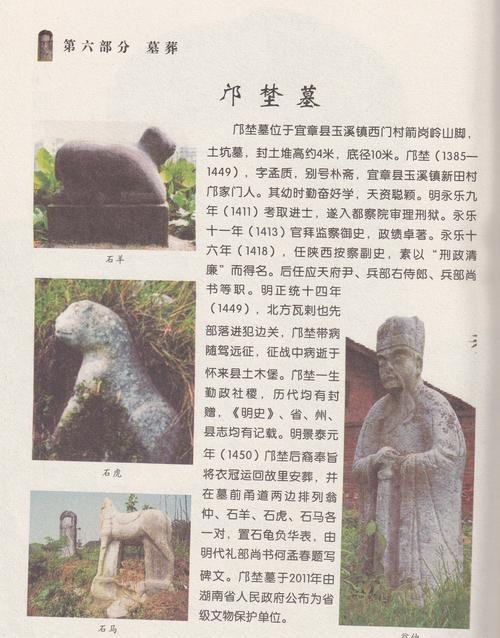

吴县治绩:把“民瘼”刻在案头的父母官嘉靖三十二年(1553年),邝堃以二甲进士出身,被授吴县知县。

彼时的吴县,看似是江南富庶之地,实则藏着诸多弊病:

倭寇刚退,沿海村落残破不堪;

地主豪强兼并土地,流民占了全县人口的三成;

县衙里的吏员勾结乡绅,赋税账簿乱得像堆废纸。

他到任那天,没有鸣锣开道,只带着一个随从,穿着便服走了半个吴县.

看到的是断墙残垣里啼哭的孤儿,

是田埂上望着荒田叹气的老农,

是码头边被苛税逼得跳河的商贩。

当晚,邝堃把县衙的烛火点到了天明。

他在案头贴了张纸,上面写着“民瘼二字,刻心不忘”,然后提笔拟了三条政令:

第一,凡倭寇残破的村落,免三年赋税,官府拨粮种助其复耕;

第二,清查全县土地,豪强多占的田亩一律收回,分给流民;

第三,革除县衙冗余吏员,所有赋税收支张榜公示,让百姓看得明白。

当地最大的豪强、前吏部尚书的侄子顾三,带着百余名家丁堵在县衙门口,拍着门喊:“邝堃你个岭南小官,也敢动顾家的田?”

邝堃没让人开门,只隔着门板高声道:

“顾公子,田是朝廷的田,民是大明的民。你多占一亩,就有一户百姓饿肚子——这田,我不仅要动,还要动到底。”

第二天一早,邝堃带着衙役去顾家查田。

顾三让人放恶犬拦路,他却亲手捡起一块石头,砸向狗链,沉声道:

“今日查田,有我在,谁也拦不住。”

他当即把顾三押回县衙,按律治罪,将追回的粮食和土地分给了百姓。消息传开,吴县百姓扶老携幼去县衙门口磕头,邝堃站在台阶上,对着百姓深鞠一躬:

“这是我该做的,不必谢我,要谢就谢大明的律法,谢你们自己的辛苦。”

在吴县的五年,邝堃干了太多“得罪人”的事:

他疏通了淤塞多年的胥江,让灌溉的水淌进了千亩稻田;

他在县城办了三座义学,让穷人家的孩子也能读书;

他改革了徭役制度,让豪强和百姓一样服役,不准徇私。

有次,苏州知府为了讨好上级,要吴县多缴两万石粮,邝堃直接写了封奏折,历数吴县百姓的难处,竟把这事顶了回去。有人劝他“别太刚,会得罪上司”,他却笑着说:

“我怕得罪百姓,不怕得罪上司。”

离任那天,吴县百姓自发在路边摆了香案,送的米酒、糕点堆成了山。

邝堃什么也没要,只带走了百姓送的一块木牌,上面刻着“吴民父母”四个大字。

他把木牌绑在行囊上,一路南下赴新任,木牌随着脚步轻轻晃动,像在提醒他:无论到了哪里,都别忘了当初的誓言。

赣南抗倭:脱下官袍提刀的“邝将军”明嘉靖三十八年(1559年),邝堃调任赣州知府。彼时的赣南,正是倭寇侵扰最烈的地方.

倭寇从福建沿海登陆,窜入赣南山区,烧杀抢掠,甚至攻陷了瑞金县城,百姓深受其害。

邝堃到任时,赣州城的城门白天都关着,街上行人稀少,商铺大多闭店,空气中都带着恐慌。

他没先去知府衙门,而是直接去了赣州卫的军营。

看到的却是士兵们军纪涣散,有的在赌钱,有的在喝酒,盔甲扔在一边生了锈。

卫指挥使见了他,还满不在乎地说:

“倭寇凶悍,咱们守着城就好,没必要去招惹。”

邝堃听了,当即把桌上的酒坛掀翻,厉声说:

“城是百姓的城,若倭寇来了,咱们守不住,百姓怎么办?你们穿的是大明的盔甲,拿的是朝廷的俸禄,岂能贪生怕死?”

当天,邝堃就接管了赣州卫的兵权。他做的第一件事,是招募乡勇。

他亲自去山区的村落,对百姓说:

“倭寇抢的是你们的粮,烧的是你们的房,杀的是你们的亲人。咱们只有团结起来,才能把他们赶出去。”

百姓见知府大人都敢跟倭寇拼命,纷纷报名,没几天就招募了三千乡勇。

接着,他开始练兵。

每天天不亮,他就穿着铠甲站在练兵场上,亲自教士兵们刺杀、射箭,累了就和士兵们一起吃粗米野菜。

有次练兵时,他不慎从马上摔下来,胳膊擦破了皮,士兵们劝他休息,他却爬起来继续练,说:

“我这点伤算什么?倭寇刀下的百姓,伤得比我重多了。”

嘉靖三十九年(1560年)秋,倭寇三千余人围攻赣州下辖的石城县。

邝堃接到消息,立刻带着两千士兵和乡勇驰援。

走到半路,探子来报,倭寇已经攻破了石城的外城,正在城内烧杀。

邝堃当即下令:

“加快行军,晚一步,石城的百姓就完了!”

军队赶到石城时,正撞见倭寇在街头砍杀百姓。

邝堃没等军队列阵,就拔出佩刀,大喝一声:“跟我上!”率先冲了上去。

士兵和乡勇见知府大人冲在前面,也都红了眼,跟着杀了过去。

这场仗打了整整一天,从街头杀到巷尾,邝堃的铠甲被鲜血染透,手臂也被倭寇的刀砍伤,却始终没退一步。

直到夕阳西下,倭寇终于支撑不住,狼狈逃窜,石城才得以保全。

战后,邝堃站在石城的城墙上,看着满目疮痍的街道,看着百姓们在废墟中寻找亲人,忍不住红了眼眶。

他让人把战死的士兵和百姓好好安葬,又亲自去慰问受伤的百姓,给他们送药送粮。

有个老太太拉着他的手,哭着说:

“大人,若不是您,我们早就死在倭寇刀下了。”

邝堃握着老太太的手,轻声说:

“保护你们,是我的本分。”

在赣南的四年,邝堃率领军民与倭寇大小百余战,未尝一败。

他不仅击退了倭寇,还在赣南修建了数十座堡垒,组织百姓开垦荒地,让战后的赣南慢慢恢复了生机。

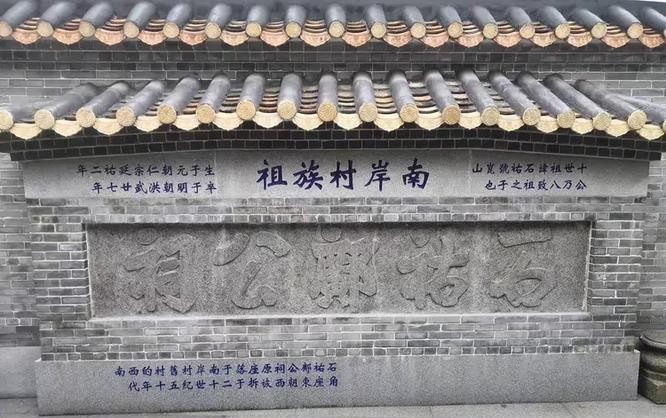

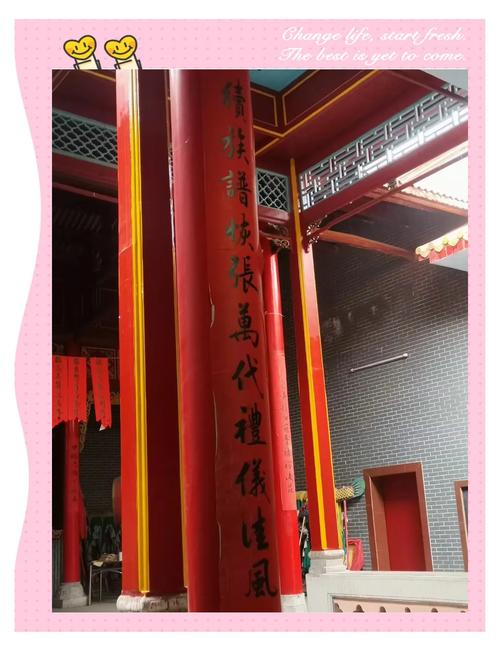

当地百姓为了纪念他,在赣州城里建了座“邝公祠”,每逢过节,都有人去烧香祭拜。

暮年归乡:把余生献给桑梓的“邝先生”明隆庆四年(1570年),五十岁的邝堃因积劳成疾,向朝廷请辞,获准归乡。

离开赣州那天,百姓们送了他几十里路,直到看不见赣州城的影子,才依依不舍地回去。

邝堃坐在马车上,看着窗外熟悉的岭南风光,心里却想着:“终于可以回家了,终于可以为家乡做点事了。”

回到南海县后,邝堃没闲着。

他看到家乡的乡塾太少,穷人家的孩子还是没书读,就用自己的俸禄办了五座义学,还亲自去义学讲课,教孩子们读书写字,也教他们做人的道理。

他常对孩子们说:

“读书不是为了做官发财,是为了明白道理,是为了能帮到身边的人。”

南海县的珠江支流经常泛滥,淹没两岸的农田。

邝堃知道后,不顾自己的病痛,带着百姓去疏通河道,修建堤坝。

他和百姓们一起扛石头、挖泥土,累了就坐在田埂上歇会儿,渴了就喝口山泉水。

有百姓劝他:“大人,您都这么大年纪了,别这么辛苦。”

他却笑着说:“我是南海人,家乡的水,家乡的田,我岂能不管?”

在乡居的十年里,邝堃还整理了自己多年的为官笔记,写成了《治政录》一书。

书中记录了他在吴县、赣南的治政经验,也写了他对民生疾苦的思考,他希望这本书能给后来的官员一些启发。

他在书的序言里写道:“为官者,当以民为念,以国为家。若能如此,何愁天下不治?”

明万历八年(1580年),六十岁的邝堃在睡梦中安然离世。

临终前,他对家人说:

“我这一辈子,没做过什么大事,只是尽了自己的本分。我死后,不要厚葬,把我的俸禄剩下的钱,都捐给义学,给孩子们买些书。”

邝堃去世的消息传开后,南海县的百姓都哭了。

他们自发地为邝堃送葬,队伍从邝家老宅一直排到了墓地,绵延数里。

后来,南海县的百姓也在县城里建了座“邝公祠”,与赣州的“邝公祠”遥相呼应,成了两地百姓纪念这位循吏的地方。

如今,四百多年过去了,邝堃的名字或许不再为太多人所知,但他在吴县疏通的胥江依然流淌,在赣南修建的堡垒依稀可见,在南海创办的义学虽已改建,却仍有孩童在那里读书。

那些他曾守护过的百姓,那些他曾付出过的心血,都化作了大明历史里一抹温暖的亮色,提醒着后人:何为为官之本,何为为民之心。