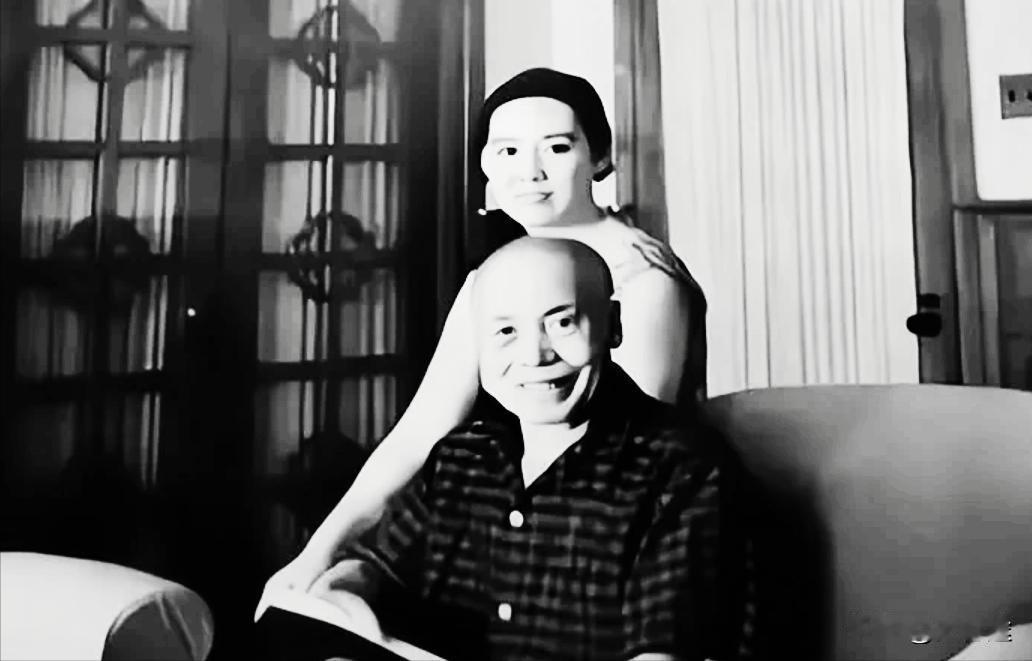

1966年,李宗仁和胡友松新婚合影,相差48岁,3年后去世仔细看胡友松颜值是真不错,两人看着也是满般配的! 一九六六年春,东直门外那座老宅的枯槐抽出嫩芽,斑驳墙面在午后阳光下泛着微暖。 屋内的李宗仁已步入古稀之年,丧偶的阴影依旧笼在眉间。 秘书程思远留意到他夜深常对影无语,便托友人张成仁物色一位既能照料生活又能宽慰精神的女子。张成仁想起北京积水潭医院里那位沉静勤勉的年轻护士胡友松,便转给程思远一张资料卡。 卡片上写着:一九三九年生,上海人,医学院毕业后留京行医,性情坚韧,待人坦诚。 初次见面,胡友松被安排为“临时护理”,面对昔日风云人物并无惧色,以专业口吻询问病情与作息。 李宗仁注意到她手指因常年拿剪刀而有细小茧子,心中微动。 短短几日,相处无声却流畅:她替他调药,一边低声提醒服用时间;他偶尔讲起桂林旧事,她边听边在小本上记下注意事项。 院子里的鸽子偶尔拍翅,他抬头瞧见她站在窗边给花浇水,光线落在侧脸,像极了江南春雨中的新竹。 妻子郭德洁去世带来的伤口尚未愈合,但生命自行寻找缝合的线。 一连数周,李宗仁习惯了茶几上的温水和枕边的咳嗽糖,心里那点柔软随晨练时的白雾悄悄扩散。 一天午后,他放下笔,对胡友松说:“若愿意,留下来做伴,可好?”声音不高,却直抵对方耳中。 胡友松愣住,一句“要考虑”哽在喉咙。 她从未设想与比父亲年长的男人共度余生,更担心舆论风口。 回宿舍后,她翻出母亲寄来的一封旧信,信里只写了几行关切的话,自幼的漂泊与缺位让她知道,世上最难得的是被尊重、被珍惜。 翌日天光未亮,她敲开书房门,说:“答应了。” 婚礼极其简单:几位旧友作证,程思远草拟文件,胡友松着一袭浅蓝旗袍。 礼成那晚,廊灯映照漆门,她用颤声请求分房。 原因一句“还没准备好”,李宗仁点头,转身去了隔壁。风掠过窗棂,屋里只剩沉默,两颗心却各自牢记这份体贴。 接下来的日子像旧墙边爬藤,一点点攀附成景。 清晨李宗仁练字,手腕略颤,胡友松远远递上羊毫;午后他口述往事,她伏案整理,偶有疑问便翻档案求证;夜里他咳得厉害,她不敲门就推入姜汤。 许多北京人都在议论这段 “老少配”,猜测动机,数说遗产,她在菜市口买豆腐时照例被人指指点点,只低头称价,从不辩解。 李宗仁听见闲话,笑说:“闲言哪能挡得住两碗热汤。”说罢转身给她披上一件旧呢大衣。 一九六八年四月,李宗仁因肺炎住进宣武医院。 病房窗外是高耸白杨,枝头新叶尚薄,胡友松寸步不离,护士长感叹:“同仁相护,也不过如此。” 夏末,直肠癌的诊断结果如落石,她手握病历本时指节发白。 李宗仁看见,轻声说:“别怕。”那年八月,北京闷热异常,他的体温持续高烧,她在走廊尽头偷偷抹泪,转身又面带微笑端药回病房。 一九六九年一月,城里飘起雪粒。 病床前,李宗仁握着她的手,眼里是久旱后的清泉:“有你陪我走到这里,不枉人生。”话音微颤,却无怨无悔。 几星期后,他安静离去。 葬礼简朴,灵柩覆以青布,送行者多为旧部与亲友。 胡友松穿一身黑,神色沉静。 办完所有手续,她返回空荡宅院,看见那张摇椅的藤编早已散丝,仍伸手轻拂,像在抚平岁月褶痕。 外界猜测她会继承巨额遗产,实际只拿走日常衣物与几箱手稿。 她回医院上班,排班表里名字依旧在夜班那一列。 九十年代,台儿庄邀她居住纪念馆旁,她收拾简单行囊南下。 那是一片与北平截然不同的水乡,石桥横跨运河,岸边排列青瓦民宅。 她住的小屋背靠纪念馆,推窗能见李宗仁铜像端立。 清晨,她常在像前站一站,随后提水淘米。 当地小贩渐知她身份,买菜时会赠把葱花,她笑着道谢,把葱塞进草编篮。 晚年生活质朴至极:晒被、写信、收听收音机里的评书。 偶有访客想听传奇,她只淡淡讲李宗仁好脾气、好茶道,从不渲染战功。 有人追问新婚夜锁门细节,她轻轻摇头,说那是两人之间的小秘密,与旁人无关。 二○○八年秋,胡友松在台儿庄卧病。 昏睡间,她叮嘱乡医把墙上那张李宗仁与她的合影擦净,再交代把未寄出的几封信烧掉。 十一月二十五日,她静静合上双眼。 遗物中除了旧医学笔记,就是一本发黄的家用账本,上面记录两人共同生活的柴米油盐。小屋的窗仍对着纪念馆,那尊铜像在晨曦里依旧沉稳,她却已化作另一道光,伴在侧旁。 今日翻检史料,战役数据依旧冷硬,但李宗仁在病榻上那句“有你陪我走到这里”,别有温度。 胡友松把这温度留在心底,用沉默守护岁月。 若说传奇,也许传奇就在于:相隔近半个世纪的两颗心,在动荡年代里找到各自最柔软的归宿。