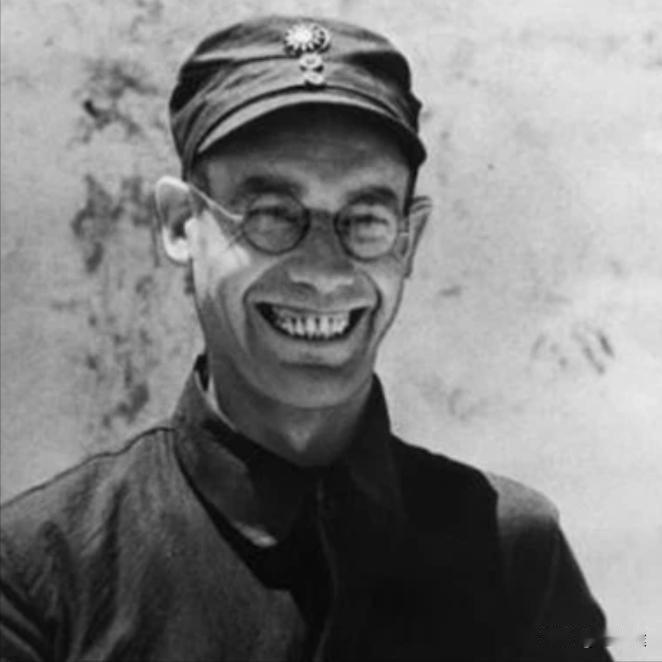

1937年,李德以“无法适应延安的生活”为由想返回苏联,毛主席好言相劝道:“听说苏联正在搞大清洗运动,你若在这个风尖浪口回去,弄不好还会有生命危险,希望你三思而后行!” 中央苏区的冬季带着潮湿的寒意,红军在狭窄山谷中穿行,疲惫的脚步声伴随着硝烟味。 数次反“围剿”取胜后,苏区呈现久违的生机,可局面并未因此稳固。 博古和李德抵达中央领导层后,理论色彩浓厚的命令如同生涩的外来符号,自上而下覆盖既有部署。 李德手握共产国际授予的权威,沿袭西式阵地战思维,一道道壕沟和火力点在赣南丘陵间匆忙构筑,却没能抵挡住国民党步步紧逼的铁壁合围。 第五次反“围剿”失利,红军伤亡惨重,被迫离开经营多年的根据地,踏上漫长征途。 战争的骤变不仅击碎苏区烽火,亦点燃路线之争的烈焰。 行军途中,毛泽东在简陋的帐篷内多次指出李德战术与中国地貌、兵员状况脱节,直接导致被动挨打。 批评毫不含糊,却只针对军事方法。 私下里,警卫员常被派去探望那位高鼻深目的德国顾问,送上一点炒米或半块干肉。 毛泽东曾低声叮嘱身边人:远离故土的外国同志投身中国革命,这份勇气值得敬重。关怀并未因指挥权更替而中断,反倒在最艰难的时刻显得格外暖人。 翻越乌蒙山的清晨,薄雾像湿棉花一样裹住山道,张的骑队自背后急速逼近。 为迫右路军南返,张派副参谋长李特携带总前委信件追赶。 李特在马背上挥舞文件,声称擅自北上是“逃跑主义”,言辞刺耳。 彭德怀气血上涌,当场喝问对方是谁在违背会议决议,双方剑拔弩张。 山风呼啸,局势一触即发。 李特被激得失去理智,拔出左轮指向,枪口寒光闪烁。危急间,李德高大的身影扑向李特,粗壮手臂死死钳住对方手腕,枪声被生生扼住。 山谷回声轰鸣,紧张气息仍在空气里盘旋,却无人再敢轻举妄动。 那一瞬,李德以行动阻止历史可能的岔路,也让很多战士第一次用全新的目光审视这位备受指责的洋顾问。 分路而行后,张南下受挫,川西军阀的炮火击碎了南进幻想。 不到一年,仓皇北上的四方面军重新与中央主力会合,正应了当初毛泽东在山口所言。 李德的选择在此时更显坚定,他跟随北上队伍踏过草地雪山,再未回头。 漫长跋涉考验意志,饥饿、严寒、沼泽、伤病像幽灵一样追逐每名红军,但李德始终没有掉队。 他是长征全程唯一的外国成员,这段经历后来被不少人视作跨国革命情谊的象征。 到达陕北后,窑洞的黄土墙面透着料峭凉意。 李德的组织关系设在远郊的红军大学,每次开会需在崎岖山路上往返数小时。 毛泽东获悉后,亲自批示调他至留守兵团参加生活会。 萧劲光时任留守兵团司令,两人在中央苏区曾因军事分歧关系紧张,如今又共事同处,这种安排既考验胸襟,也消解旧日嫌隙。 李德面露不好意思,萧劲光爽朗一笑,主动伸出手,往事轻轻翻过篇章。 窑洞里燃起松枝火,光影映照墙壁,萧劲光与李德促膝长谈,那一晚的炉火不仅驱散寒意,更融化隔阂。 延安物资匮乏,粗茶淡饭难以入口,李德常因饮食不适而消瘦。 1937年,莫斯科政治风暴的消息随国际电波传来,李德萌生归国念头。 同年冬夜,毛泽东在枯叶飘摇的土坡与他散步,语气诚恳地提出苏联正处敏感时期,贸然回去风险极大。 昏黄煤油灯下,两人对坐窑洞,长谈到深夜,李德沉默良久,点头接受建议,暂且留下。 延安的风刮过窑顶,带走窑洞里一点灯火味,也将这番劝告深深刻在李德心底。 时局激荡,战线东移,李德终在1939年踏上返回苏联的旅程。 临别前夕,他走进杨家岭,再次向毛泽东致谢,神情复杂。 毛泽东站在静默的土坡,看他远去的背影,左手插在旧棉袍口袋里,右手轻轻挥了下,动作并不夸张,却将过往一并送走。 此后很长时间,延安窑洞再未出现那个说着夹生中文、爱写长篇条令的高个子身影。 回望这段历史,路线之争如同锋利刀刃,在苏区战场上割裂胜败,也割开阵营,但并没有割断人与人之间的情义。 毛泽东对李德的批评坚决直接,立场分明,却始终保有对革命者的尊重与善意。 宽容不是无原则的纵容,护佑亦非对错误的遮掩,而是一种相信同志本质、重视共同理想的情感延续。历史书页翻到今天,故事依旧闪着温度:山谷里枪口被压下的一刻,窑洞里炉火映照的笑容,以及陕北寒夜的低声劝诫,都在提醒后来人,胜负之外,胸襟与信任同样能塑造未来。 正因如此,毛泽东与李德的相处史才显得立体而动人,既见锋芒,也见柔光。 两条截然不同的轨迹在特定时空交汇,一个以大度成就领袖风范,一个以勇毅弥补早期失误,最终共同写下革命长卷中无法忽视的注脚。