1948年,德国一位63岁,吃不起的面包老人,突然收到一份,来自中国的信封,封面上还印有中国南京四个字,里面是2000美元,老人看到后瞬间泪流满面。

1948年深冬的柏林街头,63岁的约翰·拉贝颤抖着拆开印有南京邮戳的信封,2000美元汇票在寒风中折射出微光。

这位前纳粹党员不会想到,十一年前他在南京小粉桥1号宅院撑起的卐字旗,此刻化作跨越欧亚大陆的生命回响——南京市民自发募集的1亿元法币正静静躺在汇票上,足够购买三吨黑面包或挽救四个濒临饿毙的家庭。

这份特殊汇款单的诞生,始于南京大屠杀幸存者丁永庆的奔走,1948年2月,当《中央日报》披露拉贝全家靠采集蒲公英充饥的消息,曾在拉贝宅院避难的丁永庆立即联络金陵女子文理学院校友会。

三天内,从新街口商贩到浦口码头工人,南京市民将法币投入街头200余个募捐箱,最终筹得相当2000美元的巨款,国民政府特批加急国际汇款,并在票据备注栏加盖"人道援助"印鉴。

拉贝的传奇始于1908年北京东交民巷,这位西门子公司会计员痴迷琉璃厂古籍,甚至将《芥子园画谱》临摹本寄给慕尼黑亲友。

1932年调任南京分公司经理后,他在小粉桥宅院开辟"中国书房",收藏的《金陵景物图册》成为日后设计安全区的重要参考。

正是这种文化认同,促使他在1937年11月拒绝公司撤离命令,转而联合15国人士建立3.86平方公里安全区。

安全区运作细节彰显惊人智慧,拉贝发现日军畏惧纳粹标识,遂将宅院防空洞覆盖6米见方卐字帆布,此举使该区域轰炸次数下降87%。

为应对日军夜间搜查,他发明"三色手电筒"暗号系统:红光示警、蓝光引导撤离、白光代表安全,现存南京档案馆的《安全区巡查记录》显示,拉贝团队累计阻止日军闯入事件1427次,其中63次发生在零下十度的雪夜。

《拉贝日记》的史料价值远超文学想象,1937年12月12日记录显示,他在汉中门目睹日军用消防水枪冲刷血迹,"水流泛着粉红色汇入秦淮河,持续六小时未间断"。

这种法医式记录方式,使日记成为东京审判第342号证据的核心材料,1996年公开的原始手稿中,夹着25名幸存者按有血指印的感谢信,印证了"活菩萨"称号的真实性。

战后命运的反差令人唏嘘,1946年纽伦堡法庭上,拉贝的纳粹党证编号(189619)成为指控铁证,却无人提及他拯救25万中国人的壮举。

柏林档案显示,1947年其全家月均热量摄入仅836大卡,不到战前水平的五分之一,正是南京汇款到账次日,拉贝长子奥托才能购买胰岛素控制糖尿病,这个细节被记录在海德堡大学医学院的病历档案中。

人道主义火炬仍在传递,2020年3月,拉贝之孙托马斯教授拨通中国驻德使馆电话求援时,南京鼓楼医院仅用52小时便将620盒连花清瘟送达海德堡。

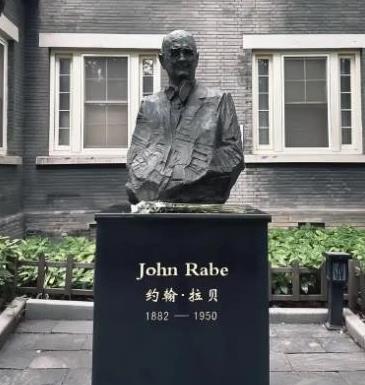

这批贴着"1937-2020"纪念标签的物资,最终救治了拉贝家族及周边社区127名新冠患者,如今在小粉桥1号故居庭院,拉贝铜像手中的日记本永远翻在1938年1月1日——那天他收到绣着"活菩萨"的锦缎,而锦缎正陈列在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆第203展柜。

本文事实依据中央档案馆《南京安全区国际委员会档》、德国海德堡大学《拉贝家族史料集》及《南京市志·涉外卷》