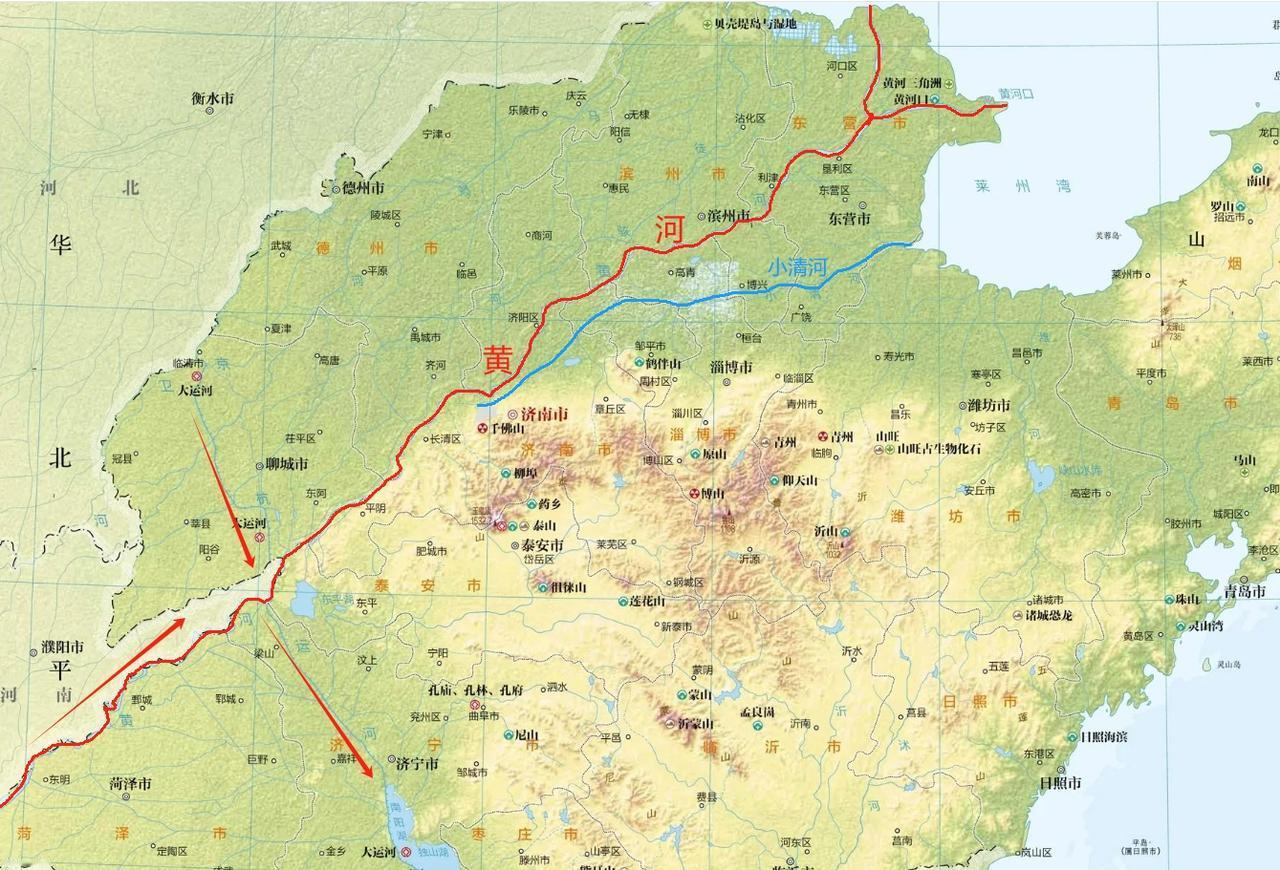

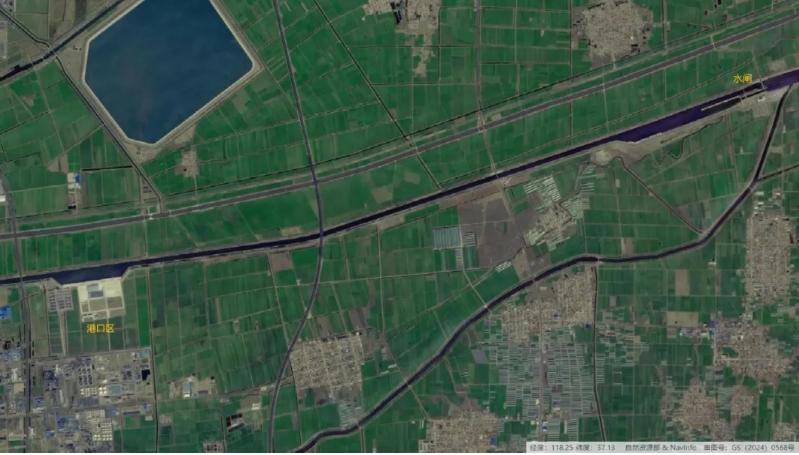

山东小清河都通航了,为啥黄河不通?小清河长度233公里,流域面积10336平方公里,长度和流域面积在华北可以算中等河流,年径流量才7.7亿立方米。在南方看来,小清河可以说是一条小水沟。而黄河再不济,也是世界第七长的大河,近年最新的数据,年均径流量大约569亿立方米(干流最大站点的数据),每年流入大海的水量也有226亿方,有小清河30倍那么多! 为啥山东省发展航运,整治小清河,而不是黄河?这充分说明了一个道理,河流的航运需要一定的水量,但最需要的是稳定的水文环境。黄河水量虽然不算少,淮河也就是这么多水,航运很发达,黄河最大的问题是水文环境不稳定,汛期水多,河床宽广,泥沙量大,旱季水浅,还有河床高,水文变化太大了,要开挖和通过船闸调节水量,难度很高。 不过,难度再高的事情,经济价值大,相信以后会实现的。小清河只是小打小闹,以后如果山东黄河段航运打通,往南可以连接大运河,往西可以接纳河南省的物资出海,价值比小清河那就大得多了。

评论列表