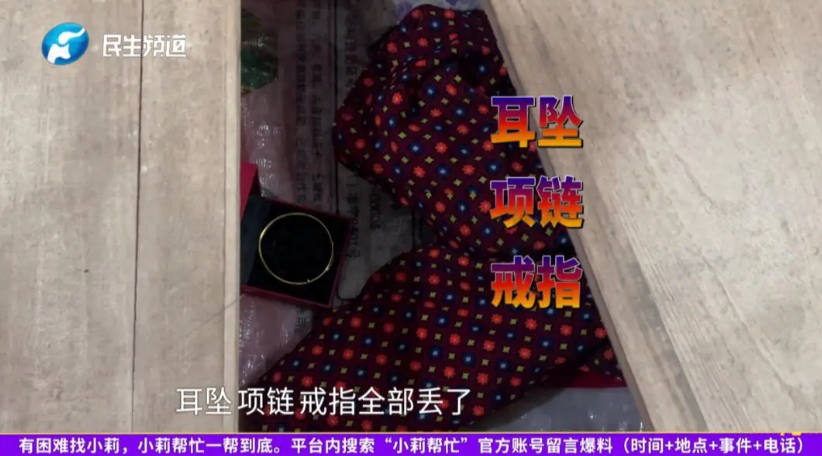

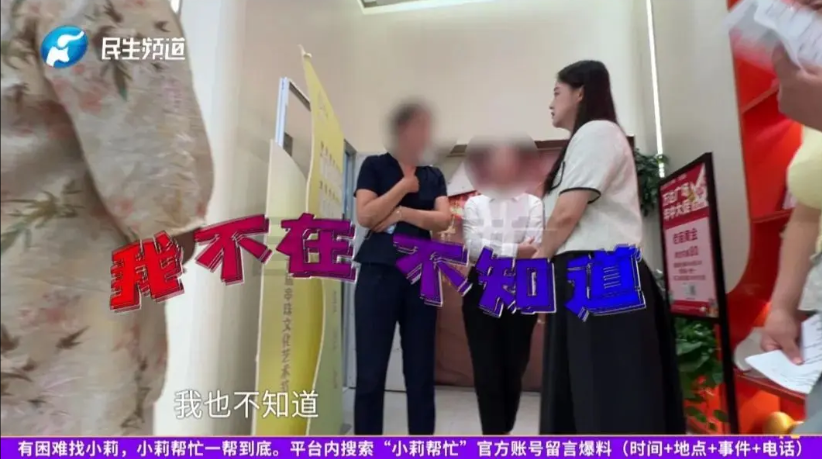

河南许昌,一女子发现结婚金饰被“偷”了,查看监控后,揪出"内鬼",竟是13岁侄女。侄女在网上结识"留守儿童"网友,好心留宿家中,反被怂恿翻箱倒柜。俩孩子四次冲进金店,谎报年龄熔掉三金一钻,狂卖2万元!随后,两人开始K歌、美甲、买新衣...两天时间,挥霍一空。金店仅凭孩子随口编的身份证号就交易,熔炼后难辨原貌。女子痛哭:"结婚首饰试戴完就锁柜底,如今熔成一堆!"民警介入后发现,商家对是否核查孩子年龄始终称“不知道”。经调解,金店同意女子用钱换回黄金。 据中原网7月4日报道,居民杨某(化名)在6月份发现其存放于母亲床下的结婚首饰被盗,,包括黄金项链、耳坠、戒指及钻戒,仅余一只手镯。 经查,事件源于杨某13岁的侄女小丽(化名)在网络结识自称“留守儿童”的同龄网友小雅(化名)。6月5日,小丽邀请小雅至家中居住。 据小丽陈述,小雅抱怨杨家饮食不佳,怂恿其“找钱”。二人翻找时发现杨某的首饰,遂先后四次将首饰携带至两家金店变卖,获利约2万元。款项被用于唱歌、美甲、染发及购物,仅余1000元。杨某痛心表示首饰“仅结婚试戴过”。 小雅对小丽所述提出异议,二人对“变卖提议者”及“交易次数”各执一词。 调查后,发现首饰交易过程如下: 小雅和小丽承认先是到了熔金店熔炼黄金,未产生任何交易,熔金店对此予以确认。 珠宝店的店员出示单据称,女孩自称“年满18岁”并提供编造的身份证号与手机号,首饰经熔炼后收购。店员事后承认“存在责任”。 监控显示二人于5月7日、6月17日两次进入珠宝店交易,但在警方询问店长是否核查小雅和小丽的年龄时,店长未正面回应,只称“不知道,我不在”。 经媒体与民警协调,两家金店同意杨某支付价款后赎回首饰。 那这件事从法律角度该如何评价呢? 首先,为什么小雅和小丽卖黄金不算数? 《民法典》第19条规定,八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认;但是,可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。 小丽才13岁,而小雅也是13岁,在法律上均属于限制民事行为能力人,只可以做与年龄及智力相符的法律行为,如孩子用零花钱买杯奶茶、购买书本、零食,这属于正常消费。 但是,小丽及小雅将数万元首饰变现用于高消费,且涉及所有权转移、价格评估等复杂环节,,显然超出其心智范围,这就像让一个不会游泳的人横渡长江,风险不言而喻。 店家称小丽及小雅称谎称成年、编造身份证号的行为,但该辩解无法补小丽及小雅的民事行为能力,正如同给自行车贴个汽车牌照,表面看似合规,实则改变不了本质。 因此,小丽和小雅的变卖黄金首饰的行为,属于效力待定,需要监护人及所有权人杨某同意。而杨某作为所有权人明确拒绝追认,故交易无效。 其次,金店为何要担责? 《民法典》第157条规定,民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的,应当各自承担相应的责任。 一方面,金店主张“已登记身份证号”,但电话号码与身份证号均可随口编造。类比生活中:若有人持伪造驾照租车,租车公司不能因“对方说驾照是真的”而免责。金店对贵重物品收购负有更高注意义务,具体包括,要求小雅和小丽要求出示身份证原件,联网可验证真伪; 询问物品来源,如要求提供购买凭证;,联系监护人确认,对未成年人交易尤其必要。 但是,金店显然没有尽到合理的核查义务,存在较大过失。 另一方面,金银首饰易成为盗赃物,正规回收流程本应包含来源审查。本案中,店员发现两个孩子反复变卖崭新结婚金饰却未警觉,甚至未联系家长核实,如同当铺收下孩子抱来的家传古董却不问出处,这显然不符合行业惯例。 若商家严格核查,完全可阻止交易,如系统验证身份证号立刻暴露年龄造假。因其疏忽导致损失扩大,责任占比自然更大。 但杨某作为家长未妥善保管首饰,如同将车钥匙插在车门上去逛街,也给事件埋下隐患,结合《民法典》第592条规定的过错相抵原则,故杨某需自担部分损失。 最后,本案并未进入诉讼而达成调解,杨某原价赎回首饰,实则是法律规则与现实困境的平衡。 若严格依法判决,金店因交易无效,需无偿返还首饰,但首饰已被熔炼重组,价值严重贬损。强令商家承担全部损失可能导致小店倒闭,反伤及民生经济。 杨某支付原价款赎回黄金残件,本质是让双方共担风险,一是,金店因审查不严承担熔炼折价损失;二是,杨某因保管疏忽及监护责任承担部分赎回成本。 对此,大家怎么看?