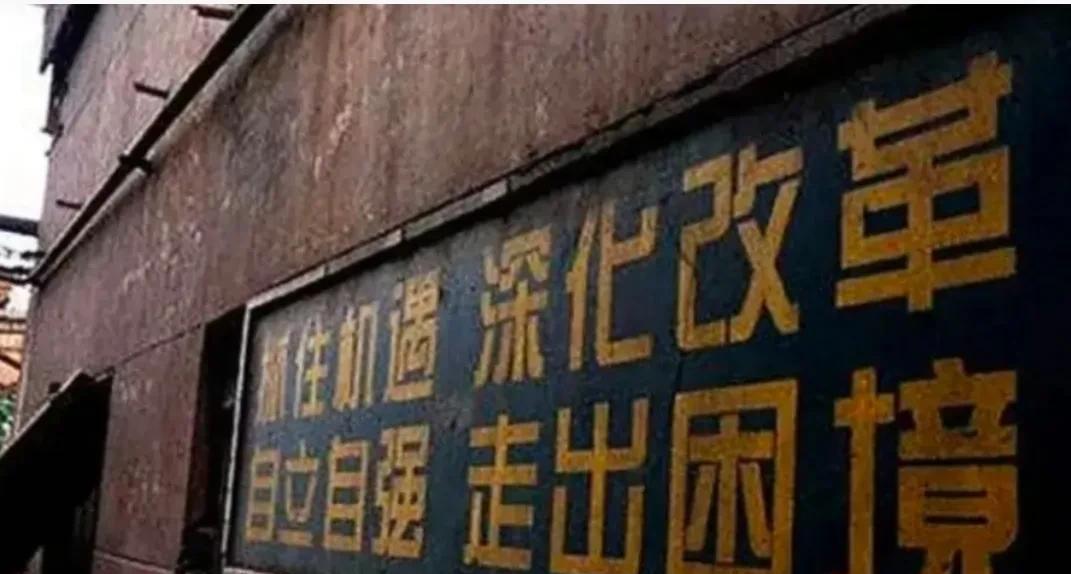

90年代初期,我所在的这家央企,经营非常困难,工厂已经到了资不抵债的地步,普通职工几百块钱的工资都不能按时发放。毫不夸张的讲,当时有不少职工去帮助当地农民抢种抢收,目的是换取一些米面蔬菜。 后来,上级给予工厂政策性破产的优惠政策,对企业进行了股份制改造。企业原7千多万元的资产,破产清算评估时,清偿完拖欠工资和经营债务,缩水近10倍。然后按照改革方案,国有参股只占了一少部分,还引入了一家私企,剩余51%的股份,由原厂领导班子7人和职工持有。 企业改革改制,在90年代中期,还是新生事物,由于大部分职工看不到前景,不愿意失去国有职工身份,非常抵触,甚至带头闹事的骨干都被拘留过。动员职工参股的时候,很多人拿不出、也不敢拿钱参股。 结果领导班子带头,据说厂长借钱50万元参股,然后强制规定副职领导30万、中层干部8万元、职工5千元为下限,不参与股份者,男满53岁、女满42岁,给予提前退休政策,其余职工一律一次性买断工龄。 工厂成为股份有限责任公司后,1100多人的企业,留下了400余人。只用了三五年的时间,在原领导班子、尤其是原厂长的带领下,企业就发生了翻天覆地的变化。以职工收入为例,我们两口子当初东借西凑的1.5万元参股资金,仅分红就翻了61倍。 三年前,集团公司又回购了工厂,我们公司又变成了国有控股公司,企业更是快速发展。我们的老厂长已经68岁了,也随之退休,现在对他的议论逐渐多了起来,尤其是那些当初没有参与股份的同志,一是羡慕嫉妒恨他拥有的财富,二是后悔自己当初的选择。 我思考的则是:当初厂长还是那个厂长、高管还是那些高管、职工还是那些职工、设备还是那些设备、产品还是那些产品、市场还是那个市场,企业改制后,只有几年功夫,工厂为什么会有那么大的发展变化,难道仅仅是因为换了一个所有制性质吗?

评论列表